片桐且元とは?豊臣家臣として生きた武将の生涯とは?豊臣家臣として、徳川家康との間で苦悩した武将

賤ヶ岳の七本槍・片桐且元。浅井家臣から秀吉に仕え、豊臣家重臣として内政を担う。秀頼の傅役を務めながら、豊臣・徳川の間で翻弄され、大阪の陣では徳川に与するも、豊臣家滅亡を防げず。両家のため尽力した男の苦悩と最期を描く、激動の戦国武将伝。

豊臣家の滅亡と片桐且元の苦悩

片桐且元は豊臣家存続のためにどんな努力をしましたか?

家臣として責務を果たしました

片桐且元は豊臣家の家臣として徳川家との関係調整に尽力しましたが、最終的に豊臣家は滅亡を迎えます。

その最期の様子を見ていきましょう。

公開日:2023/12/02

✅ 豊臣家重臣の桑山長遠は、関ケ原の戦いの後、家康に接近し、家康の側近として豊臣家の家老に就任。豊臣家と徳川家の橋渡し役を務めました。

✅ 長遠は、豊臣秀頼と徳川家康の会見を実現させた功績や、方広寺鐘銘事件で家康と豊臣家の間に立ち、両者の関係悪化に苦慮しました。

✅ 大坂の陣では、家康の命により豊臣軍と戦わざるを得ない立場となり、豊臣家の滅亡を目の当たりにします。長遠は、豊臣家への忠誠心と徳川家への従属という板挟みの中で、苦悩する生涯を送りました。

さらに読む ⇒サライ|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1161950/2豊臣家存続のために尽力した片桐且元ですが、最終的には悲しい結末を迎えることになりました。

彼の苦悩を思うと、胸が痛みます。

片桐且元は、豊臣家存続のために尽力しましたが、1615年の大阪冬の陣で、豊臣家は滅亡しました。

片桐且元は、豊臣家と徳川家の間で難しい立場に立たされながら、家臣としてその責務を果たした人物と言えるでしょう。

片桐且元は、豊臣秀吉に高く評価され、嫡子秀頼の傅役を務めるなど、豊臣政権の内政を担う重要な役割を担っていました。

秀吉の死後も、豊臣家の家老として秀頼と淀殿からの信頼を得ていましたが、大坂の陣の直前にその信頼を失い、豊臣家は滅亡しました。

片桐且元は本当に難しい立場にいたんですね。豊臣家への忠誠心と徳川家への従属という板挟みになり、苦悩した生涯を送ったということですが、想像を絶します。この時代に生きていたら、どうなっていただろうか…。

両家の狭間で揺れ動く片桐且元

且元は豊臣家滅亡を防ぐことが出来なかったのはなぜ?

徳川家との関係悪化

豊臣家と徳川家の間で揺れ動いた片桐且元の姿を、より深く掘り下げていきます。

彼の苦悩と葛藤に迫ります。

✅ 片桐且元は豊臣秀吉の小姓から豊臣秀頼の側近まで、豊臣家に仕えた武将で、晩年の豊臣家では徳川家との関係調整役を務めました。

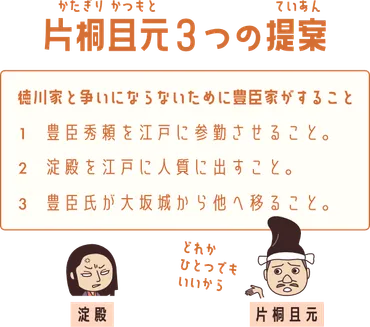

✅ 方広寺鐘銘事件で徳川家康を怒らせてしまったことをきっかけに、豊臣家内部では片桐且元が裏切り者だと疑われ、命を狙われるようになりました。

✅ 片桐且元は豊臣家の内部崩壊を招いたことで、家康に大坂城を攻められる結果につながり、自身も裏切り者として扱われ、その後の人生を不遇に過ごすことになります。

さらに読む ⇒戦国武将のハナシ|面白い逸話やエピソード「どんな人?何をした?」だから戦国武将はおもしろい出典/画像元: https://busho.fun/person/katsumoto-katagiri両家の協調のために尽力した片桐且元ですが、自身の立場は次第に危うくなり、最終的には裏切り者のように扱われることになりました。

歴史の皮肉を感じますね。

且元は、豊臣家と徳川家の橋渡し役として、両家の協調に努めていました。

特に、1611年の二条城会見では、淀殿の反対を押し切って秀頼の上洛を実現させました。

しかし、方広寺鐘銘事件によって徳川家との関係が悪化し、且元の立場は危うくなりました。

片桐家は、浅井家滅亡後に秀吉に仕え、賤ヶ岳の戦いで活躍したことから、豊臣政権の中で重要な地位を築きました。

且元は、豊臣政権の内政を担い、秀頼の傅役を務めるなど、多岐にわたる役割を担っていました。

しかし、彼の功績にもかかわらず、豊臣家の滅亡を防ぐことができず、彼の努力は実らなかったと言えます。

片桐且元の人生は本当に波乱万丈ですね。豊臣家と徳川家の間を取り持とうと努力した結果、両方から疑われることになってしまうなんて、本当に悲しいです。

豊臣家の重臣として活躍した片桐且元

片桐且元はどんな人物だった?

豊臣家重臣、徳川家臣

片桐且元は豊臣家臣として様々な功績を上げましたが、最終的には大坂の陣で命を落としました。

彼の人生を振り返り、その功績を再確認します。

公開日:2023/09/15

✅ 片桐且元は、浅井長政の家臣として活躍し、賤ヶ岳の戦いで活躍したことで知られる。

✅ 羽柴秀吉、徳川家康と仕え、豊臣家と徳川家の橋渡し役を務め、豊臣家の存続に尽力した。

✅ 方広寺鐘銘事件では、徳川家康の意向を受け、当初は大仏殿上棟・供養の延期を命じられたが、鐘銘文の疑惑が浮上し、事件に発展した。

さらに読む ⇒戦国武将列伝Ω武将辞典出典/画像元: https://senjp.com/katagiri/片桐且元は、豊臣家の家臣として非常に重要な役割を果たし、その生涯を豊臣家に捧げました。

彼の功績は、高く評価されるべきでしょう。

片桐且元は、浅井長政の家臣であった片桐直貞の長男として生まれ、17歳の時に小谷城が織田信長に落城。

その後、浅井に代わって長浜と北近江三郡の領主となった豊臣秀吉に仕官しました。

賤ヶ岳の戦いで活躍し、賤ヶ岳の七本槍の一人に数えられ、秀吉から摂津国内に3000石を与えられました。

その後、小牧・長久手の戦いに従軍し、豊臣姓を下賜され、方広寺大仏殿の建設で作事奉行を務めました。

検地や街道整備、文禄の役での軍船調達や物資補給などに尽力し、1万石の大名にまで昇進しました。

秀吉の息子・秀頼の補佐役にも選ばれ、豊臣家重臣として活躍しました。

片桐且元は、豊臣家の家老として活躍した後、徳川家康との交渉役を務め、大阪城を出て徳川家に仕えました。

徳川軍に加わり、大阪の陣では先鋒を命じられ、積極的に攻撃に参加した功績により、一万石に加増されました。

その後、豊臣家の助命嘆願を家康に伝えましたが、受け入れられず、豊臣家は滅亡しました。

且元はその後、病気のため、豊臣家の滅亡から約20日後に亡くなりました。

彼の死は、病気によるものとされていますが、豊臣家に殉じたという説も存在します。

且元の死因は不明ですが、徳川家への協力と、豊臣家への思い入れの両面を持つ複雑な人物であったことを示します。

片桐且元の生涯を詳しく知ることができました。浅井家臣から秀吉、秀頼に仕え、徳川家康との交渉役まで務めたんですね。本当にすごい人だったんですね!

本日は、豊臣家臣として生きた片桐且元についてご紹介しました。

彼の激動の人生は、まさに歴史の縮図と言えるでしょう。

💡 片桐且元は、浅井長政の家臣から豊臣秀吉に仕え、豊臣家臣として内政・外交に尽力し、大きな功績を残しました。

💡 関ヶ原の戦い後、豊臣家存続のために徳川家との関係修復に尽力しましたが、最終的に豊臣家は滅亡しました。

💡 片桐且元は、豊臣家と徳川家という二つの勢力の間で揺れ動き、その生涯を終えました。