黒田官兵衛とは?その生涯と軍師としての活躍の軌跡を徹底解説!播磨国姫路出身、信長・秀吉・家康に仕えた戦国時代の軍師

戦国時代の天才軍師、黒田官兵衛。文武両道に秀で、織田信長、豊臣秀吉に仕え、数々の戦で勝利に貢献!革新的な水攻めで名を馳せ、秀吉の天下統一を支えた。関ヶ原の戦いでは、家康を陰で支え、その才覚は現代にも語り継がれる。一方、古代中国の「軍師」の変遷にも触れ、歴史の深みを探求する。

隠居後も続く軍師としての活躍

関ケ原の戦いで、黒田官兵衛は何をしたか?

西軍に属し、速成軍を率いた

隠居後も秀吉を支え、関ヶ原の戦いでは長男・長政を徳川家康に仕えさせます。

その政治的手腕もまた、秀逸です。

公開日:2024/09/25

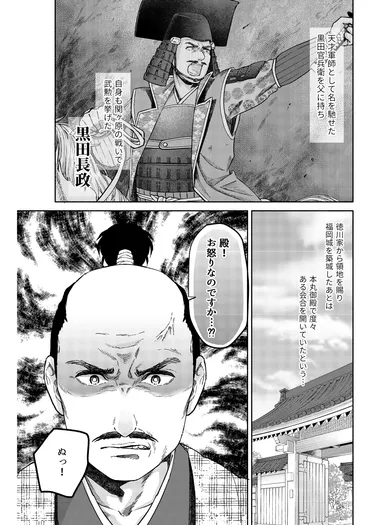

✅ 黒田長政は、安土桃山~江戸初期の武将であり、福岡藩初代藩主です。

✅ 父・黒田官兵衛が羽柴秀吉に仕えたことから、長政は幼少期を織田信長、その後秀吉のもとで過ごし、中国征伐、賤ヶ岳の戦い、九州征伐などで戦功をあげました。

✅ 関ヶ原の戦いで徳川方に加勢し、勝利に貢献したことで筑前国ほぼ一国を与えられ、父と共に福岡城を築き、現在の福岡の地名は黒田家発展の地・備前福岡村にちなむとされています。

さらに読む ⇒マンガ 九州の偉人・文化ものがたり出典/画像元: https://kyusyu-manga.azusashoin.com/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%A7%E6%B4%BB%E8%BA%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E5%88%9D%E4%BB%A3%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E8%97%A9%E4%B8%BB%E3%80%80%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%94%BF/隠居後もなお、軍師として活躍し続けた官兵衛。

その多才ぶりに改めて感銘を受けます。

1589年に家督を長男の長政に譲り、自身は隠居生活に入りました。

しかし、その後も秀吉の参謀として仕え、政治的な手腕を発揮し続けました。

豊臣秀吉が亡くなった後は、関ケ原の戦いで西軍に属し、長政は豊臣方の大名を多く家康方に引き込み、官兵衛は速成軍を率いて出陣しました。

隠居後もなお、秀吉を支えた官兵衛の忠義心には頭が下がります。関ヶ原の戦いでの活躍についても詳しく知りたいです。

晩年と最期

官兵衛はどんな最期を迎えたの?

穏やかな最期

晩年は病に倒れ、その生涯を閉じた黒田官兵衛。

その死にまつわるエピソードと、辞世の句をご紹介します。

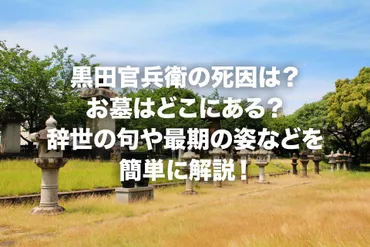

公開日:2023/04/06

✅ 黒田官兵衛の死因は、病気であることはわかっているが、具体的な病名は特定されていない。梅毒説が有力であった時期もあったが、近年では否定されつつある。

✅ 黒田官兵衛は、死の間際に家臣たちを罵り始めたが、これは息子へのスムーズな代替わりを促すための作戦であった。家臣たちの信頼をガタ落ちさせ、息子への期待を高めることで、混乱を避けることを目指していた。

✅ 黒田官兵衛の辞世の句は、「おもひおく 言の葉なくて つひにゆく みちはまよわじ なるにまかせて」であり、言葉を残すことなく、静かに死を受け入れるという、達観した様子を表している。

さらに読む ⇒株式会社–福岡を拠点とするネクストポケット株式会社のサイトです。出典/画像元: https://nextpocket.co.jp/histonary/kurodakanbe-shiin/辞世の句から、官兵衛の達観した生き様が感じられますね。

その最期は、静かで穏やかだったようです。

官兵衛は、家康から勲功を授けられることを辞退し、晩年は政治から離れ、穏やかな最期を迎えました。

1604年に59歳で亡くなりました。

家臣への対応や辞世の句など、晩年の官兵衛の姿にも非常に興味を惹かれます。その人間性に触れた気がします。

黒田官兵衛と「軍師」という役職

黒田官兵衛と軍師、どちらが歴史に残る?

戦国時代の戦略家

黒田官兵衛の功績と、軍師という役職について考察します。

彼の存在は、現代にも大きな影響を与えています。

✅ 黒田官兵衛は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という3人の天下人に仕え、軍師として活躍した人物です。卓越した交渉力と戦略眼で、秀吉の天下統一に大きく貢献しました。

✅ 官兵衛は福岡にもゆかりがあり、福岡城の築城や博多の町並み整備など、福岡の街の形成に貢献しました。また、豊前国中津に拠点を築き、中津城の築城も行いました。

✅ 官兵衛は晩年、福岡城の築城を完成させることなく、59歳で亡くなりましたが、その功績は現在でも福岡に色濃く残っており、福岡城や博多の街並みなど、官兵衛の遺志が受け継がれています。

さらに読む ⇒九州への旅行や観光情報は「九州旅ネット」で!出典/画像元: https://www.welcomekyushu.jp/kanbei/abouts.html官兵衛の戦略家としての才能、そして「軍師」という役割の変遷。

歴史を多角的に見ることができ、興味深いです。

黒田官兵衛は、卓越した戦略家、政治家として、戦国時代の歴史に大きな足跡を残した人物です。

その功績と人物像は、現代においても多くの人々に知られており、多くの作品で描かれています。

一方、「軍師」という役職は、古代中国では明確な定義がなく、時代とともに役割や意味合いが変化してきました。

明確な「軍師」という役職は、前漢・後漢の間の「新」の時代から登場し、三国時代には多くの優れた軍師が活躍しました。

しかし、三国時代以降は「軍師」という役職は曖昧になり、西晋では「軍司」という表記に変わりました。

これは、西晋建国の功労者である司馬師が「軍師」という役職ではなく、実際には軍隊を率いて戦場を指揮する「軍司」として活躍したためと考えられます。

黒田官兵衛は、まさに稀代の軍師ですね。「軍師」という役職の変遷についても、詳しく知りたいと思います。

黒田官兵衛の生涯は、まさに波乱万丈でしたね。

その戦略眼と人間性は、現代にも大きな影響を与え続けています。

💡 黒田官兵衛は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えた戦国時代の名軍師である。

💡 備中高松城の水攻めなど、数々の戦で革新的な戦略を立案し、秀吉の天下統一に大きく貢献した。

💡 晩年は隠居生活を送るも、関ヶ原の戦いでは長男・長政を徳川家康に仕えさせ、その勝利に貢献した。