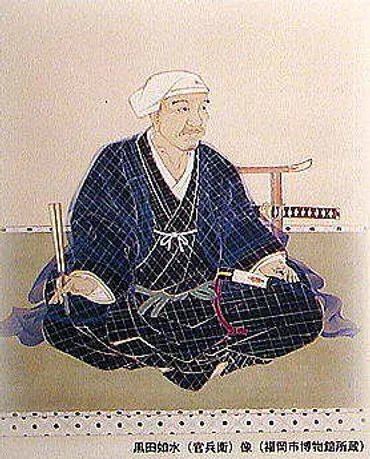

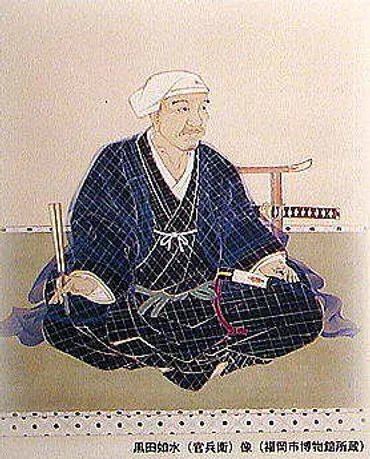

黒田官兵衛とは?その生涯と軍師としての活躍の軌跡を徹底解説!播磨国姫路出身、信長・秀吉・家康に仕えた戦国時代の軍師

戦国時代の天才軍師、黒田官兵衛。文武両道に秀で、織田信長、豊臣秀吉に仕え、数々の戦で勝利に貢献!革新的な水攻めで名を馳せ、秀吉の天下統一を支えた。関ヶ原の戦いでは、家康を陰で支え、その才覚は現代にも語り継がれる。一方、古代中国の「軍師」の変遷にも触れ、歴史の深みを探求する。

💡 黒田官兵衛は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三英傑に仕えた稀代の軍師です。

💡 備中高松城の水攻めなど、数々の戦で革新的な戦略を立て、秀吉の天下統一に貢献しました。

💡 晩年は隠居しつつも秀吉を支え、関ヶ原の戦いでは長男・長政を徳川家康に仕えさせました。

それでは、黒田官兵衛の波乱万丈な生涯を、その生い立ちから晩年まで詳しく見ていきましょう。

黒田官兵衛の誕生と成長

黒田官兵衛はどんな才能を持っていた?

文武両道

黒田官兵衛は、播磨国姫路で生まれ、文武両道に秀でた人物に成長しました。

その生い立ちと、武将としての第一歩をご紹介します。

✅ この記事は、AIが生成したコンテンツの質を高めるための取り組みについて論じています。

✅ AI生成コンテンツは、人間の創造性を超える可能性を持つ一方、倫理的な問題や偽情報拡散のリスクも孕んでいます。

✅ より質の高いAI生成コンテンツを実現するために、データの改善、モデルの進化、そして人間の介入によるチェック体制の構築が重要であると主張しています。

さらに読む ⇒̏出典/画像元: https://sirohoumon.secret.jp/gochakujo.html幼少期から文武両道に励み、最終的には軍師として名を馳せた黒田官兵衛。

その才能の片鱗が見えますね。

黒田官兵衛は、1546年に播磨国姫路で生まれ、幼少期から武芸に励んでいました。

しかし、母の死をきっかけに和歌に没頭するようになり、文武両道に秀でた人物として成長しました。

1562年に父と共に初陣を飾り、1567年には家督を継ぎ、姫路城主となりました。

幼少期から武芸に励み、文武両道だったとは、まさに生まれながらの武将ですね。その後の活躍が楽しみです。

織田信長と豊臣秀吉への仕官

戦国時代、信長と秀吉に仕えた人物は誰?

黒田官兵衛

織田信長と豊臣秀吉に仕え、その類まれな才能を発揮した黒田官兵衛。

特に秀吉の天下統一への貢献は大きいですね。

公開日:2022/12/14

✅ 備中高松城は、黒田官兵衛の「天下の奇策」と呼ばれる水攻めによって歴史に名を刻んだ城です。秀吉は信長から中国攻めを命じられましたが、沼地に囲まれた備中高松城は難攻不落でした。官兵衛は堤防を築き、わずか12日で城を水没させる水攻めを成功させました。

✅ 水攻めに伴い、城主の清水宗治は自害を余儀なくされました。秀吉は宗治の首を差し出すことで城兵の命を救うという条件を提示し、宗治は自ら進んで水上で切腹しました。

✅ 現在備中高松城は公園として整備されています。当時の水攻めの様子を偲ばせる史跡や、宗治の首塚、沼の復元に自然に生えた「宗治蓮」などを見ることができます。その後、備中高松城は宇喜多直家、花房正成、花房職秀と城主が変わり、一国一城令により廃城となりました。

さらに読む ⇒夢中図書館 いざ城ぶら!出典/画像元: https://favoriteslibrary-castletour.com/bicchutakamatsujo/備中高松城の水攻めは、まさに官兵衛の戦略眼が光るエピソードですね。

歴史的にも非常に興味深いです。

1575年に織田信長に臣従し、その戦略眼と手腕を高く評価され、多くの戦場で活躍しました。

特に、備中高松城攻めでは、水攻めという革新的な戦術を提案し、信長の勝利に大きく貢献しました。

信長の死後は豊臣秀吉に仕え、山崎の戦いや賤ケ岳の戦い、小田原攻めなど、数々の戦いで重要な役割を果たしました。

秀吉の天下統一に大きく貢献した功績により、豊前国中津12万石を与えられ、中津城を築城しました。

水攻めの話は聞いたことがありますが、12日間で城を水没させたというのは驚きです。官兵衛はすごいですね!

次のページを読む ⇒

戦国武将・黒田官兵衛。秀吉を支え、関ヶ原でも活躍。卓越した戦略と政治力で戦国時代を駆け抜けた。晩年は隠居し、59年の生涯を終えた。