江戸時代の情報伝達を支えた飛脚の秘密とは?(飛脚、歴史、情報伝達)江戸時代の飛脚の役割と変遷

江戸時代の飛脚は、現代の郵便と宅配便を合わせたような存在!幕府公認、大名専用、庶民向けと多様な種類があり、手紙や荷物を驚異的な速さで運搬。最速便は江戸-京都間を2日半で走破!料金は高額ながら、人々の情報伝達を支え、社会を動かすインフラでした。体力勝負の職人技と、時代を彩る情報網。その全貌に迫ります!

飛脚の料金と役割

江戸時代の飛脚は、どれくらい速く、どれくらい高かった?

最速便は3日で約140万円

飛脚の料金と役割について見ていきましょう。

公開日:2025/03/05

✅ 江戸時代の飛脚は、街道整備により急速に発展した民間事業で、公用、大名、町民向けなど様々な種類が存在しました。

✅ 継飛脚は、公文書や献上品を運ぶ公用の飛脚で、驚異的なスピードを誇り、最速便では江戸から京都まで約2日半で到着していました。

✅ 飛脚は荷物の配送だけでなく、災害発生時の情報伝達にも重要な役割を果たし、現代における情報伝達手段の基礎を築いたと言えるでしょう。

さらに読む ⇒草の実堂色々なものを調べてみる雑学専門サイト出典/画像元: https://kusanomido.com/study/history/japan/edo/97833/最速便の料金が高額なのは、それだけ重要な情報だったからでしょうね。

災害時の情報伝達も担っていたなんて、すごい。

飛脚の料金は、スピードに応じて高くなりました。

最速の「仕立飛脚」は、江戸と大阪間の約570キロを3日間で運ぶ「正三日限」便があり、料金は当時の価格で約140万円でした。

飛脚は、荷物や文書だけでなく、災害発生時の被害状況を各地に伝える役割も担っていました。

江戸時代の人々にとって、飛脚は重要な情報伝達手段であり、社会を支える重要なインフラだったのです。

料金体系も興味深いですね。災害時の情報伝達という役割は、現代にも通じる重要な要素ですね。

飛脚の種類と料金

江戸時代の郵便はどんな種類があった?

公用、大名、町飛脚

飛脚の種類と料金について見ていきましょう。

✅ この記事は、歴史的に「飛脚」の役割と進化について解説しています。

✅ 古代から戦国時代にかけて、飛脚は官公庁や武士、商人など様々な立場の人々に手紙や情報を伝える重要な役割を担い、時代の変化とともにそのシステムや利用方法も進化してきました。

✅ 特に鎌倉時代以降、幕府や戦国大名による駅制の整備や、御家人の負担による馬の利用、宿駅や伝馬の専門化など、飛脚の活動は社会構造と深く結びついていたことがわかります。

さらに読む ⇒ジャパンナレッジ出典/画像元: https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1715町飛脚は、庶民にとって少し高価だったんですね。

手紙を人に託す「幸便」という文化も興味深いです。

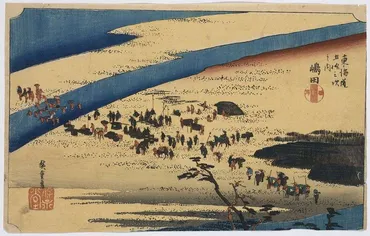

江戸時代の郵便・配送事業は、公用飛脚、大名飛脚、町飛脚の3種類に分けられました。

公用飛脚は幕府が運営し、重要な公文書などを運搬しました。

大名飛脚は公用飛脚のシステムを参考に、大名同士の連絡手段として用いられました。

町飛脚は民営事業であり、庶民向けの郵便・配送サービスを提供しました。

町飛脚は馬を利用し、手紙や荷物を運びました。

料金は並便、十日限、六日限、四日限仕立飛脚と、到着日数によって異なり、庶民にとっては決して安価なものではなかったため、手紙を届けてもらうよう人に託す「幸便」が一般的でした。

公用、大名、町飛脚と、それぞれの役割や料金体系が異なり、社会構造を反映しているのが面白いですね!

飛脚になるための条件と収入

江戸時代の飛脚はどんな種類があった?

公用、大名、町

飛脚になるための条件と収入について見ていきましょう。

公開日:2023/09/25

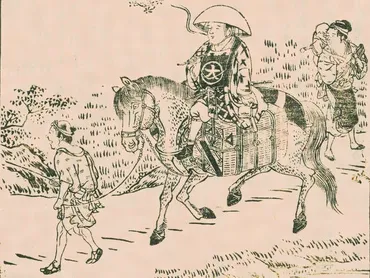

✅ 葛飾北斎の有名な絵画「富嶽百撰 暁の不二」に描かれているのは、幕府が派遣した公用の継飛脚であり、彼らは書状を運び、現代の救急車や消防車のような特権を持っていた。

✅ 飛脚には、公用の継飛脚以外にも、各大名によって雇用された武家飛脚、七里ごとに中継所を持つ七里飛脚、そして大名や旗本から委託された御用飛脚など、様々な種類が存在していた。

✅ 飛脚は必ずしも2人組ではなく、4~6人の集団で移動することもあり、夜間走行時は荷物を持たない者が提灯で道案内をしていた。

さらに読む ⇒(メルクマール)出典/画像元: https://merkmal-biz.jp/post/48877飛脚は体力勝負ですね。

現代でも、速達料金が高いのは、当時の名残なのかもしれないですね。

江戸時代の飛脚は、公用飛脚、大名飛脚、町飛脚の3種類が存在しました。

公用飛脚は江戸幕府専用の飛脚で、重要文書などを運んでいました。

大名飛脚は大名に雇用され、連絡役として活躍していました。

町飛脚は、足で運ぶタイプと馬方を使ったタイプがありました。

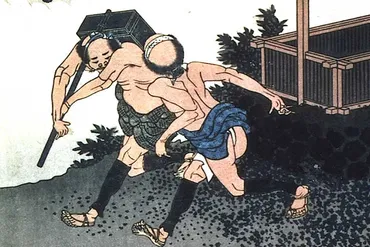

飛脚になるためには、健康で体力があることが重要でした。

長距離を走るため、疲れにくい「ナンバ走り」という特殊な走り方をマスターしていたようです。

飛脚の収入は、仕事の種類によって大きく異なりました。

並便と呼ばれる一般的な便は30文(約750円)でしたが、最短で届ける仕立便は5日で30万円、2日で140万円という高額な料金設定もありました。

しかし、飛脚はリレー方式で運ぶため、かかった人数分で収入を分けなければなりませんでした。

飛脚は体力勝負の仕事であり、高い収入を得るためには、体力と特殊な走り方を身につけることが重要でした。

体力と特殊な走り方が必要というのは、現代の宅配便にも通じるものがありますね。収入事情も興味深いですね。

江戸時代の飛脚について、様々な角度からご紹介しました。

情報伝達というものが、いかに重要だったのかがよくわかります。

💡 飛脚は、幕府公用の「継飛脚」、大名が使用した「大名飛脚」、一般の人々が利用した「町飛脚」など、様々な種類が存在しました。

💡 飛脚の料金は、スピードや距離によって異なり、最速便は高額でしたが、社会を支える重要なインフラでした。

💡 飛脚は、手紙や荷物を運ぶだけでなく、災害時の情報伝達にも重要な役割を果たし、江戸時代の社会を支えていました。