江戸時代の飛脚の秘密とは? ~情報伝達を支えた人々の物語~江戸のインフラを支えた人々のスピードと工夫

江戸時代を駆け抜けた情報伝達のプロフェッショナル、飛脚!幕府の重要文書を届ける継飛脚、大名間の連絡を担う大名飛脚、庶民の暮らしを支えた町飛脚。五街道を駆使し、江戸から京都へ驚異の速さで荷物を運んだ継飛脚の姿は、まるで現代の高速通信!手紙や貨物、金銭のやり取りまで担い、人々の生活を支えた飛脚たちの知られざる姿を紐解きます。彼らの活躍は、現代のインフラにつながる!

町飛脚の多様なサービス

町飛脚の愛称は何?どんなサービスを提供した?

三度飛脚など。手紙や貨物輸送など。

町飛脚は、現代の宅配便のように様々なサービスを提供していたんですね。

人々の生活を支える存在だったのがよく分かります。

✅ 「飛脚」は、古代から近世にかけて手紙などを運ぶ役割を担った人々を指し、時代ごとにその制度や役割が変化した。

✅ 古代の律令制では駅使が、鎌倉時代には幕府と六波羅探題が利用し、戦国時代には大名間の通信手段としても用いられた。

✅ 時代が進むにつれ、飛脚は駅制の衰退や戦国大名の領国支配、そして豊臣秀吉による統一事業の中で、その役割と組織を変えながら、情報伝達の重要な担い手としての役割を果たした。

さらに読む ⇒ジャパンナレッジ出典/画像元: https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1715町飛脚は、手紙や貨物だけでなく、金銭の送金まで行っていたとは驚きです。

多様なサービスで人々の生活を支えていたんですね。

町飛脚は、民間が運営し、江戸・大阪・京都を中心に発展し、三度飛脚や定六などの愛称で呼ばれました。

彼らは、手紙や貨物の輸送、金銭の送金、米の情報の伝達など多様なサービスを提供し、人々の生活を支えました。

徒歩による運送が基本でしたが、馬方と協力して荷物を運ぶケースもあり、町飛脚の働き方には多様性がありました。

また、飛脚は災害発生時には被害状況を迅速に伝える役割も担い、情報伝達の要としての役割も果たしました。

飛脚は、単なる運び屋ではなく、情報伝達の要だったんですね。町飛脚の多様なサービスは、現代の宅配便のルーツと言えるでしょう。

飛脚の仕事と収入

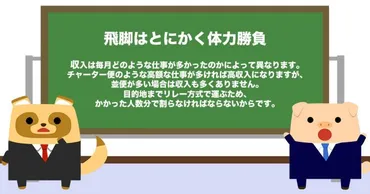

飛脚の収入はどう決まる?過酷な仕事の報酬は?

サービス内容と人数で変動します。

飛脚の収入は、依頼内容によって大きく異なっていたんですね。

過酷な仕事に見合う収入を得るためには、様々な工夫が必要だったのでしょう。

✅ 江戸時代の飛脚には、幕府専用の公用飛脚、大名に雇われた大名飛脚、町人の依頼を受ける町飛脚の3種類があり、それぞれ役割が異なっていた。

✅ 飛脚は長距離を走るため、体力と健康が重要であり、疲れにくい「ナンバ走り」という走り方を習得することもあった。

✅ 飛脚の収入は、依頼内容や距離によって変動し、高額なチャーター便では高収入を得ることもあったが、リレー方式で運ぶため、人数で収入を割る必要があった。

さらに読む ⇒インフォシーク楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/financialfield_167307/飛脚の仕事は、体力勝負であり、収入も不安定だったことが分かります。

それでも、彼らは社会を支えるために懸命に働いていたんですね。

飛脚の仕事は、長距離を走る体力と、疲れにくい「ナンバ走り」という特殊な走り方が求められる過酷なものでした。

収入は、並便、幸便、速達便、チャーター便といったサービス内容によって異なり、高額な仕立便などは高収入につながる可能性がありました。

しかし、複数人でリレー形式で配達するため、最終的な収入は人数で分配されることもありました。

彼らの収入は、仕事の内容によって大きく異なり、体力と効率的な働き方が求められました。

なるほど、飛脚の収入って、歩合制みたいな感じだったんですね。高収入を得るには、体力も必要だし、効率も考えないといけないんですね。

飛脚の遺産と現代へのつながり

江戸時代の飛脚、現代の何を変えた?

情報伝達と貨物輸送の基盤。

飛脚のルーツは古代にあり、時代とともに制度が変化してきたことが興味深いですね。

現代の郵便制度に繋がる歴史を感じます。

✅ 江戸時代の飛脚は、人馬によるリレー方式で荷物を運ぶ輸送手段で、公用、大名、民営の3種類があった。

✅ 飛脚のルーツは古代律令制の「駅伝制」にあり、江戸時代には街道整備とともに制度化され、全国に普及した。

✅ 最高グレードの飛脚は江戸~大阪間を3日で走破し、時速7~8kmで移動。料金は高額ながら、未舗装の道を走ることを考慮すると、当時の速さとしては妥当だった。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.ai-and-ai-chibatyuou.jp/blog/column/125946江戸時代の飛脚は、現代の郵便制度や宅配便の先駆けであり、情報伝達と貨物輸送の基盤を築きました。

彼らの活躍は、現代の私たちの生活にも繋がっています。

江戸時代の飛脚は、現代の郵便制度や宅配便の先駆けとなる存在であり、人々の生活を支える重要なインフラでした。

彼らの活躍は、現代の私達の生活にも繋がっています。

飛脚は、公用、大名、民間のそれぞれのニーズに応え、情報伝達と貨物輸送の基盤を築き上げました。

その中でも、特に継飛脚の驚異的な速さは、当時の人々の生活に大きな影響を与え、その後の社会の発展に貢献しました。

飛脚って、昔の人々の生活を支える、かっこいいお仕事だったんですね!現代の生活にも繋がっているなんて、なんだかロマンがありますね!

本記事では、江戸時代の情報伝達を支えた飛脚についてご紹介しました。

彼らの速さ、多様なサービス、そして現代への繋がりを知ることができました。

💡 江戸時代の飛脚は、公用、大名、民間の3種類があり、それぞれ異なる役割を担っていた。

💡 継飛脚の驚異的な速さ(江戸~京都間を3日で走破)は、当時の技術における驚異的な記録だった。

💡 町飛脚は、手紙や貨物輸送、送金など、多様なサービスを提供し、人々の生活を支えた。