江戸時代の飛脚の秘密とは? ~情報伝達を支えた人々の物語~江戸のインフラを支えた人々のスピードと工夫

江戸時代を駆け抜けた情報伝達のプロフェッショナル、飛脚!幕府の重要文書を届ける継飛脚、大名間の連絡を担う大名飛脚、庶民の暮らしを支えた町飛脚。五街道を駆使し、江戸から京都へ驚異の速さで荷物を運んだ継飛脚の姿は、まるで現代の高速通信!手紙や貨物、金銭のやり取りまで担い、人々の生活を支えた飛脚たちの知られざる姿を紐解きます。彼らの活躍は、現代のインフラにつながる!

💡 江戸時代、情報伝達を担った飛脚は、現代の郵便や宅配便の先駆け的存在。

💡 継飛脚は、幕府の重要文書を運び、驚異的な速さで江戸~京都間を駆け抜けた。

💡 町飛脚は、手紙や貨物輸送、送金など多様なサービスで人々の生活を支えた。

それでは、江戸時代の情報伝達を支えた飛脚について、詳しく見ていきましょう。

江戸時代の情報インフラ

江戸時代の情報伝達を支えたのは?

飛脚!種類も役割も様々。

はい、江戸時代は情報伝達のインフラが未整備だった時代ですが、飛脚の存在は非常に重要でしたね。

✅ 江戸時代の飛脚の中でも特に速かった「継飛脚」は、幕府公用の重要文書を運搬する特別な存在でした。

✅ 継飛脚は、夜間の関所通過や大井川の優先的な通行、大名行列の横切り許可など、様々な特権を与えられていました。

✅ 江戸から京都間を最短3日で走破するという驚異的な速さを実現し、各宿場でのリレー形式でひたすら走り続けました。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/229355飛脚の種類や役割が異なり、それぞれが社会を支えていた様子が分かりますね。

特に、継飛脚の特権は興味深いです。

江戸時代、情報伝達と貨物輸送を担う重要な役割を果たしたのが飛脚でした。

律令時代や鎌倉時代にも類似の制度は存在しましたが、五街道など交通網の整備が進んだ江戸時代に飛躍的に発展しました。

飛脚には、幕府の公用文書を運ぶ継飛脚、大名の連絡に利用された大名飛脚、民間が運営し人々の生活を支えた町飛脚の3種類がありました。

各飛脚は異なる役割を担い、それぞれの特権や課題を抱えながら、社会を支えていました。

なるほど、江戸時代にも様々な通信手段があったんですね。継飛脚の特権とか、まるで現代のVIP待遇みたいですね!

継飛脚の驚異的な速さ

江戸~京都間500kmを最速で運んだのは誰?

継飛脚!驚異の速さで公文書を輸送。

江戸時代の継飛脚の速さは驚異的ですね。

当時の技術で、あの距離を3日で走破とは想像を超えます。

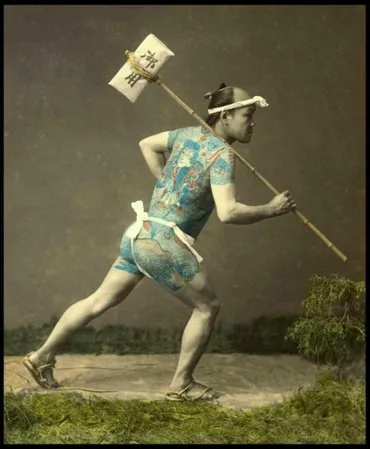

✅ 江戸時代の継飛脚は、幕府の重要な公文書を運び、夜間の関所通過や大名行列の横切りも許される特権を持ち、江戸から京都まで約500kmを3日間で走破する速さだった。

✅ 継飛脚は2人1組で、御状箱を担ぎ「御用」の札を持って走った。服装は上半身裸や褌一丁など、長距離を走るための機能的なものが中心だった。

✅ 飛脚は、右手と右足、左手と左足を同時に出す「飛脚走り」と呼ばれる走法で長距離を走っていたと言われているが、その詳細は現代には伝わっていない。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://news.line.me/detail/oa-japaaan/ba319e24142f継飛脚の速度と、彼らが持っていた特権には驚かされますね。

現代の高速通信を彷彿とさせるというのは、まさにその通りです。

幕府の継飛脚は、老中などの要人からの重要公文書を最優先で運び、夜間の関所通過や川渡りの規制免除、大名行列の横切りなど、様々な特権を持っていました。

彼らは、東海道や中山道などの五街道を使い、江戸から京都まで約500kmをわずか60〜80時間で走破。

宿場ごとにリレー形式で荷物を運び、江戸発の手紙が最短3日で京都に届くという驚異的なスピードを実現しました。

継飛脚の活躍は、現代の高速通信を彷彿とさせるものでした。

3日で京都までって、すごい!当時はどんな景色を見て走っていたんでしょうね。想像するだけでワクワクします!

次のページを読む ⇒

江戸時代の町飛脚!手紙や貨物、金銭も運ぶ! 三度飛脚や定六と呼ばれ、情報伝達と物流を支えた。過酷な仕事ながら、人々の生活を繋いだ先駆者たちの物語。