江戸時代の出産事情とは?~命が紡がれる、母と子の物語を探求~江戸時代の出産:出産方法から、女性たちの生活まで

江戸時代の出産は、現代とは異なる過酷なものでした。若くして出産を経験し、乳幼児死亡率も高かった時代。産婆の支え、安産を願う風習、そして母子の健康を願う普遍的な思い。そこには、命の尊さ、周囲の支えの大切さ、そして現代にも通じる教訓が詰まっています。

支える手、導く心 ― 産婆の役割と社会的な存在

江戸時代の出産、産婆さんの役割って何がすごかった?

出産、ケア、精神的支え!社会的重要人物!

現代の医療漫画やドラマで、出産について描かれているのは、興味深いですね。

出産におけるリスクや、命の尊さを改めて考えさせられます。

✅ 『コウノドリ』は、出産をテーマにした医療漫画で、産婦人科医の鴻鳥サクラを中心に、妊婦やその家族の出産にまつわる様々なエピソードを描いています。

✅ 作者は鈴ノ木ユウで、実在の産婦人科医をモデルに鴻鳥サクラを描いており、ドラマ化もされています。ドラマでは綾野剛が主人公を演じ、リアルな医療現場の描写や出産に関する知識を得られるのが魅力です。

✅ 作品を通して、出産におけるリスクやトラブル、命の尊さについて学ぶことができ、出産を控えた人だけでなく、その周りの人にもおすすめの作品です。

さらに読む ⇒人気漫画を無料で試し読み・全巻お得に読むならマンガ出典/画像元: https://dokusho-ojikan.jp/topic/detail/18892産婆さんの役割は、単なる介助だけでなく、精神的な支えとしても重要な存在だったんですね。

ドラマ「コウノドリ」を通して、その重要性が再認識されたのも納得です。

出産を支えたのは、社会的に重要な存在であった産婆(取り上げ婆)たちでした。

彼女たちは大名行列を横切ることが許されるほどの特権を持ち、高い評価を受けていました。

川柳からは、陣痛が始まったら歯を黒く染める風習や、産籠と呼ばれる竹製の籠が用いられたこと、出産時に使用する産綱、座産といった出産方法など、独特の出産様式が伺えます。

彼女たちは、出産の手助けだけでなく、出産後の女性のケアや、周囲の人々とのコミュニケーションも担い、精神的な支えとしての役割も果たしていました。

しかし、資格制度はなく、身なりや性格も様々な人がいたようです。

また、ドラマ「コウノドリ」をきっかけに、江戸〜明治期の出産事情が考察され、産婆さんの役割の重要性が再認識されました。

産婆さんの役割が、現代にも繋がっているというのは、興味深いですね。資格制度がなかったという点も、驚きです。

母体の養生 ― 妊娠中の生活と出産後の注意点

妊娠中の養生法、何が重要?良い子を産む秘訣とは?

体調管理、冷え対策、無理をしないこと。

妊娠中の女性は、現代でも様々なことに気を付けて生活していますよね。

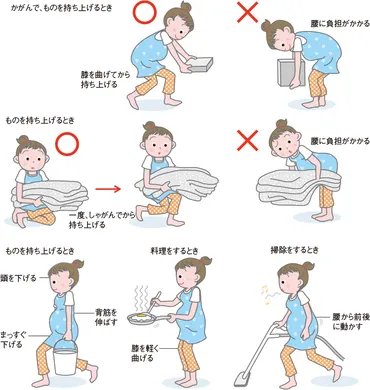

✅ 妊婦は、身体の変化に対応するため、吸湿性や通気性の良い素材のマタニティウェアや下着、安定性の高い履物を選ぶことが重要です。

✅ 腹帯や妊婦用ガードルは腰痛予防に役立ちますが、締め付けすぎに注意し、就寝時は着用を避けることが推奨されます。骨盤ベルトも有効です。

✅ 妊娠中は姿勢が変化しやすいため、背筋を伸ばし、重心を意識した姿勢を保つことが大切です。階段や椅子を使う際は、転倒や腰痛に注意しましょう。

さらに読む ⇒看護カンゴルー看護師のための総合サイト【公式】出典/画像元: https://www.kango-roo.com/learning/8513/出産後も、その後の生活を怠ると大きな害を及ぼす可能性があるという注意喚起は驚きでした。

江戸時代の知恵は、現代にも活かせる部分がありますね。

『女大学』では、妊娠中の女性は、体調が悪くても安易に薬を服用すべきではなく、経験豊富な医者に相談することが推奨されました。

夏でも腰を冷やさないように、冬は腰巻などで温かく保ち、無理な針仕事などは避け、適度に体を動かす慎んだ生活を送ることが重要であると説かれています。

このように養生することで、良い子が生まれ、一生の宝となるとされました。

出産後も、その後の生活を怠ると大きな害を及ぼす可能性があると注意喚起されています。

妊娠中の生活や出産後の注意点など、今と変わらない部分が多いですね。

多産社会の背景と現代への示唆

江戸時代の出産事情とは?現代に通じるものは?

多産、安産祈願、母子の健康を願う思い。

当時の医療体制や、家族のあり方が、現代とは大きく異なっていたことがわかります。

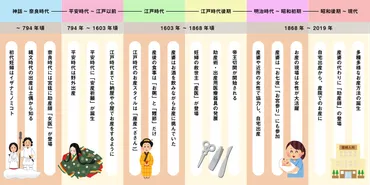

✅ 古代から江戸時代にかけて、出産は「ケガレ」とされ、屋外や納屋などで行われ、医療体制が整っていない中で母体死亡のリスクも高かった。

✅ 時代とともに、出産に関する知識や儀式が生まれ、平安時代には胎教の概念が現れ、江戸時代には安産祈願が庶民にも広まった。

✅ 江戸時代のお産は、実母や近所の女性たちの助けを借りて行われ、立ち会い出産や医師の介入はなく、壮絶な現場であったことが記録されている。

さらに読む ⇒産婦人科デビュー出典/画像元: https://www.sanfujinka-debut.com/column/20444/江戸時代の出産事情を通して、命の尊さ、周囲の支えの大切さ、そして母子の健康を願う普遍的な思いを感じることができました。

江戸時代には、乳幼児死亡率の高さや、初婚年齢、出産年齢が早かったことなどから、女性は平均して4〜5人の子どもを産んでいました。

多産社会の背景には、医療の発達の遅れや、一家繁栄における出産への重要性がありました。

安産を願う様々な風習も存在し、現代にも通じる胎教の概念や、妊娠中の食事制限などが存在していました。

現代では、医療の進歩により出産環境は大きく改善されましたが、江戸時代の出産に関する情報は、命の尊さ、周囲の支えの大切さ、そして母子の健康を願う普遍的な思いを伝えています。

現代とは色々と違う点があって、興味深かったです。多産社会の背景や、出産に対する考え方も、時代によって変わるんですね。

本日の記事では、江戸時代の出産事情を通して、命の大切さ、そして母と子の絆について考えることができました。

現代の私たちにも通じる、多くの教訓があると感じました。

💡 江戸時代の出産は、現代とは異なる環境で行われ、産婆が中心となって支えました。

💡 妊娠中の女性たちは、安産を願って様々な工夫をし、現代にも通じる知恵がありました。

💡 出産は命がけであり、周囲の支えが重要であり、現代にも通じる、母子の健康を願う思いがありました。