咸臨丸の航海と日本近代化への影響? 海軍創設期の軍艦と日米交流を徹底解説日本初の太平洋横断:咸臨丸の挑戦と時代背景

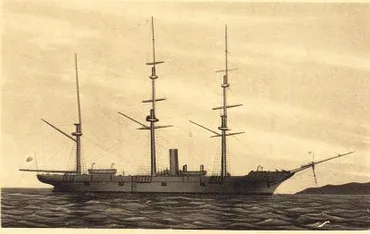

1860年、咸臨丸は日本初の太平洋横断へ!日米修好通商条約批准のため、勝海舟、福沢諭吉らを乗せ、荒波と試練に挑んだ。未熟な乗員たち、米海軍の支援、そしてジョン万次郎の存在…激動の航海は、日本の近代化を加速させた!

航海の苦難と課題:荒波と規律の問題

勝海舟、北太平洋で何に苦戦したの?

船酔いや艦内規律の甘さに苦戦した。

航海の苦難、特に勝海舟の評価については、いろいろな意見があるようですね。

歴史を多角的に見ることは大切ですね。

公開日:2021/06/26

✅ 原田伊織氏の著書『消された徳川近代 明治日本の欺瞞』を通し、咸臨丸の太平洋横断における勝海舟の「偉業」は自己宣伝による虚像であり、実際にはブルック大尉や小野友五郎らアメリカ人や一部の日本人によって操縦されたものであると指摘している。

✅ 咸臨丸は、日米修好通商条約の批准書交換のために派遣された遣米使節に随行する形で渡航し、勝海舟は船酔いのためほとんど役に立たず、船乗りとしての能力は低かったと論じている。

✅ 勝海舟は調整能力や弁舌に長けていたものの、海事関係の能力は低く、咸臨丸の航海においては、アメリカ人や一部の日本人乗組員に大きく依存しており、勝の回想録ではなく、他の乗組員の証言に基づいて新たな咸臨丸物語を描くべきだと提唱している。

さらに読む ⇒サライ|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1031061航海の厳しさが伝わってきます。

勝海舟の評価だけでなく、艦内規律の問題や火災など、様々な困難に見舞われたことは、忘れてはならない事実です。

航海は、未知の北太平洋の荒波に翻弄され、多くの日本人乗組員にとって厳しい試練となりました。

勝海舟は船酔いに悩まされ、艦長としての適性を疑問視される場面もありました。

艦内規律の甘さも露呈し、米軍人からは当直士官の職務遂行、悪天候下の操船能力の欠如、火気に対する意識の低さなどが指摘されました。

2度の失火も発生し、危険な状況にも見舞われました。

教科書では語られないような、咸臨丸の別の側面が見えてくるのは面白いですね。歴史研究は、様々な視点を持つことが大切だと改めて感じます。

異文化交流:協力と対話、そして自己啓発

福沢諭吉も驚愕?咸臨丸、日本の海軍発展に何が貢献?

日本人だけの航海経験と、ジョン万次郎の貢献。

異文化交流、協力と対話があったことは、大変興味深いです。

ジョン万次郎の存在が、大きな役割を果たしたというのも、素晴らしいですね。

✅ 咸臨丸が太平洋を横断した目的は、日米通商条約の批准交換のため、日本使節団の随行と、万一の際の補充という役割を担ったこと。

✅ 咸臨丸の乗組員は、長崎海軍伝習所で航海術などを学んでいたものの、悪天候下での帆の運用術に課題を抱えていた。

✅ 航海術や機関術については問題なかったが、帆の運用に関しては経験不足があり、アメリカ人船員の協力も得ながら航海を行った。

さらに読む ⇒和樂美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/168013/咸臨丸の航海は、単なる技術的な問題だけでなく、異文化間のコミュニケーションや相互理解の重要性を示すものでした。

ジョン万次郎の活躍は、まさにその象徴ですね。

航海中、福沢諭吉はアメリカ人の助けを借りなかったと記していますが、実際には咸臨丸の乗組員、特に小野友五郎やジョン万次郎の航海術はアメリカ側から高く評価されていました。

帰路では、アメリカ人水夫の支援を受けながら、日本人のみでの航海を試みました。

この航海は、日本人乗組員にとって貴重な経験となり、日本の近代化と海軍発展において重要な一歩となりました。

ジョン万次郎の存在は、異文化間のコミュニケーションを円滑にし、乗組員たちの視野を広げる役割を果たしました。

ジョン万次郎、すごいですね! 異文化コミュニケーションの重要性を、改めて感じました。咸臨丸の航海は、日本人乗組員にとって、本当に貴重な経験だったでしょうね。

帰国後の咸臨丸:その後の活躍と終焉

咸臨丸、日米間の使命を果たした後、どんな運命を辿った?

戊辰戦争で活躍、その後は詳細不明。

咸臨丸のその後、榎本武揚の活躍についても知りたいです。

咸臨丸がどのような運命をたどったのか、とても興味があります。

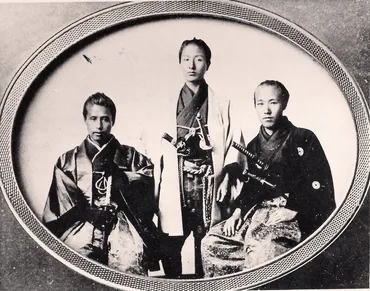

✅ 榎本武揚は、幕末に長崎海軍伝習所で学び、オランダ留学を経て帰国後、旧幕府海軍副総裁として蝦夷地へ渡り、蝦夷地政権の総裁を務めた。その後、新政府に降伏、投獄されたが、出獄後は開拓使に出仕し、海軍中将、ロシア特命全権公使などを歴任した。

✅ 箱館戦争終結後、一旦は投獄されたものの、特赦により出獄し、明治政府において開拓使への出仕、海軍中将、大臣などを歴任した。また、箱館の碧血碑建設にも関わり、費用を拠出した。

✅ 榎本武揚は海軍伝習所やオランダ留学で学び、開陽丸で帰国後、旧幕府海軍を率いて蝦夷地で活動した。その後、政府に仕え、開拓使での功績や、大臣としての活躍を通じて、明治政府の発展に貢献した。

さらに読む ⇒みなみ北海道最後の武士(もののふ)達の物語戊辰戦争終結周年記念函館・みなみ北海道出典/画像元: https://boshin150-minamihokkaido.com/mononofu/enomoto_takeaki/咸臨丸のその後は、戊辰戦争での活躍など、その後の日本の歴史に大きく関わっています。

榎本武揚の活躍も、咸臨丸での経験が活かされたのかもしれませんね。

咸臨丸は、無事サンフランシスコに到着し、日米修好通商条約の批准書交換という使命を果たしました。

帰国後、咸臨丸は江戸に移され、軍艦操練所で幕末の志士たちと訓練を重ねました。

その後、戊辰戦争にも旧幕府艦隊として参戦し、榎本武揚の指揮のもと活躍しましたが、その後の詳細は明らかにされていません。

戊辰戦争にも関わっていたんですね! 咸臨丸の人生(船生?)も、波瀾万丈だったんでしょうね!

本日は、咸臨丸の誕生から太平洋横断、そしてその後の活躍まで、幅広く解説しました。

咸臨丸は、日本の近代化における重要な存在であり、その航海は、多くの人々に影響を与えました。

本日はありがとうございました。

💡 咸臨丸は、日本の海軍力強化と、日米間の交流に重要な役割を果たしました。

💡 咸臨丸の太平洋横断は、日本の近代化と異文化理解を促進する貴重な経験となりました。

💡 咸臨丸は、戊辰戦争にも参加し、日本の激動の時代を駆け抜けました。