「もののあはれ」とは?:本居宣長と『源氏物語』が教える日本人の美意識とは?本居宣長が説く「もののあはれ」の世界:感情を肯定し、文学作品を通して心を理解する

日本が育んだ美意識「もののあはれ」。感情を素直に受け止め、自然や人間関係を通して心の揺れを感じる感性です。現代の「エモい」にも通じる、切なさや美しさを内包する感受性。本居宣長の思想から現代まで、日本人の心を捉え続ける魅力に迫ります。

『源氏物語』と「もののあはれ」:物語を通して人の心を知る

宣長が『源氏物語』を高く評価した理由は?

「もののあはれ」表現を重視したから。

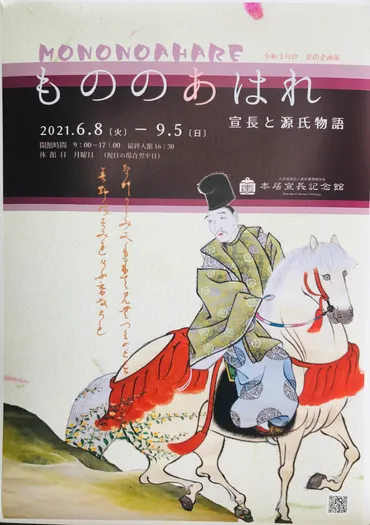

夏の企画展『もののあはれ〜宣長と源氏物語〜』についてご紹介します。

✅ 松阪市にある本居宣長記念館で開催中の夏の企画展『もののあはれ〜宣長と源氏物語〜』では、国学者である本居宣長と源氏物語の関係性が紹介されています。

✅ 宣長が愛した源氏物語を通して、現代の「エモい」や「ヤバい」といった感覚に通じる「もののあはれ」という日本独特の感情表現を学ぶことができます。

✅ 重要文化財を含む貴重な資料が展示されており、9月5日まで開催。7月9日から18日までは期間限定で『端原氏城下絵図』と『端原氏系図』が公開されます。

さらに読む ⇒レディオキューブ三重出典/画像元: https://fmmie.jp/wp/yukaNakamura/2021/07/07/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%E3%80%8E%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%AF%E3%82%8C%E3%80%9C%E5%AE%A3%E9%95%B7%E3%81%A8%E6%BA%90%E6%B0%8F%E7%89%A9%E8%AA%9E%E3%80%9C%E3%80%8F/企画展では、『源氏物語』を通して「もののあはれ」を学べるのですね。

貴重な資料にも興味があります。

宣長は、『源氏物語』を「もののあはれ」が表現された文学作品として高く評価しました。

彼は、物語を読む目的を「人のこころを知るため」と捉え、その中でも特に「もののあはれ」を重視しました。

『源氏物語』は、貴族社会の恋愛や人間関係を通して、登場人物の感情や人生の無常を表現し、日本人の感性を表すものとされました。

宣長は、友人からの問いかけをきっかけに「もののあはれ」について考察し、『安波礼弁』を執筆しました。

そこでは、「もののあはれを知る」とは、揺れ動く心の感情を知ることであり、それが歌や物語を生み出す源であると述べています。

宣長の代表的な歌「敷島のやまとごゝろを人とはゞ朝日にゝほふ山ざくら花」にも、自然美への感動を通じた「もののあはれ」への共感が込められています。

「もののあはれ」という感情が、どのように歌や物語に影響を与えたのか、とても興味深いです!

『源氏物語玉の小櫛』:感情の多様性を肯定する画期的な注釈書

宣長の『源氏物語玉の小櫛』は何を重視した?

人間の感情のありのままを肯定。

本居宣長の代表作である『源氏物語玉の小櫛』について解説します。

公開日:2024/05/24

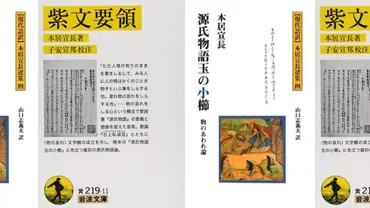

✅ 本居宣長は、『源氏物語』を儒教や仏教の教えから解放し、「物のあはれ」という概念でその本質を捉えた。これは日本文学に大きな影響を与え、彼の代表作『紫文要領』と『源氏物語玉の小櫛』で論じられている。

✅ 『紫文要領』は、宣長34歳の時の未定稿で、源氏物語の解説書。一方、『源氏物語玉の小櫛』は、その完成版であり、約30年の歳月をかけて完成された。後者は、源氏物語の入門書としても優れている。

✅ 宣長は、医師として生計を立てながら学問に励み、晩年には桜の歌を多数詠むなど、学問と文学を愛した。彼の著作を通じて、「物のあはれ」を意識することの重要性が示されている。

さらに読む ⇒ブックアカデミア出典/画像元: https://book-academia.com/world/apac/japan/motoori-norinaga/genji-monogatari/人間の感情を肯定的に捉えるという点が斬新ですね。

文学作品を新たな視点から読み解くことの大切さを感じます。

本居宣長の『源氏物語玉の小櫛』は、江戸時代後期に刊行された画期的な『源氏物語』の注釈書です。

それまでの仏教的道徳観に基づいた注釈とは異なり、人間の感情の自然なありのままを肯定する「もののあはれ」という思想を基軸としています。

本文は、物語が儒教や仏教のような倫理的な教えではなく、人間の感情の多様性を描くものであると主張。

善悪を超えた感情の機微を理解することこそが重要だと説いています。

物語は、世俗的な人間の姿を描き出すものであり、その点において、蓮の泥水に例え、不義な恋を描くことも、もののあはれを表現するための手段であると位置づけています。

この斬新な解釈は、人々の感情の豊かさを認め、文学作品を新たな視点から読み解くことを可能にしました。

宣長の思想は、当時の価値観を大きく揺るがし、以後の『源氏物語』研究に多大な影響を与えました。

『源氏物語玉の小櫛』は、そんなに画期的な注釈書だったんですね!

現代における「もののあはれ」:普遍的な感情とその表現

「もののあはれ」って何?現代でも通じる感情?

深い感動、儚さへの共感。現代では「エモい」!

現代における「もののあはれ」について、その普遍性を解説します。

公開日:2024/01/02

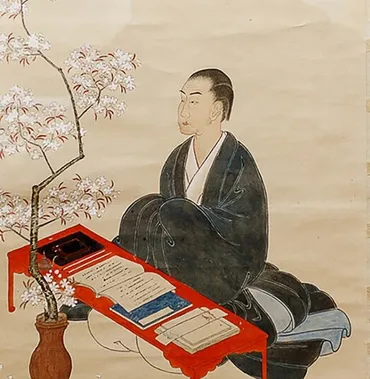

✅ 本居宣長は、江戸時代の国学者であり、日本古典の研究を通して日本人の美意識「もののあはれ」を提唱し、古事記の研究にも生涯を捧げた。

✅ 宣長は、幼少期から高い知性と記憶力を持ち、医学を学ぶ傍らで古典文学に傾倒し、初恋の経験などを通して「もののあはれ」の意味を深く探求した。

✅ 宣長は、古典研究の過程で「もののあはれ」を人間の行動規範や価値観にまで高め、35年の歳月をかけて「古事記伝」を完成させた。

さらに読む ⇒草の実堂色々なものを調べてみる雑学専門サイト出典/画像元: https://kusanomido.com/study/history/japan/edo/68050/「もののあはれ」は、現代でも様々な形で感じられる感情なのですね。

桜の散り際などは、まさにそうかもしれません。

現代においても「もののあはれ」は、自然への敬意や人生の儚さを味わう心として、文学、芸術、日常生活に影響を与えています。

現代語では「しみじみとした感動」や「胸にしみる思い」と表現され、自然、人間関係、芸術作品を通して感じられます。

桜の散り際や映画の別れのシーンなど、美しさ、儚さ、切なさといった複雑な感情が湧き上がる瞬間に「もののあはれ」を感じる。

「もののあはれ」は日本人の精神性、美意識を代表する感情であり、その感受性は現代にも受け継がれています。

現代においては、「エモい」という言葉との類似性が指摘され、「もののあはれ」が現代でも通じる普遍的な感情であることが示唆されています。

現代でも「もののあはれ」が感じられるというのは、とても興味深いですね!

本居宣長の「もののあはれ」論は、現代の私たちにも通じる心のあり方を教えてくれますね。

💡 「もののあはれ」は、日本独自の美意識であり、感情の多様性を肯定する考え方。

💡 本居宣長は、「もののあはれ」を重視し、『源氏物語』を通してその重要性を説きました。

💡 現代においても「もののあはれ」は普遍的な感情として存在し、文学や芸術に影響を与えています。