『御成敗式目』の世界:北条泰時と鎌倉幕府の法 - 明治大学図書館所蔵の貴重書とは?北条泰時『御成敗式目』写本の多様性と、そこから見える歴史

鎌倉幕府の基本法典『御成敗式目』、明治大学図書館所蔵の貴重な写本群を公開!北條泰時編纂の法典はパブリックドメインとして自由に利用可能。古写本の形態、墨書、印記から、歴史的価値を読み解く。フランク・ホーレー、戸川殘花ら著名人の旧蔵も明らかに。日本の法制史・文化史研究に不可欠な資料群を、OPACで詳細情報と共に提供。

💡 北条泰時が定めた『御成敗式目』は、武士社会のルールを成文化した画期的な法典。

💡 明治大学図書館には、様々な形態の『御成敗式目』写本が所蔵され、公開されている。

💡 写本に記された墨書や印記は、資料の来歴や歴史的価値を物語る。

本日は、鎌倉幕府の基盤を築いた北条泰時と『御成敗式目』に焦点を当て、その歴史的意義と、明治大学図書館が所蔵する貴重な写本についてご紹介していきます。

北條泰時と『御成敗式目』:歴史の始まり

明治大学図書館の貴重書、何がパブリックドメイン?

『御成敗式目』の写本。

鎌倉幕府の安定化に貢献した北条泰時。

彼の政治手腕と、武士社会の秩序を確立した『御成敗式目』の制定は、日本の歴史において重要な転換点となりました。

本章では、その詳細を紐解いていきます。

公開日:2019/08/16

✅ 鎌倉幕府の執権政治は、北条氏が将軍に代わって実権を握り、特に3代執権の北条泰時によって確立された。泰時は御成敗式目を制定し、評定衆を設置するなど、政治体制を整備した。

✅ 御成敗式目は、武士の争いに関する初の成文法であり、武士が理解しやすいように簡潔な文章で書かれた。これにより、全国的な所領問題への対応が可能となり、幕府の支配を強化した。

✅ 北条時頼は、引付衆を設置し、裁判の公正化と迅速化を図った。また、執権を補佐する連署や、合議を行う評定衆など、様々な組織が幕府の意思決定を支えた。

さらに読む ⇒日本史ゆるり出典/画像元: https://nihonshi-yururi.com/nihonshi/kamakura06北条泰時による法整備は、武士社会の安定に不可欠だったことがよく分かります。

簡潔な文章で書かれた『御成敗式目』は、当時の武士たちにとって非常に理解しやすかったでしょう。

明治大学図書館には、北條泰時が編纂した和貴重書『御成敗式目』の複数の写本が所蔵されています。

これらの資料はパブリックドメインとして公開されており、自由に利用可能です。

泰時による編纂は、この法典が後世に渡り重要性を持つことを予見していたかのようです。

『御成敗式目』が今も残っていることに、歴史の重みを感じますね。明治大学図書館が公開してくれているのは、本当にありがたいです。

写本の多様性と形態

古写本の多様な形態は何を物語る?

流布と利用の広がりを物語っています。

写本は、当時の文化や価値観を伝える貴重な手がかりです。

本のサイズや形態は、内容と密接に結びついており、その多様性は、写本の流布と利用の広がりを示しています。

本章では、写本の多様性に迫ります。

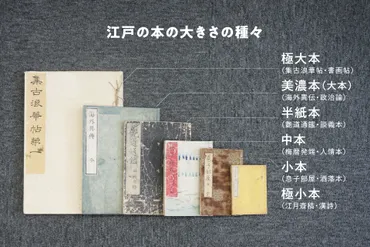

✅ 江戸時代の本の大きさは、美濃紙(B5判相当)と半紙(A5判より少し大きい)の2種類の紙を半分に折って作られ、美濃本と半紙本という2つの標準サイズが存在した。

✅ 版本は、美濃紙を半分にした中本(新書判より横長)や、半紙を半分にした小本(文庫本サイズ)もあり、現代の本のサイズも江戸時代の本に通じている。

✅ 本のサイズは内容と関連しており、学術書は大本、庶民向けは半紙本、絵入り本は中本、遊戯的な内容は小本など、本の外見で内容を判別できるようになっていた。

さらに読む ⇒成城ブリッジ 成城ブリッジ 成城大学入試情報サイト出典/画像元: https://admission.seijo.ac.jp/feature/manabi/bun/027本のサイズが内容によって使い分けられていた、というのは面白いですね。

現代の本のサイズにも通じるものがあるというのは、興味深いです。

現在確認できる写本は、和装、古写本であり、その形態やサイズは資料によって異なります。

例えば、55丁、26cmの形態のものや、47枚、35×24cmのもの、55丁、30×22cmのものなどがあります。

これらの多様性は、写本の流布と利用の広がりを物語っています。

書写地、書写者、書写年については不明なものが多いですが、それぞれの写本が歴史の中でどのように受け継がれてきたのか、想像を掻き立てられます。

写本の形態やサイズが資料によって異なるのは、色々な人が使っていたからでしょうか?なんだか色々な人の手に渡った歴史を感じますね。

次のページを読む ⇒

古文書に刻まれた歴史!『御成敗式目』写本の墨書や印記から、所有者や保存状態を解き明かす。明治大学図書館OPACで詳細情報を公開。