日米開戦への道:近衞文麿は何をしていたのか?(日米関係、近衞文麿、開戦)日米関係悪化と近衞文麿内閣の苦悩:外交、三国同盟、戦争への道

1940年、日本は対米英戦争への道を突き進んだ。近衛文麿内閣による仏領インドシナ進駐と日独伊三国同盟締結は、アメリカとの対立を決定的にした。資源確保のため東南アジアへの進出を目指すが、それは米英との衝突を不可避にする。近衛の平和への願いも虚しく、日米関係は悪化の一途を辿り、太平洋戦争へと突入していく。近衛文麿の苦悩と、その後の近衛家の運命を描く。

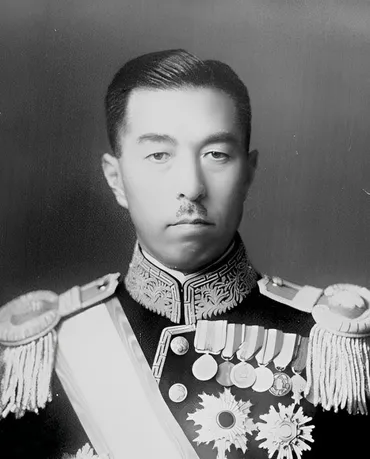

三国同盟と連合艦隊司令長官の憂慮

日独伊三国同盟、日本の孤立と開戦をどう加速させた?

アメリカの対日不信感を高め、開戦への道を早めた。

三国同盟は、日本を国際的に孤立させ、アメリカとの対立を深めることになりました。

山本五十六は、この同盟に強い懸念を抱いていました。

彼は何を恐れたのか、詳しく見ていきましょう。

公開日:2018/04/23

✅ この記事は、山本五十六の秘書官であった実松譲の証言を通して、山本五十六が三国同盟に反対した理由と、それによって受けた陸軍からの迫害について詳細に迫っている。

✅ 前号では、米内光政海相、山本五十六海軍次官、井上成美海軍省軍務局長の反三国同盟の動きが紹介され、今回は山本の反対論と陸軍との対立に焦点を当てている。

✅ 記事は有料で、実松の証言をもとに、当時の状況を具体的に描き出し、山本五十六の抵抗の様子を明らかにしようとしている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/sunday/articles/20180423/org/00m/070/002000d山本五十六の三国同盟に対する思い、そして開戦への覚悟が伝わってきます。

戦争というものが、いかに多くの人々の心を揺さぶったのか、考えさせられます。

日独伊三国同盟は、アメリカ国民にナチス・ドイツに対する不信感と同様の感情を日本に対しても抱かせ、世論は日中戦争をグローバルなものと捉え、日本兵の蛮行に対する憎悪を募らせた。

この同盟は、日本の国際的な孤立を深め、アメリカとの開戦へと向かう道筋を加速させた。

山本五十六連合艦隊司令長官は、三国同盟に激しい憂慮を示しつつも、もし戦争となれば奮闘し、戦艦長門で討死する覚悟を語っていた。

山本五十六の葛藤がよく分かります。歴史上の人物も、私たちと同じように悩み、苦しんでいたんですね。戦争の悲劇を改めて感じます。

資源確保と開戦への道:経済制裁と東南アジア

なぜ日本は東南アジアの資源地帯確保を目指した?

資源供給途絶による国家存亡の危機のため。

ABCD包囲網による経済制裁は、日本の資源確保を困難にしました。

日本は、東南アジアへの進出を迫られます。

経済制裁と、東南アジアの関係を見ていきましょう。

公開日:2022/10/24

✅ ABCD包囲網とは、日中戦争中にアメリカ・イギリス・中国・オランダが日本に対して行った経済制裁のことで、資源の供給を制限し、日本の戦争継続を困難にした。

✅ ABCD包囲網は、アメリカの中国への姿勢と、日本による援蒋ルート封鎖の試みに対する対抗措置として強化され、日本の資源獲得を妨げた。

✅ 日本は資源確保のためオランダとの交渉を試みるも失敗し、アメリカの圧力を感じていたため、ABCD包囲網は日米開戦の一因となった。

さらに読む ⇒まなれきドットコム出典/画像元: https://manareki.com/abcd-encirclement資源確保が、開戦の大きな要因の一つであったことが分かります。

経済制裁が、国家の存続を脅かすほどの大きな影響を与えたことに驚きました。

1940年1月の日米通商航海条約の廃棄、9月の屑鉄輸出禁止は、アメリカが蔣介石政権支援のため、日本のアジアからの撤退を狙っていると解釈された。

石油を含む資源供給の途絶は日本の存亡を脅かし、東南アジアの資源地帯確保こそが国家存続の道との結論に至った。

しかし、この行動はイギリス、そしてアメリカとの衝突を不可避とし、資源地帯の奇襲攻略は不可能であった。

経済制裁が、戦争への道を加速させたんですね。経済的な問題が、こんなにも大きな影響を与えるとは。歴史って、色々な視点から見ることが大切ですね。

戦後、近衛家の十字架:近衞文麿の死と家族の苦悩

近衞文麿の死後、近衞家が背負った十字架とは?

戦争責任と、一族への厳しい視線。

近衞文麿の死後、近衞家はどのような運命を辿ったのでしょうか。

曾孫である近衞忠大氏の言葉を通して、近衞家の戦後を見ていきましょう。

✅ 終戦後、戦犯指名を受けた近衞文麿は自邸で自殺し、その曾孫である近衞忠大氏が近衞家の戦後について語った。

✅ 近衞忠大氏は、曾祖父である文麿の自殺は「天皇陛下をお守りするため」だったと両親から聞かされ、「近衞」の名字の責任を自覚してきた。

✅ 忠大氏は、1400年続く近衞家の次期当主として、泥沼の戦争に導いた指導者としての文麿のイメージと、一族に課せられた責任を背負っている。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/928a2636cdf9fdee2f4155fb02bb8b1b89ae34cc近衞家の苦悩と、近衞忠大氏の決意が伝わってきます。

歴史の重みを背負いながら、前に進む姿に心を打たれました。

1945年8月15日の終戦後、近衞文麿はGHQから戦犯指名を受け、巣鴨プリズンへの出頭を命じられた。

同年12月16日、自邸で自殺し、その波乱に満ちた生涯を終えた。

没後80年となる今年、曾孫の近衞忠大氏は近衞家が背負ってきた十字架と責任について語っている。

近衞家は1400年続く名門であり、近衞文麿は五摂家筆頭の公爵家出身。

戦争指導者としての彼の経歴は、近衞家に対する複雑な感情を生み出し、一族は戦後、厳しい視線に晒されてきた。

忠大氏は、クリエイティブ・ディレクターとして活躍しながら、次期当主として近衞家の歴史と向き合い続けている。

近衞家の方々の苦悩は、計り知れないものがあったでしょう。近衞忠大氏の言葉には、重みがありますね。歴史の当事者の方々の思いを知ることは、とても大切だと思います。

近衞文麿の外交、日米関係悪化、そして開戦への道。

歴史の転換点を、多角的に見ることができました。

💡 近衞文麿は、日米関係の悪化と、戦争への道を避けようと苦悩した。

💡 三国同盟とABCD包囲網が、日本の国際的孤立と資源不足を招いた。

💡 近衞家の苦悩は、戦争の責任と歴史の重みを物語っている。