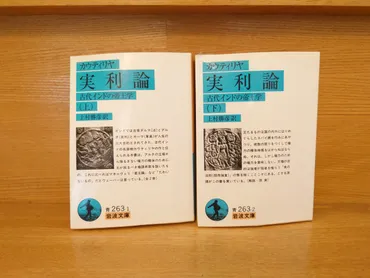

『実利論』とは?古代インドの知恵から読み解く国家統治術と感情制御の秘訣?カウティリヤの教え:怒りと欲望を制し、国家を治める

古代インドの戦略書『実利論』が現代に蘇る!カウティリヤが説く国家統治と感情制御の知恵。怒りと欲望を制し、冷静な判断力を養うことが、国家の繁栄に不可欠。地政学的リアリズム「マンダラ的世界観」は、現代インド外交を読み解く鍵。パキスタン、中国との関係からASEAN、グローバルサウスとの連携まで、多角的な視点を提供する。現代の国際情勢を理解する上で必須の視点。

王の役割と国家統治:感情が国家に及ぼす影響

王が感情をコントロールすべき理由は?国家統治で何が起きる?

国家繁栄のため。怒りや欲望は統治を困難にする。

本章では、王の役割と国家統治における感情の影響について解説します。

王が自制心を養い、冷静な判断力を維持することの重要性を、カウティリヤは強調しています。

各役職の俸給についても触れます。

✅ 役職と俸給が詳細に記録されており、高位の役職は48000パナ、下位の役職は60パナから1000パナで構成されている。

✅ 役職は、官僚、軍人、学者、技術者、そして様々な専門職にわたっており、王族や宮廷関係者の役職も含まれている。

✅ スパイ、詐欺師、破戒僧など、秘密裏に活動する者たちも俸給を受け取っており、情報収集や暗殺などの任務を担っていることが示唆される。

さらに読む ⇒コインの散歩道出典/画像元: https://coin-walk.site/E012.htm詳細な役職と俸給の記録は、当時の官僚制度や社会構造を知る上で貴重な資料となります。

王の感情が国家に及ぼす影響は非常に大きく、現代のリーダーシップ論にも通じるものがありますね。

カウティリヤは、王が自制心を養い、怒りと欲望を捨て去るべきだと主張しています。

怒りや欲望に支配されると、国家の統治は困難になり、結果として国家の繁栄を損なう可能性があるからです。

彼は、王が冷静な判断力を維持し、国家を安定させるために、感情のコントロールが不可欠であると説いています。

王が感情的になってはいけない、というのは、現代のリーダーにも当てはまることですね。冷静な判断力は、国家を安定させるために不可欠です。

『実利論』の現代的意義と外交戦略

現代インド外交の鍵「マンダラ的世界観」とは?

自国中心の地政学的リアリズム

本章では、『実利論』が現代の国際政治にどのように関連しているかを解説します。

特に、外交戦略における「マンダラ的世界観」に焦点を当て、現代インド外交への応用について考察します。

✅ インドの外交・安保は、古代インドの戦略書『実利論』に基づく「マンダラ的世界観」によって理解できる。これは、自国を中心に敵と友邦が同心円状に広がる世界観で、地政学的リアリズムに基づいている。

✅ 印パ対立は、カシミール地方でのテロをきっかけに激化し、報復攻撃の応酬となったが、停戦合意により4日間で終結した。

✅ 今回の事態を理解するには、印パ二国間の枠組みだけでなく、周辺国の動向や思惑も含めて検討する必要があり、「マンダラ的世界観」はインドが自国および周辺国との関係をどう位置づけるかを示す伝統的な見方である。

さらに読む ⇒新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト出典/画像元: https://www.fsight.jp/articles/-/51483「マンダラ的世界観」は、地政学的リアリズムに基づいた、非常に興味深い考え方ですね。

現代の国際関係においても、自国を取り巻く状況を多角的に分析する上で、示唆に富んでいます。

『実利論』は単なる古代の書物ではなく、現代の国際政治にも通じる知恵を含んでいます。

特に、外交戦略における「マンダラ的世界観」は、現代インド外交を理解する上で重要な鍵となります。

この世界観は、自国を中心に敵と友邦が同心円状に広がる地政学的リアリズムであり、隣国との外交や大国間外交において示唆に富んでいます。

現代のインド外交は、自国の伝統とアイデンティティを重視し、『マハーバーラタ』や『実利論』といった古典から戦略思想を学び、外交に活かしています。

笠井亮平氏の解説書では、この「マンダラ外交」と呼ばれる外交論に焦点を当て、敵対国、友邦、中立国を巧みに利用する戦略を解説しています。

例えば、パキスタンや中国との関係、ASEANやグローバルサウスとの連携など、具体的な事例を挙げて分析しています。

なるほど!インド外交を理解する上で、この「マンダラ的世界観」は必須ですね。周辺国との関係性や外交戦略について、もっと深く学びたいです。

現代への応用と今後の展望

インド外交、核心は?『実利論』と『マンダラ的世界観』とは?

古典と現代を繋ぐ、インド独自の戦略思考です。

本章では、カウティリヤの『実利論』を現代社会に応用し、今後の展望について考察します。

現代の国際情勢や、インド外相の著書などを参考に、古典を現代に活かすヒントを探ります。

✅ カウティリヤ著『実利論』は、古代インドにおける権謀術数を説いた書物であり、強大な権力による弱者の保護と国家の安寧を目的としている。

✅ 本書は、ダルマ(法)、アルタ(実利)、カーマ(享楽)という人生の三大目的のうち、アルタを重視し、国家の安全保障と国力の増大のために君主が取るべき手段を詳細に記述している。

✅ 弱肉強食を防ぐために揺るぎない王権の必要性を説き、スパイ網の活用など、現代的な視点からは受け入れがたい視点もあるが、当時のインド社会においては説得力を持っていた。

さらに読む ⇒【日々是読書】僧侶上田隆弘の仏教ブログ出典/画像元: https://shakuryukou.com/2023/07/26/buddhism-book80/カシミール地方でのテロや印パ間の軍事衝突といった事例を通して、『実利論』の視点が現代の国際情勢を理解する上で役立つという点が印象的でした。

古典を現代に活かすためのヒントも参考になります。

2025年4月にカシミール地方で発生したテロを契機とした印パ間の軍事衝突など、現代の国際情勢を理解する上でも、『実利論』の視点は重要です。

従来の分析では見過ごされがちな周辺国の動向や思惑についても、『マンダラ的世界観』は多角的な視点を提供します。

インドの外交・安全保障を理解するには、古代インドの戦略書『実利論』に基づくこの世界観を理解することが不可欠です。

また、インド外相S・ジャイシャンカル氏の著書でも指摘されているように、インドの視点を理解するには、インドの思考プロセスへの理解が必要であり、それは『マハーバーラタ』のような叙事詩に深く影響を受けています。

古典を現代に活かす際には、時代背景の違いを理解し、普遍的な本質を見抜くことが重要です。

インドの思考プロセスへの理解が必要、というのは、色々な国のことを理解する上で、とても大切な視点ですね。古典を学ぶことの意義を改めて感じました。

本日は、カウティリヤの『実利論』を通して、古代インドの知恵と現代社会への応用について学びました。

時代を超えて、国家統治や感情制御は重要なテーマですね。

💡 『実利論』は、古代インドの国家統治に関する重要な古典であり、現代の国際関係にも通じる知恵が含まれています。

💡 感情の制御、特に怒りと欲望がもたらす影響に注目し、その対策を提示している点は、現代社会にも示唆に富んでいます。

💡 外交戦略における「マンダラ的世界観」は、現代インド外交を理解する上で重要な鍵となります。