男女雇用機会均等法40年の軌跡:女性活躍推進の光と影?均等法第一世代の女性たちの働き方と社会の変化

1985年の男女雇用機会均等法施行から40年。女性の社会進出を阻む壁は厚かった。均等法第一世代の女性たちは、差別やセクハラに苦しみながらも、その道を切り開いた。時代とともに変化する女性の働き方、美意識、そして直面する課題。未来を担う女性たちが、仕事と育児を両立し、自分らしく輝ける社会を目指して、今、私たちができることは何か?

💡 1986年の男女雇用機会均等法施行によって、女性の雇用機会は大きく変化しました。

💡 法改正や社会の変化とともに、働く女性の意識も変化し、多様な働き方が模索されました。

💡 現代では、女性活躍推進法が施行され、女性が活躍しやすい環境づくりが進んでいます。

それでは、男女雇用機会均等法施行から現在に至るまでの変化を、様々な視点から見ていきましょう。

法制定と黎明期の女性たち

均等法、施行から40年!何が変わり、何が課題?

性差別禁止も根強く、待遇やキャリアに課題あり。

1986年の男女雇用機会均等法施行は、女性の社会進出を促す大きな一歩となりました。

しかし、そこには様々な困難が伴いました。

今回は、均等法第一世代と呼ばれる女性たちの足跡を辿ります。

✅ 1986年の男女雇用機会均等法施行後に総合職として入社した「均等法第一世代」の女性たちが定年を迎えつつあり、働き方改革や育児・介護休業法の改正など、働きやすい職場作りが進められている。

✅ オリックスグループ初の女性執行役員となった山科裕子さんは、総合職として入社後、営業や広報など様々な部署を経験し、社会人大学院で学びながらキャリアを積んだ。結婚・出産や介護と仕事の両立という困難も経験した。

✅ 国内企業の管理職に占める女性の割合は政府目標に達しておらず、山科さんは、女性役員のネットワークを構築するなど、女性のキャリア支援の重要性を感じている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/178045均等法施行から40年近くが経ち、様々な制度や職場環境が整いつつある一方で、まだまだ課題も多く残されているという印象を受けました。

1985年の男女雇用機会均等法施行から40年。

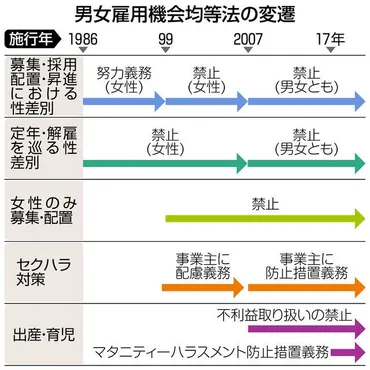

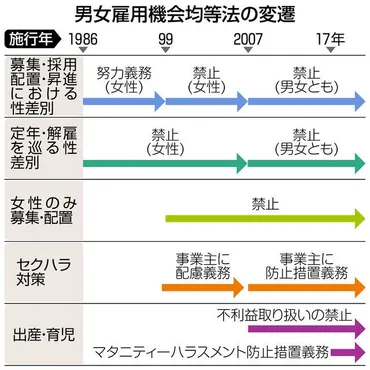

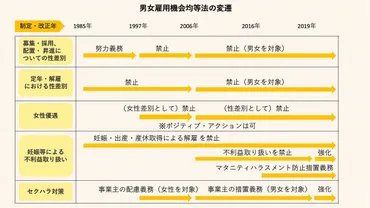

この法律は、労働者の性別に関わらず均等な機会と待遇を保障し、女性労働者の母性を尊重することを目的としています。

具体的には、募集・採用から解雇に至るまで、あらゆる雇用分野での性別差別を禁止し、間接差別や、婚姻、妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いも禁じています。

セクシュアルハラスメント対策や母性健康管理措置の義務も盛り込まれ、労働者の権利保護と公正な労働環境の実現を目指しています。

法施行から間もない頃、社会に出た「均等法第一世代」の女性たちは、性別による差別が根強く残る時代を経験しました。

当時の就職活動では、女性は短大卒が有利とされ、四大卒でも苦戦を強いられることがありました。

企業は女性を「男性社員のお嫁さん候補」とみなし、総合職への道は狭き門。

入社後も、「女子営業」と珍しがられたり、設備面で不便を強いられるなど、様々な困難に直面しました。

しかし、当時は「男性とは区別されて当然」という前提で働き、理不尽さを感じても声を上げにくい状況でした。

なるほど、均等法第一世代の方々は本当に大変だったんですね。当時は、今では考えられないような差別があったんですね。

社会と職場の変化、そして意識の芽生え

90年代、女性社員に求められたものは?

気配りや接待スキル、セクハラへの無頓着さ。

均等法施行以降、社会と職場環境は大きく変化しました。

寿退社が一般的だった時代から、セクハラ防止義務が強化された現代まで、女性を取り巻く環境はどのように変わったのでしょうか。

✅ 1986年の男女雇用機会均等法施行から40年が経ち、初期に就職した女性たちが定年を迎え始めており、彼女たちが社会や職場で感じた変化が焦点となっている。

✅ 均等法初期の女性たちは、就職や昇進において性別による差別を経験し、それを当然として受け入れる傾向があったが、後の世代からは男女平等な価値観が強まっていった。

✅ 寿退社が一般的だった時代から、セクハラ防止義務が強化された現代まで、女性を取り巻く職場環境は大きく変化し、働く女性の意識も変化したことが語られている。

さらに読む ⇒サストモ - 知る、つながる、はじまる。| Yahoo! JAPAN / LINE出典/画像元: https://sdgs.yahoo.co.jp/originals/269.htmlセクハラに対する意識が薄かった時代から、法改正によって意識改革が進んだのは良いことですね。

しかし、まだ課題は残っていると感じます。

1990年代に入ると、寿退社が一般的で、結婚が女性のステータスとして認識されていた時代でした。

飲み会では、女性が男性社員に気に入られるための気配りや接待スキルが求められ、セクハラに対する意識も薄く、上司からの身体的な接触も日常茶飯事でした。

均等法はその後も改正を重ね、1997年にはセクシュアルハラスメント防止の配慮義務が盛り込まれました。

2000年代に入ると、女性たちの意識が変化し、男性と女性の区別なく数字を上げることが重視されるようになりました。

社会の変化とともに、女性たちは「働く女性」としての意識を強め、会社や社会の価値観も変化しました。

バブル経済期にはキャリアウーマンが台頭し、肩パッド入りスーツが流行。

不況期にはギャルメイクが一般化し、セクハラ訴訟の勝利や均等法の改正など、働く女性の権利向上も進みました。

バブル時代、ギャルメイク…時代背景が面白いですね!女性の社会進出とファッションの変化もリンクしているのは興味深いです。

次のページを読む ⇒

共働き世帯の増加、女性活躍推進法の施行、リモートワークの普及。現代女性が直面する課題と希望。多様な働き方と自分らしい生き方を実現するために。