鬼の起源と変遷:羅城門の鬼から現代の鬼まで、その姿と意味は?羅城門の鬼伝説:渡辺綱との激闘と鬼の現在

日本人の心に刻まれた鬼の多様な姿を紐解く!中国伝来から異形への恐れ、陰陽道の影響、そして羅城門に潜む詩歌を愛する鬼まで。時代と共に変遷し、疫病や災害、社会不安を象徴してきた鬼の伝説を、歴史、文化、文学を通して浮き彫りに。渡辺綱との激闘、腕を巡る物語など、鬼の多面的な魅力に迫ります。

羅城門の鬼伝説:文化と武勇の交錯

羅城門の鬼、その二面性とは?詩人?武将と激闘?

詩歌好きと、渡辺綱と戦う恐ろしい鬼。

平安京の羅城門は、鬼が出現する場所として恐れられ、様々な武勇伝や怪異譚の舞台となりました。

詩を愛する鬼や渡辺綱との激闘が語られています。

公開日:2024/09/08

✅ 平安京の正門であった羅城門は、現在は石碑のみで痕跡はなく、鬼や人間界の達人が登場する怪異譚の舞台として知られている。

✅ 文章博士・都良香や三位・源博雅、頼光四天王の一人・渡辺綱など、様々な人物が登場する逸話があり、それぞれ漢詩の応酬や琵琶の音色、鬼との戦いなど、羅城門を巡る物語が語られている。

✅ 羅城門は、度重なる倒壊と再建を経た後、改修されず荒廃し、現在は住宅地となっており、再建も困難な状況である。

さらに読む ⇒ 平安京の正門にまつわる多くの伝承出典/画像元: https://japanmystery.com/z_miyako/rakunan/rajomon.html羅城門を舞台とした様々な物語、興味深いですね。

詩を愛する鬼と、渡辺綱との激闘という対比も面白いです。

羅城門の持つ異質な雰囲気が伝わってきます。

平安京の正門である羅城門には、詩歌を愛する風流な鬼と、武将・渡辺綱と激戦を繰り広げた恐ろしい鬼という二つの異なる伝説が残されています。

羅城門は都の衰退とともに荒廃し、その不気味な雰囲気が鬼の伝説を生み出しました。

詩を詠む鬼は文化的な一面を見せ、菅原道真もその才能を認めました。

一方、渡辺綱と戦った鬼は巨大な体と鉄杖を持ち、人間を軽々と持ち上げる怪力と空を飛ぶ能力を持っていました。

羅城門を巡る様々な物語、興味深く拝聴しました。鬼が単なる悪者ではなく、文化的な側面も持っていたという点に、新たな発見がありました。

渡辺綱と鬼の激闘とその後

鬼はなぜ渡辺綱に腕を斬られ、復讐を誓った?

腕を斬られ、時を待って取り返すため。

渡辺綱と鬼の激闘は、歌舞伎や謡曲としても語り継がれています。

鬼は腕を切り落とされ、復讐を誓い逃走。

老婆に化けて腕を取り返す話も存在します。

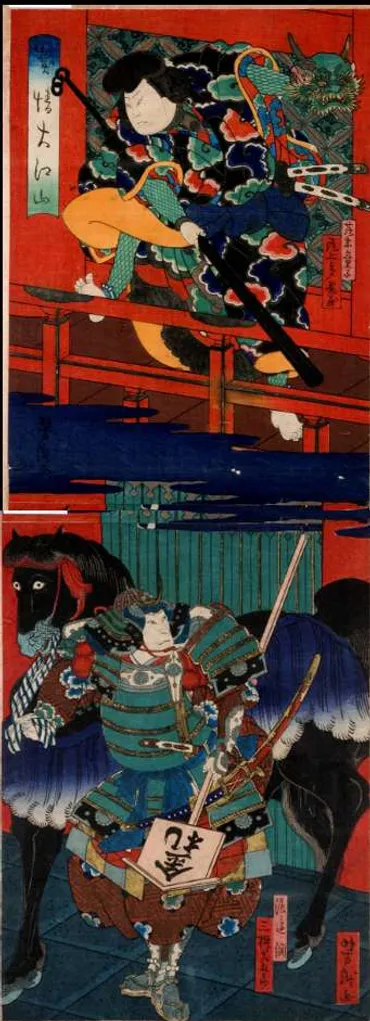

✅ 慶応3年に大阪角の芝居で上演された歌舞伎『けいせい大江山』の羅生門の場面を描いた錦絵で、渡辺綱と茨木童子の配役が記されている。

✅ 謡曲『羅生門』の要素を取り入れ、渡辺綱が金札を置く場面などが描かれている。

✅ 酒呑童子退治だけでなく、頼光四天王や保昌の活躍、市原野のだんまり、足柄山の山姥伝説など、周辺の伝説も描かれている。

さらに読む ⇒Art Research Center, Ritsumeikan University出典/画像元: https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/jl2016/2016/11/post-69.html渡辺綱と鬼の激闘の顛末は、様々な形で語り継がれているんですね。

鬼が腕を奪還する話など、物語としての面白さも感じられます。

渡辺綱との戦いでは、鬼は腕を斬り落とされ、復讐を誓って姿を消しました。

謡曲『羅城門』では、渡辺綱が羅城門に現れた鬼と対峙し、その腕を切り落とす様子が描かれています。

鬼は「時節を待ちて又取るべし」と捨て台詞を残し逃走します。

鎌倉時代の『平家物語』では、鬼が老婆に化けて綱の屋敷に現れ、隙を突いて腕を取り返したという顛末が語られます。

また、謡曲『茨木』では、鬼が酒呑童子の手下である茨木童子と同一視され、腕を取り返す様子が描かれています。

渡辺綱と鬼の物語は、時代を超えて語り継がれる魅力がありますね。鬼の執念深さや、復讐への思いが、物語をより一層ドラマチックにしています。

鬼伝説の背景と現代への影響

羅城門の鬼伝説は何を象徴?都の衰退?それとも...

都の衰退と無秩序を象徴。

羅城門の鬼伝説は、当時の社会不安を反映し、権威の低下、疫病、災害などが背景にありました。

鬼は多面的な存在として、現代にも影響を与えています。

✅ 羅城門の鬼は、平安京の羅城門に棲み、渡辺綱によって片腕を斬り落とされたとされる伝説の鬼である。

✅ 源頼光の酒宴で羅城門の鬼の話になり、渡辺綱が実際に羅城門へ行き鬼と対峙、片腕を斬り落とす。

✅ 鬼は酒呑童子の配下である茨木童子であるという説もあり、斬られた腕を取り返しに来るという展開も存在する。

さらに読む ⇒珍奇ノート出典/画像元: https://chinki-note.blogspot.com/2020/10/rasyoumon-no-oni.html羅城門の鬼伝説が、当時の社会情勢を反映しているという点が重要ですね。

現代においても、鬼のイメージが様々な形で表現されていることに納得です。

羅城門の鬼伝説の背景には、遣唐使廃止後の権威の低下や、疫病、飢饉、地震などの災害による社会の荒廃がありました。

羅城門が鬼の巣窟と化したことは、都の衰退と無秩序を象徴しています。

羅城門の鬼は、詩歌を理解し返歌する教養と、激しい風を起こし、空を飛ぶ能力、そして執念深さを持つなど、多面的な存在でした。

これらの要素が、羅城門の鬼を他の妖怪とは一線を画す存在にしています。

羅城門には現在、石碑が残るのみですが、そこに鬼が住んでいたという伝説は今も語り継がれています。

金棒を使う鬼の姿は江戸時代から一般的になりました。

羅城門の鬼の物語は、現代にも通じる普遍的なテーマを含んでいますね。鬼の持つ多面性や、社会的な背景に、非常に興味を惹かれました。

今回の記事を通して、鬼の歴史と文化的な意味、そして現代への影響について深く理解することができました。

鬼は単なる妖怪ではなく、社会の鏡ですね。

💡 鬼の概念は、中国から伝来し、日本で独自の発展を遂げ、人々の心に影響を与え続けてきました。

💡 平安時代には、鬼の姿が多様化し、社会の不安を反映した存在として恐れられました。羅城門の鬼伝説はその象徴です。

💡 渡辺綱との激闘など、様々な物語を通して、鬼の多面的な側面、そして現代への影響について考察しました。