鎌倉幕府の成立と武士社会:御恩と奉公とは?(武士、鎌倉幕府、御恩と奉公?)武士の台頭から鎌倉幕府の滅亡まで

鎌倉幕府を支えた「御恩と奉公」とは?土地と忠誠で結ばれた武士たちのwin-win関係を徹底解説!将軍は土地を与え(御恩)、武士は忠誠を尽くす(奉公)。頼朝のリーダーシップと武士団の結束、そしてその崩壊の要因を紐解きます。歴史の転換点となった、武士社会の深層に迫る!

御恩と奉公の仕組み:支えと役割

将軍と御家人の絆、鎌倉幕府を支えた関係とは?

御恩と奉公。土地と忠誠で結ばれた関係。

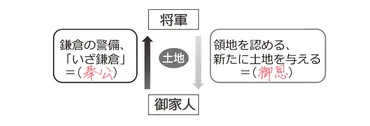

御恩と奉公の仕組みは、将軍と御家人の間に明確な役割分担を生み出し、武士社会を支えました。

ここでは、それぞれの役割と、その具体的な内容について見ていきましょう。

✅ 将軍は御家人に土地を与え、その土地を領地として認める「御恩」を与えた。

✅ 御家人は、御恩と引き換えに将軍のために働き、鎌倉が攻められた際には駆けつける義務があった「奉公」。

✅ 将軍と御家人は土地を仲立ちとして互いを支え合い、土地を守り、敵から守る関係にあった。

さらに読む ⇒勉強のわからないを5分で解決出典/画像元: https://www.try-it.jp/chapters-2878/lessons-2879/point-3/将軍が土地を与え、御家人がそれに応えて奉公する。

この単純な構造の中に、鎌倉幕府の安定と武士社会の基盤が築かれていたのだと分かりました。

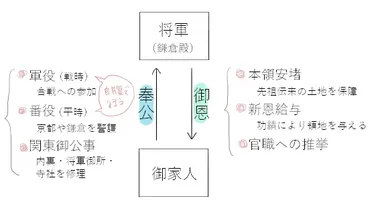

御恩とは、将軍が御家人に与えるもので、具体的には本領安堵(土地の安堵)や新恩給与(新たな土地の提供)が含まれました。

一方、奉公とは御家人が将軍に尽くすことで、戦争での軍役、京都や鎌倉の警護、建築や修理の手伝いなど、多様な役割がありました。

この制度は、武士が土地を守り、将軍に忠誠を誓う基盤となり、鎌倉幕府の安定に貢献しました。

御恩と奉公の関係は、武士階級の結束を強め、鎌倉幕府の軍事基盤を支えました。

御恩と奉公の具体的な内容について、非常に詳しく解説していただき、理解が深まりました。特に、軍役や警護などの役割分担が明確だったことが重要ですね。

変化する関係と幕府の揺らぎ

鎌倉幕府崩壊の遠因は?御恩と奉公の関係変化とは?

御恩と奉公のバランス崩壊、武士の忠誠心喪失。

しかし、時代の流れと共に、御恩と奉公の関係は徐々に変化し、幕府の基盤は揺らぎ始めました。

その変化と、それがもたらした影響について考察します。

✅ 鎌倉幕府の基盤となったのは、主君と家臣が相互に利益を与え合う「御恩と奉公」の関係であり、これは源頼朝が坂東武者たちを束ねるために考案されました。

✅ 源頼朝は、皇族の血筋、父の実力、カリスマ性により坂東武者たちの支持を集め、彼らの不満(待遇への不満や領土争いによる混乱)を解消するために「御恩と奉公」という新しい仕組みを作りました。

✅ 御恩(本領安堵、新恩給与)は将軍から御家人への褒美であり、奉公(軍役、京都大番役、鎌倉番役)は御家人が将軍に尽くす義務であり、両者の関係が鎌倉幕府を支えました。

さらに読む ⇒鎌倉時代の御恩と奉公の関係をわかりやすく解説楽しくわかりやすい!?歴史ブログ出典/画像元: https://rekisi-daisuki.com/entry/2022-03-07元寇後の論功行賞における不満や、土地の細分化、そして北条氏と御家人の対立など、様々な要因が重なり、関係性が変化していったことがよく分かりました。

しかし、御恩と奉公の関係は徐々に弱まりました。

特に元寇後の論功行賞で十分な土地が与えられなかったことなどがその要因です。

土地の細分化、蒙古襲来後の負担増、北条氏と御家人の対立などにより、鎌倉時代後期には揺らぎが顕著になりました。

この関係性の変化は、最終的に鎌倉幕府の崩壊につながる一因となりました。

御恩と奉公のバランスが崩れたことで、武士たちは幕府への忠誠心を失っていきました。

御恩と奉公の関係性が変化し、幕府の崩壊につながったという流れは、歴史のダイナミズムを感じさせますね。バランスが崩れることの危機を改めて考えさせられました。

御恩と奉公のその後:時代を超えて

鎌倉幕府を支えた御恩と奉公、結局どうなった?

幕府滅亡とともに役割を終えた。

御恩と奉公の概念は、鎌倉時代を通じて機能しましたが、その影響は後世にも見られました。

ここでは、その後の展開と、現代におけるその概念について触れていきます。

公開日:2025/08/26

✅ 鎌倉時代の御家人になるためには、将軍に名簿(後に交名注進)を提出し、挨拶に行く必要があった。

✅ 御家人には武士出身者だけでなく、大江広元のような文官出身者もおり、頼朝に仕えることで御家人となった。

✅ 鎌倉時代の御家人と江戸時代の旗本・御家人との違いや、主従契約の形態についても言及されている。

さらに読む ⇒ BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)出典/画像元: https://bushoojapan.com/jphistory/middle/2025/03/29/110732鎌倉幕府の滅亡後も、御恩と奉公の概念が影響を与え続けていたことに驚きました。

現代にも通じる点があるのかもしれませんね。

御恩と奉公の概念は、ヨーロッパの封建制度と比較されることもありますが、多段階的な主従関係という点で異なります。

鎌倉幕府の滅亡後、御恩と奉公は役割を終えましたが、その影響は後の時代にも見られました。

江戸時代には、旗本・御家人として、将軍に直接仕える武士を指す言葉として使用されましたが、その経済的な状況は変化しました。

御恩と奉公のシステムは、鎌倉幕府の時代を通じて機能しましたが、最終的には幕府の崩壊とともにその役割を終えました。

御恩と奉公の概念が、単なる歴史上の出来事ではなく、現代にも通じる普遍的な要素を含んでいるという視点は、とても興味深かったです。

本日の記事では、鎌倉幕府を支えた御恩と奉公について、その成り立ちから変化、そして現代への影響まで幅広くご紹介しました。

歴史を学ぶ上での良いヒントになりました。

💡 鎌倉幕府は、御恩と奉公の制度によって武士社会を統治し、安定を築いた。

💡 御恩と奉公の関係性の変化が、幕府の揺らぎと崩壊を招いた。

💡 御恩と奉公の概念は、現代にも通じる普遍的な要素を含んでいる。