『総力戦研究所の教訓:日本必敗を予測?開戦回避は可能だったのか?』総力戦研究所と日米開戦:シミュレーションが示した未来

戦後80年、日露戦争と大東亜戦争を振り返り、日本敗北の真相に迫る。秋山真之の戦略分析から、幻の「総力戦研究所」の悲劇的なシミュレーションまで。開戦回避の提言が無視された背景には何があったのか?現代の国家戦略にも通じる教訓とは?終戦記念日に、歴史の教訓を胸に、平和を願う。

「模擬内閣」の提言と無視、そして戦争の現実

開戦回避を提言した研究とは?結果は?

「日本必敗」結論、提言は黙殺。

第3章では、『模擬内閣』の提言と、それがどのように無視されたのかを検証します。

開戦回避の可能性についても考察します。

公開日:2024/09/08

✅ 総力戦研究所は、日米開戦を想定した机上演習を行い、開戦後の日本の敗北を予測する結果を導き出した。

✅ この研究結果は、当時の首相である近衛文麿や陸相の東条英機ら政府関係者に報告された。

✅ 東条英機は、研究結果を「机上の演習」としながらも、その内容の口外を禁じた。

さらに読む ⇒ホリショウのあれこれ文筆庫出典/画像元: https://hhrrggtt38518.hatenablog.com/entry/2024/09/09/061258開戦回避の提言が無視されたという事実は、非常に重く受け止めるべきですね。

歴史のifを考えると、胸が締め付けられます。

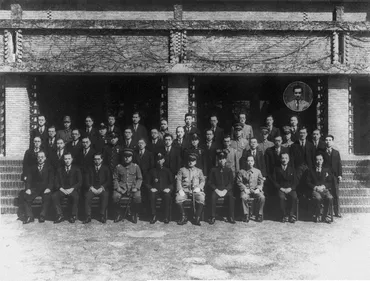

1941年夏、研究所は「模擬内閣」を組織し、日米開戦を想定したシミュレーションを行った。

佐々木直や三淵乾太郎らを含む「模擬内閣」は「日本必敗」という結論に至り、開戦回避を提言したが、東条英機陸相(後の首相)によって黙殺された。

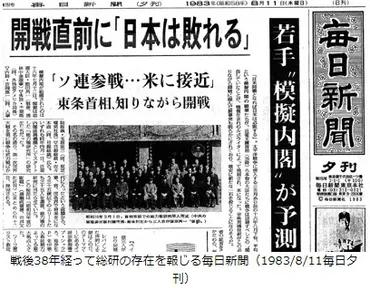

日米開戦後、東京大空襲やソ連の参戦など、シミュレーション通りの事態となり、総力戦研究所は1945年3月に廃止された。

シミュレーション結果を無視して開戦したことが、その後の日本の運命を大きく左右したんですね。歴史の教訓を学ぶことの大切さを痛感します。

飯村中将の教訓と東条英機の無視

対米開戦を戒めた飯村中将の教訓とは?

動と反動を考慮、短慮を戒めること。

第4章では、飯村中将の教訓と、東条英機の対応について解説します。

戦争におけるリーダーシップについて考えます。

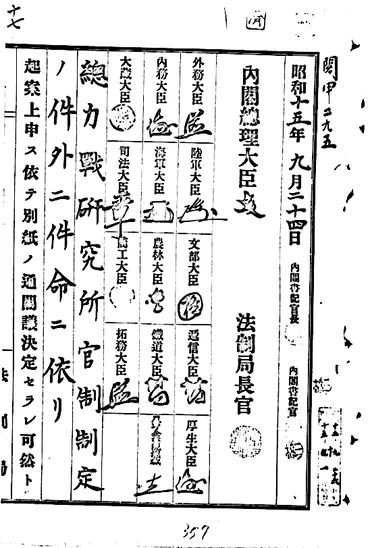

✅ 総力戦研究所は、1940年に開設された内閣総理大臣直轄の機関で、国家総力戦に関する調査研究と、各官庁・陸海軍・民間から選抜された若手エリートへの教育・訓練を目的とした。

✅ 本来の目的は、文官と軍人が国防と経済活動について議論し、統帥の調和と国力の増強を図ることにあった。

✅ 企画院第一部長の沼田多稼蔵の発案で、1945年に廃止されるまで、3期にわたり研究生を受け入れた。沼田は後に陸軍中将となり、戦犯容疑で収監された。

さらに読む ⇒Whole Asshole Catalogue by Gen-no-Suke出典/画像元: https://navymule9.sakura.ne.jp/national_institute_total_war.html飯村中将の提言が無視されたことは残念です。

現代にも通じる教訓であり、リーダーシップの重要性を改めて認識しました。

研究所所長の飯村元陸軍中将は、このシミュレーションの目的が、海軍軍縮問題に起因する対米開戦論に対する疑問と、長期戦の困難さを理解させるためであったと述懐。

行動に対する相手の反応を考慮する重要性、つまり「動と反動」の原則を考えることの重要性を説き、短慮を戒めた。

この提言が無視されたことは、大東亜戦争とその後の日本の歴史を顧みて、反省すべき点であると指摘している。

終戦記念日を前に、戦争の悲惨さ、人々の苦しみ、そして平和の尊さを改めて心に刻む必要性を説いている。

戦争の悲劇を繰り返さないために、歴史の教訓を活かすことが大切だと感じました。平和への願いを込めて、今後も歴史を学びたいです。

総力戦研究所の現代的意義

現代の「総力戦」とは?多岐にわたる分野とは?

経済、情報、サイバー、外交など多岐分野での競争。

第5章では、総力戦研究所の教訓を現代社会に活かす方法について考察します。

現代の国家戦略を考える上で、どのような示唆が得られるのでしょうか。

公開日:2025/07/11

✅ 委員会「戦後80年――『戦争をしない』を続けるために」の座談会で、日中・日英米の戦争における政策決定がどのように進んだのか、当時の経済状況との類似性などを議論した。

✅ 当時の政策決定者は、資源の乏しい日本が大陸での戦争を続けることの非合理性や、対米開戦による敗北のリスクを認識しながらも、希望的観測に基づき開戦に踏み切ったという分析が示された。

✅ 日清・日露戦争などの「成功体験」が、日米開戦においてマイナスに作用した可能性が指摘され、過去の戦争における合理的な判断の欠如や、情報評価の甘さが開戦につながった可能性が議論された。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250425/k00/00m/040/162000c総力戦研究所の教訓は、現代の様々な問題にも応用できるんですね。

現代の『総力戦』という言葉も、色々な意味があるのだと理解しました。

総力戦研究所は、国家のあらゆる資源を動員する体制の研究を目的とし、現代の国家戦略を考える上で多くの示唆を与えている。

現代の「総力戦」は、経済、情報、サイバー、外交、世論形成など多岐にわたる分野での競争を意味する。

総力戦研究所の教訓とアプローチは、今日の日本の課題解決に活かすことができる。

現代の国家戦略においても、過去の教訓を活かすことが重要だと再認識しました。情報戦や経済競争など、様々な分野で活かせる教訓がありそうです。

本日の記事では、総力戦研究所の教訓を通して、歴史から学ぶことの重要性を改めて感じました。

未来をより良くするために、過去の教訓を活かすことが大切ですね。

💡 総力戦研究所は、開戦前に日本必敗を予測していたが、開戦は回避されなかった。

💡 当時の指導者層は、合理的な判断を欠き、現実を直視しようとしなかった。

💡 現代の国家戦略を考える上で、総力戦研究所の教訓は大きな示唆を与えてくれる。