総力戦研究所とは?日本を破滅に導いた組織の真実とは?(戦前、開戦、シミュレーション?)開戦回避を提言した組織と、無視された提言

1940年、日本は日米開戦をシミュレーションし、゛国力上、日本必敗゛という結論に至った。内閣直轄の総力戦研究所は、軍事、経済、社会など多角的に分析。しかし、その警告は軍部に無視され、結果的に日本の敗戦を招いた。客観的データより精神論が優先された悲劇。未来を読み解く知性と、都合の悪い真実を直視する勇気。現代社会にも通じる教訓がそこにある。

無視された提言と現実的教訓

なぜ総力戦研究所の提言は受け入れられなかった?

精神論を重視し、机上の空論と一蹴された。

猪瀬直樹氏の著書『昭和16年夏の敗戦』では、総力戦研究所の活動と、開戦決定に至るまでの政治的背景が詳細に描かれています。

空気を読む風潮も言及されています。

✅ 猪瀬直樹著『昭和16年夏の敗戦』は、日米開戦直前の日本政府が「日本必敗」という予測を知りながらも開戦へと突き進んだ過程を、総力戦研究所のシミュレーションを中心に詳細に描いている。

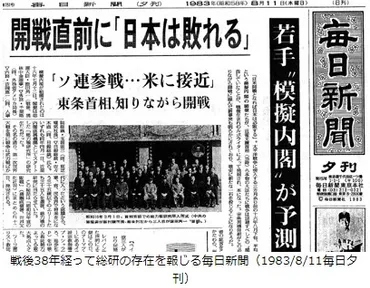

✅ 総力戦研究所は、政府直轄のシンクタンクであり、若きエリートたちが集まり、模擬内閣として米英相手の総力戦演習を実施。しかし、石油備蓄量などの情報収集の難しさから、現実とは異なる予測が生まれ、それが開戦の一因となった。

✅ 記事は、総力戦研究所の活動と、開戦決定に至るまでの政治的背景を解説し、現代社会における「空気を読む」風潮が当時と変わらないこと、そして歴史認識の歪みに警鐘を鳴らしている。

さらに読む ⇒ モニオの部屋出典/画像元: https://www.monionoheya.com/2021/05/cabinet-research-institute.html当時の政府・軍部の姿勢は、現代社会にも通じる問題点を含んでいるように感じます。

客観的なデータよりも精神論が優先されたというのは、非常に残念なことです。

しかし、総力戦研究所の提言は、当時の軍部指導者には受け入れられませんでした。

東条英機陸相は、研究所の報告を「机上の空論」として一蹴し、精神力による勝利を信じました。

この姿勢は、当時の政府・軍部の楽観的な姿勢と、客観的なデータよりも精神論を重視する傾向を象徴しています。

総力戦研究所の分析は、東京大空襲やソ連参戦など、実際の戦況がシミュレーションの通りに進んだことで、その正しさが証明されました。

総力戦研究所の提言が無視された背景には、様々な要因があったのですね。現代社会にも通じる教訓があるというお話、深く考えさせられます。

現代への教訓と未来への示唆

現代社会でも無視される真実とは?過去の教訓を活かせる?

権力に都合の悪い真実。国家戦略に活かせる。

委員会「戦後80年――『戦争をしない』を続けるために」の座談会では、過去の戦争における政策決定を検証し、現代との類似性が考察されました。

公開日:2025/07/11

✅ 委員会「戦後80年――『戦争をしない』を続けるために」の座談会では、日中・日英米の戦争における経済的要因と政策決定のプロセスを分析し、当時の国際社会と現代との類似性を考察した。

✅ 資源の乏しい日本が経済合理性を欠いたまま、日中戦争の長期化、そして南進と対米開戦へと突き進んだ背景には、資源問題への無理解や希望的観測があったと指摘されている。

✅ 日清・日露戦争での「成功体験」が、日米開戦という誤った判断につながった可能性も示唆されており、過去の戦争における政策決定の検証が重要視されている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250425/k00/00m/040/162000c過去の教訓を活かし、現代社会の課題解決に繋げることが重要だと感じます。

当時の状況を分析し、現代に活かせる教訓を見出すことは、非常に意義深いですね。

総力戦研究所の教訓は、現代社会にも通じます。

権力者にとって都合の悪い真実が無視される危険性は、現代社会にも存在します。

総力戦研究所が示した「総力戦」の概念は、現代の国家戦略を考える上で多くの示唆を与えてくれます。

経済、情報、サイバー、外交など、多岐にわたる分野での競争を意識し、過去の教訓を活かすことが重要です。

過去の教訓を活かすことの重要性を改めて感じました。現代社会にも通じる問題点が、過去の出来事から見えてくるのは興味深いです。

総力戦研究所の活動と、開戦に至るまでの過程を解説しました。

過去の教訓を活かし、未来を考えることが重要です。

💡 総力戦研究所は、日米開戦を多角的に分析し、開戦回避を提言しましたが、受け入れられませんでした。

💡 「模擬内閣」によるシミュレーションでは、長期戦による日本の敗北を予測していました。

💡 現代社会においても、過去の教訓を活かし、客観的なデータに基づいた判断をすることが重要です。