砂川闘争とは? 70年目の今、記憶を継承する人々の思いとは?70年目の砂川闘争:土地を守り、平和を願う人々の記録

1950年代、米軍基地拡張に反対した「砂川闘争」。先祖代々の土地を守るため、住民は国策に立ち向かい、座り込みやデモで抵抗。学生逮捕の「砂川事件」は、安保条約を巡る司法判断の象徴に。13年間の闘いの末、基地拡張は中止され、土地が返還された。今も癒えぬ傷跡と司法への疑念。平和を願い、未来へ語り継ぐ、その歴史的意義と教訓。

勝利と記憶の継承

砂川闘争、勝利の象徴とは?

ケヤキの木が未来へ伝える、平和への記憶。

砂川闘争は、単なる過去の出来事ではありません。

今も、闘った方々の想いは、次世代へと受け継がれています。

平和への願いは、今も生きています。

公開日:2023/05/03

✅ 1950~70年代の砂川闘争で父が闘った坂田和子さんが、憲法の平和主義や司法のあり方を問いかける活動を続けている。

✅ 砂川事件の現場を訪れ、父が闘った土地の広さや住民の暮らしに思いを馳せ、国家賠償訴訟の原告として訴訟に関わっている。

✅ 砂川事件の最高裁判決を巡る疑惑が浮上し、事件によって人生を大きく変えられた経験から、現代社会に教訓を生かそうとしている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230501/k00/00m/040/233000c土地が返還され、平和の象徴であるケヤキの木が植えられたことは、素晴らしいですね。

過去の教訓を活かし、未来へと繋げたいですね。

砂川闘争は、単なる反対運動に留まらず、住民たちの結束を強め、その後の地域の発展の基盤となった。

1968年、粘り強い闘いの結果、米軍は拡張計画を中止し、基地内の土地が住民に返還された。

その土地に植えられたケヤキの木は、今も住民によって大切に守られ、闘争の記憶を未来へと伝えるシンボルとなっている。

砂川闘争に参加した人々は、今もその歴史を語り継ぎ、平和を守る責任を次世代に伝えている。

素晴らしいですね。過去の出来事を風化させず、未来へと繋げる活動は、教育者として、非常に感銘を受けます。

新たな争点:司法の公正さへの疑問

砂川事件、最高裁長官の疑惑!司法の公正さは?

裁判の公平性への疑念、未だ解決せず。

近年、砂川事件に関する新たな資料が発見され、司法のあり方が問われています。

当時の裁判の裏側を、多角的に考察する動きが出ています。

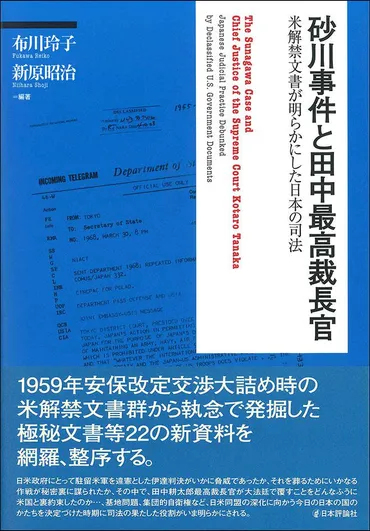

✅ 本書は、砂川事件と田中最高裁長官に関する米解禁文書や日本政府開示外交文書など、22の新資料を基に、当時の司法の裏側を考察しています。

✅ 1959年の安保改定交渉大詰め時に出された伊達判決が日米政府に与えた衝撃や、田中最高裁長官が関与したとされる裏交渉について、詳細な資料に基づき分析しています。

✅ 書籍には、資料編と論説編があり、砂川事件や伊達判決に関する様々な視点からの考察が収録され、複数の新聞や雑誌で書評が掲載されています。

さらに読む ⇒日本評論社出典/画像元: https://www.nippyo.co.jp/shop/book/6360.html最高裁長官の関与疑惑は、司法の公正さに対する信頼を揺るがす問題です。

真相解明に向けて、更なる調査が必要になるかもしれません。

しかし、砂川闘争の傷跡は、今も完全に癒えたわけではない。

砂川事件に関する損害賠償請求訴訟では、最高裁長官が米側と面会していた事実が明らかになり、裁判の公平性に対する疑念が浮上した。

東京地裁はこの問題を退けたが、米国国立公文書館で発見された文書から、長官の発言が示唆されており、原告側は不信感を抱いている。

この問題は、司法の公正さや独立性を揺るがすものであり、最高裁は、自らの規範に基づき、正面から向き合うべき課題となっている。

これは非常に重要な問題提起ですね。司法の公正さは、社会の根幹を支えるものですから、徹底的な検証が求められますね。

砂川闘争は、過去の出来事ではなく、現代社会にも通じる教訓を私たちに与えてくれます。

平和への願いを胸に、未来へと繋げていきましょう。

💡 砂川闘争は、土地を守るために始まった住民たちの粘り強い抵抗運動でした。

💡 最高裁の判断は、司法の役割と政治の関係に、大きな影響を与えました。

💡 闘争の記憶は、平和を願う人々の活動を通して、未来へと受け継がれています。