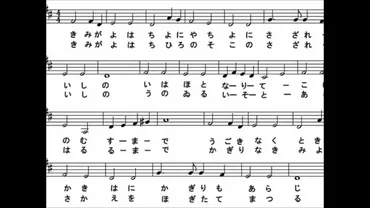

君が代ってどんな歌?歌詞の意味や歴史、作曲秘話まで徹底解説!国歌「君が代」の奥深い世界

日本の国歌「君が代」は、32文字に込められた深い願い。永遠の繁栄と平和を希求し、歴史の中で形を変えながら、日本の精神性を象徴してきた。その歌詞に秘められた意味、制定の背景、そして世界各国の国歌との比較から、日本の文化と価値観を読み解く。時の流れ、成長、平和への願い…「君が代」は、単なる国歌以上の存在。

時代を越えて歌い継がれる歌詞の解釈

「君が代」の歌詞、元々はどんな意味合いだった?

君主の長寿を願う歌から始まった。

歌詞の意味について、時代を超えてどのように解釈されてきたのかを見ていきましょう。

祝歌として歌われた時代から、国歌として制定されるまでの変化を追います。

公開日:2022/09/29

✅ 「君が代」の歌詞は、元々は平安時代の和歌であり、作者は不明であること、そして、賀歌として使われていたことが述べられています。

✅ 幕末の開国に伴い、国歌が必要となり、歌詞に新たな曲がつけられ、その後、ドイツ人音楽家によって編曲されたこと、さらに1999年に法律で正式な国歌と定められたことが解説されています。

✅ 歌詞の意味や現代語訳、歴史的背景、そして「君が代」が祝いの歌として用いられてきたことなどが説明されています。

さらに読む ⇒ジャパノート -日本の文化と伝統を伝えるブログ-出典/画像元: https://idea1616.com/kimigayo/「君」の解釈が時代によって変化してきたというのは、興味深いですね。

単に君主を指すだけでなく、敬愛する人全体を指すという解釈は、歌詞に深みを与えますね。

「君が代」の歌詞は、当初「わが君」という表現で君主の長寿を願う歌として広まり、やがて「君が代」へと変化し、宴会や歌舞の後に歌われるようになりました。

江戸時代には隆達節などに取り入れられ、広く一般に親しまれるようになります。

「君」は敬愛する人や大切な人を指す広い意味合いで使われてきました。

近代においては、1893年に文部省が小学校向けに「君が代」を掲載し、全国で歌われるようになり、法的に国歌として制定されたのは1999年の「国旗及び国歌に関する法律」によってです。

歌詞は、単に君主の長寿だけでなく、国全体の安定と未来への期待を込め、時間の流れ、成長、そして平和への願いを表現しています。

「君が代」の歌詞が、単なる君主への賛歌ではなく、平和への願いを込めているというのは、素晴らしいですね。時代を超えて歌い継がれる理由がよく分かります。

世界の国歌に見る多様な歴史と文化

各国の国歌、一体どんな歴史や想いが込められてるの?

国の歴史、文化、国民の願いが凝縮されています。

世界の国歌にも目を向けてみましょう。

それぞれの国の文化や歴史を反映した国歌の多様性から、日本の「君が代」を改めて見つめ直します。

✅ イギリス国歌「God Save the Queen」の歌詞とその日本語訳が示されている。

✅ ソプラノ歌手の新藤昌子、指揮者の菅沼暢夫、ピアノ奏者の鼓緒太と竹谷琴茄、東京ニューシティー管弦楽団等が演奏に参加している。

✅ 2021年1月6日に稲城市立iプラザホールにて収録され、プロデューサーや録音・撮影・編集スタッフの情報、主催者、協賛企業も記載されている。

さらに読む ⇒特定非営利活動法人 世界の国旗・国歌研究協会出典/画像元: https://kokkiken.or.jp/archives/647各国の国歌に、その国の歴史や文化が色濃く反映されているのは興味深いですね。

それぞれの国歌が、国民の思いを表現しているという点も印象的です。

世界各国の国歌は、それぞれの国の歴史や文化を色濃く反映しており、その誕生背景も多岐にわたります。

「星条旗よ永遠なれ」は米英戦争、「ラ・マルセイエーズ」はフランス革命の理念を表現しています。

イギリスの国歌は王室への賛歌、ドイツの国歌は東西ドイツ分断と統一を歌い上げています。

イタリアの国歌は統一運動を、スペインの国歌はフラメンコの影響を、その他にも、それぞれの国歌が独自の歴史的背景や国民の思いを表現しています。

他国の国歌と比較することで、日本の「君が代」の独自性や、それが持つ意味をより深く理解できそうですね。色々な国の国歌を聴いてみたくなりました。

君が代と日本の文化

「君が代」は何を象徴?日本文化理解の鍵とは?

日本の自然観と平和への願いを象徴。

最後に、「君が代」と日本の文化の関係性について考察します。

和歌の世界から国歌へと至った背景、そして日本人の価値観との繋がりを明らかにします。

公開日:2025/03/17

✅ 古今和歌集は、日本初の勅撰和歌集であり、醍醐天皇の勅命によって平安時代前期に編纂されました。約1100首の和歌が収められ、歌を内容ごとに分類する「部立て」や「たをやめぶり」と呼ばれる優美で理知的な歌風が特徴です。

✅ 君が代の原歌は古今和歌集に収録されており、作者は不明とされています。この記事では、君が代の歌詞がどのように古今和歌集に記されているのか、その原歌の意味や歴史的背景を解説しています。

✅ この記事を読むことで、古今和歌集の成立背景や特徴、君が代の原歌の意味、作者が「読人知らず」とされる理由、そして和歌から国歌へと至る歴史を理解することができます。

さらに読む ⇒楽律研究室出典/画像元: https://notecrux.com/kokin-wakashu/「君が代」が、日本の自然観や文化的価値観を反映しているというのは、とても興味深いですね。

歌詞に込められたメッセージを、より深く理解できますね。

「君が代」は、日本の国歌として、天皇の神聖性と国民への浸透を促し、歌詞には政治的な議論も存在します。

しかし、この国歌は、単なる国を象徴するものではなく、日本文化を深く理解するための鍵となります。

「君が代」が表現する自然の力、時間の流れ、成長、そして平和への願いは、日本人の自然観や文化的価値観を反映しています。

「君が代」が日本文化を理解するための鍵になるというのは、面白い視点ですね。これからは、歌詞をただ歌うだけでなく、込められた意味を考えながら聴いてみたいです。

本日は、国歌「君が代」について、様々な角度から掘り下げてきました。

歌詞の意味、歴史的背景、そしてその文化的意義について、理解を深めることができたと思います。

ありがとうございました。

💡 「君が代」は、平安時代の和歌を基とし、時代の変化の中で意味合いを変えながら、日本の国歌として定着しました。

💡 作曲の経緯には諸説ありますが、日本の歴史の中で多くの人々が関わり、現在の形になりました。

💡 「君が代」は、日本の文化や価値観を反映した象徴であり、その歌詞は、平和への願いを表現しています。