君が代ってどんな歌?歌詞の意味や歴史、作曲秘話まで徹底解説!国歌「君が代」の奥深い世界

日本の国歌「君が代」は、32文字に込められた深い願い。永遠の繁栄と平和を希求し、歴史の中で形を変えながら、日本の精神性を象徴してきた。その歌詞に秘められた意味、制定の背景、そして世界各国の国歌との比較から、日本の文化と価値観を読み解く。時の流れ、成長、平和への願い…「君が代」は、単なる国歌以上の存在。

💡 「君が代」の歌詞は、日本の永続的な繁栄と平和を願う短い歌であり、その意味は時代とともに変化してきました。

💡 国歌制定までの道のりは、さまざまな人物の関わりと複数の説があり、その真相は未だ謎に包まれています。

💡 世界各国の国歌は、それぞれの国の歴史や文化を反映しており、「君が代」もまた、日本の文化を深く理解するための鍵となります。

それでは、本日は日本の国歌「君が代」について、様々な角度から掘り下げていきましょう。

歌詞の意味、歴史的背景、そして作曲の過程まで、詳しくご紹介していきます。

悠久の調べ、君が代の誕生

国歌「君が代」に込められた願いとは?

国の繁栄と平和の永続を願う歌。

まずは、国歌「君が代」の歌詞のルーツを探ってみましょう。

その歌詞は、平安時代の和歌が原型となっています。

この歌がどのようにして国歌となったのか、その歴史を紐解きます。

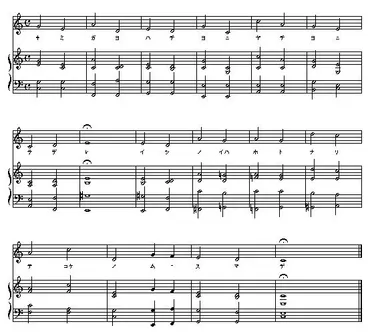

✅ 国歌「君が代」は、もともと平安時代の和歌が原型であり、明治時代にドイツ人音楽家によって編曲され現在の形になった。

✅ 国歌に登場する「さざれ石」は、細かく小さな石を意味し、「さざれ石の巌となりて」は、小さな石が集まって大きな岩になる様子を表している。

✅ さざれ石は島根県出雲大社境内にあり、小さな石が合体した珍しい姿を見ることができる。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/2ab0d675175e0cb1ab5d6137222691bbfd19ba5b「さざれ石」のくだりは、小さなものが集まって大きなものになる様子を表しており、時間の経過と成長を象徴しているように感じました。

自然の中に込められた深いメッセージですね。

日本の国歌「君が代」は、平安時代の歌集『古今和歌集』に収められた賀歌を基にしています。

その歌詞は、国の永続的な繁栄と平和を願うもので、わずか32文字の中に深い意味が込められています。

元々は天皇や貴族を祝福する歌として用いられていましたが、明治時代に国歌として制定され、その解釈は時代と共に変化してきました。

「君が代」の歌詞は、「千代に八千代に」という永遠の継続を願い、「さざれ石の巌となりて苔のむすまで」という比喩を用いて、時間と努力による成長、自然との調和、平和の持続を表現しています。

なるほど、平安時代の和歌がルーツというのは興味深いですね。単なる国歌としてだけでなく、和歌としての美しさも感じられるのは、その長い歴史ゆえでしょうか。

謎に包まれた作曲と国歌制定の経緯

最初の「君が代」作曲者は? 誰が依頼したの?

フェントン。大山巌らが依頼。

次に、国歌「君が代」がどのようにして制定されたのか、その経緯を詳しく見ていきましょう。

作曲者に関する様々な説や、国歌制定に関わった人々のドラマに迫ります。

✅ 1893年から事実上国歌として扱われてきた「君が代」は、1999年に法律で正式に国歌として制定され、その旋律は雅楽旋法に基づいているものの、西洋の調性音楽による和声付けが施されている。

✅ 「君が代」の歌詞は、905年編纂の「古今和歌集」の巻頭歌を基にしており、明治時代の作曲時に天皇を指すものと解釈されたが、1999年の法制化により日本国家と国民の象徴と規定された。

✅ 「君が代」の歌詞「君が代は」は明治時代の作曲以前から存在しており、1228年の写本や1448年版の「和漢朗詠集」にも確認できる。

さらに読む ⇒君が代について出典/画像元: http://pietro.music.coocan.jp/storia/kimigayo.html作曲の経緯には、様々な説があるんですね。

真相は定かではないという部分に、歴史の面白さを感じます。

資料によって解釈が変わるのも興味深いです。

明治初期、国歌制定の必要性が高まり、様々な人物が関わりました。

有力な説では、薩摩出身の軍楽伝習生が大山巌らの選定した古歌「君が代」を、英国軍楽隊長フェントンに作曲を依頼しました。

この「初代君が代」は明治3年に演奏されましたが、この経緯には証言の食い違いがあり、真相は定かではありません。

別の説では、原田宗助が英国王子来日時の接遇係として、川村純義から国歌制作を一任され、乙骨太郎乙との協議やフェントンとのやり取りを経て、国歌作成を主導したとされています。

現在の「君が代」は、1880年に林広守が旋律を、エッケルトが四声体に編曲し完成しました。

フェントンや林広守、エッケルトなど、色々な人が関わっているんですね。それぞれの役割や苦労を想像すると、さらに興味が湧いてきます。

次のページを読む ⇒

日本の国歌「君が代」の奥深い世界へ。歌詞の変遷、歴史的背景、そして込められた平和への願い。日本文化を読み解く鍵となる。