氷と日本の歴史!平安貴族から現代のかき氷文化まで、日本の氷の歴史を紐解く?かき氷、氷室、製氷技術…日本の氷文化の歴史

平安貴族を魅了した夏の贅沢、氷。貴重な氷を求めた人々の歴史を紐解きます。清少納言が愛した削り氷から、明治維新後の氷ブームまで。かき氷の起源と、人々の知恵と工夫が生み出した多様な文化を解説。今も続く「かき氷の日」や地域振興の動きまで、かき氷の魅力を存分に味わえる情報が満載!

平安貴族の食生活と儀式

平安貴族の食生活、特徴は?

儀式と結びついた高級品と、独自の食習慣。

3つ目のテーマは、平安貴族の食生活と儀式です。

和菓子のルーツや、当時の食文化についてご紹介します。

✅ 和菓子のルーツは古く、平安時代に唐菓子や椿餅、かき氷などが存在した。儀式に用いられた食べ物がルーツの和菓子もあり、花びら餅はその代表例である。

✅ 江戸時代には砂糖が安定供給されるようになり、茶の湯文化の発展と共に和菓子が進化。京都・金沢・松江の日本三大菓子処を中心に、職人たちが雅な和菓子を競って作った。

✅ 和菓子は材料や製法の変化、地域性を取り入れながら多様化し、現在でも様々な種類が親しまれている。

さらに読む ⇒ Sweeten the future出典/画像元: https://www.kanro.co.jp/sweeten/detail/id=3511平安時代の食文化は、現代とはまた違った趣がありますね。

儀式と結びついた食文化というのも興味深いです。

平安時代の食文化は、現代とは異なり、貴族たちの間で特別な儀式や食習慣が育まれました。

『枕草子』や『源氏物語』には、上級貴族向けの高級品から、日々の食生活に関する記述まで、様々な食に関する情報が記されています。

夏には水飯が食べられ、蹴鞠の会では椿餅が振る舞われました。

また、贈り物としても用いられた唐菓子や、正月の終わりに食べられた若菜の羹など、儀式と結びついた食文化が特徴的でした。

庶民は氷の代わりに、鏡餅を凍らせて乾燥させた「氷餅(凍み餅)」を食べることで、健康を願いました。

当時の食生活と儀式の関係性が、歴史の深さを感じさせますね。参考文献なども知りたいです。

氷の普及と近代かき氷の誕生

日本初のかき氷屋を開業したのは誰?どんな商品を提供した?

中川嘉兵衛。かき氷、シャーベット風アイス。

4つ目は、氷の普及と近代かき氷の誕生です。

明治時代に活躍した中川嘉兵衛の功績に迫ります。

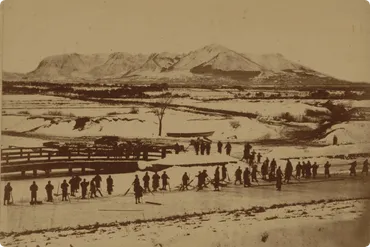

✅ 中川嘉兵衛は、明治時代に氷の国産化を目指し、アメリカから輸入されていた高価なボストン氷に対抗するため、北海道で天然氷の採氷と販売事業を開始しました。

✅ 嘉兵衛は7度目の挑戦で天然氷の京浜地区への輸送・販売に成功し、品質と価格でボストン氷を凌駕し、庶民の間で氷ブームを巻き起こしました。

✅ 嘉兵衛は、氷の製造販売だけでなく、牛肉や牛乳の普及にも貢献し、近代日本の食文化の発展に貢献しました。

さらに読む ⇒株式会社ニチレイ出典/画像元: https://www.nichirei.co.jp/koras/ice_history/001.html中川嘉兵衛さんの努力によって、氷が庶民の手に届くようになったのですね。

近代日本の食文化の発展にも大きく貢献したとは、素晴らしいです。

江戸時代には、加賀藩が将軍家へ雪氷を献上する風習がありましたが、庶民にとっては氷は高嶺の花でした。

明治維新後、実業家の中川嘉兵衛が国産氷の製造に成功し、氷ブームが到来します。

彼は、横浜に日本初のかき氷屋「氷水屋」を開業し、大勢の人々を魅了しました。

また、北海道での採氷事業にも取り組み、「箱館氷」を販売し成功を収めました。

このお店では日本初のアイスクリームもシャーベット風に販売されました。

安価な氷の普及により、かき氷店が次々と登場し、現代のかき氷文化の基盤が築かれました。

中川嘉兵衛さんのような、革新的な人物がいたからこそ、今のかき氷文化があるんですね!

現代のかき氷文化と未来への展望

かき氷のルーツと、現代での役割は?

平安時代の削り氷から、生活に彩りを。

最後は、現代のかき氷文化と未来への展望です。

現在のかき氷イベントについてご紹介します。

公開日:2016/05/07

✅ 奈良県の氷室神社で、全国のカキ氷有名店が集まるイベント「ひむろしらゆき祭」が開催された。

✅ 氷を祀る神社での開催であり、様々なカキ氷が提供され、一部は前売り券が必要だが、当日券でも楽しめる。

✅ イベントでは美味しいカキ氷が堪能でき、カキ氷作り体験やオリジナル商品の販売も行われている。

さらに読む ⇒ロケットニュース24出典/画像元: https://rocketnews24.com/2016/05/07/745566/奈良の「ひむろしらゆき祭」のようなイベントは、かき氷文化を盛り上げるだけでなく、地域活性化にも繋がっていて素晴らしいですね。

現在では、奈良で開催される「ひむろしらゆき祭」のように、かき氷を通じた地域振興も行われています。

この祭では、奈良時代に平城宮へ氷を運んだ故事にちなんだ「純氷道中」も行われ、多くの人々を楽しませています。

かき氷は、7月25日の「かき氷の日」にちなみ、その起源を平安時代の削り氷に遡り、現在に至るまで人々の情熱が注がれてきた文化です。

かき氷は、現代においても、人々の生活に彩りを与え続けています。

かき氷の歴史は奥深く、現代でも様々な形で愛されているんですね!

本日は、日本の氷の歴史についてご紹介しました。

平安時代の貴族から現代のかき氷文化まで、大変興味深い内容でしたね!。

💡 平安時代から現代に至るまで、日本の氷文化がどのように発展してきたのかを解説しました。

💡 氷室や氷室神社の歴史、そして中川嘉兵衛のような人物の功績についてご紹介しました。

💡 現代のかき氷イベントや、未来への展望について触れ、かき氷文化の魅力を改めて感じました。