大坂の陣とは?豊臣家滅亡への道、真田幸村の活躍と家康の思惑を徹底解説?大坂の陣:豊臣家を滅亡に追いやった戦いの全貌

天下統一を揺るがす最後の戦い、大坂の陣!徳川家康は豊臣秀頼を亡き者にしようと、様々な策略を巡らす。真田幸村の活躍、大坂冬の陣、そして破滅への序章となった和睦。秀頼の運命、家康の真意、そして新たな解釈とは?歴史の謎が今、解き明かされる!

和睦交渉の裏側と、破綻への道

和睦で豊臣家はどう弱体化した?破綻への序章とは?

二の丸等の破棄と防御力低下。夏の陣へと繋がった。

和睦交渉は、表向きは穏便に進められましたが、その裏では豊臣家の弱体化が図られました。

そして、夏の陣へと繋がっていきます。

✅ 徳川家康と豊臣家の和議交渉が行われ、双方の女性が交渉役に任命された。豊臣側は二の丸、三の丸、外堀の破却を条件に、徳川側は秀頼の安全と本領安堵を約束し和議が成立した。

✅ 家康は和議を利用して大阪城の堀を全て埋め立て、城の防御力を奪い、野戦に持ち込もうとした。和議成立後も大坂城では牢人たちの問題が発生し、家康はそれを口実に再度開戦を迫った。

✅ 家康の無理難題に対し、豊臣方が応じなかったため、わずか4ヶ月で和議は破棄され、両者は再び戦うことになった。

さらに読む ⇒坂の上のサインボード出典/画像元: https://signboard.exblog.jp/30523926/和睦の裏で、家康が着々と大坂城の防御力を奪っていたというのは、狡猾ですね。

豊臣家はまさに、罠にはめられたという感じでしょうか。

冬の陣後、豊臣家と徳川家の間で和睦交渉が行われます。

交渉役は、豊臣方からは常高院、徳川方からは本多正純と阿茶局が務め、京極忠高の陣で行われました。

最終的に豊臣家は、大坂城の本丸を残し、二の丸、三の丸の堀を埋めること、織田有楽、大野治長が人質を出すことなどを条件に和睦に応じました。

しかし、この和睦は、豊臣家の防御能力を著しく低下させるものでした。

さらに、和睦成立後も、大坂城の惣構の破却や堀の埋め立てが進められ、豊臣家の戦闘継続の意志を削ぐための措置が取られました。

一方では、片桐且元が徳川家康に歩み寄り、豊臣家内部での不信感を招いたことも、両者の関係を悪化させる要因となりました。

結果として、この和睦は、大坂夏の陣へと繋がる、破綻への序章となりました。

和睦が破綻するまでの流れは、まるでサスペンスドラマを見ているようです。歴史の教科書だけでは分からない駆け引きが見えてきますね。

夏の陣、そして豊臣家の終焉

大坂夏の陣の真実!秀頼はどうなった?家康の思惑は?

秀頼は討たれるはずがなかった。国替えが目的。

夏の陣では、豊臣家は滅亡し、徳川家による天下泰平の世が始まりました。

しかし、現代の研究では新たな視点も生まれています。

公開日:2023/07/24

✅ 大河ドラマ「どうする家康」36話では、於愛の最期が描かれ、お市の方を演じた北川景子さんが淀君として再登場するというサプライズがあった。

✅ 江戸幕府を開いた徳川家康が築いた江戸城の歴史や見どころを解説し、その規模や美しさから日本の城の集大成と評している。

✅ 小田原征伐における北条氏が圧倒的に不利な状況下で豊臣秀吉と徹底抗戦を選んだ理由や、本能寺の変における徳川家康黒幕説など、徳川家康に関連する歴史的な出来事を解説している。

さらに読む ⇒【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト出典/画像元: https://sengokubanashi.net/history/osakanojin/秀頼の最期については、様々な説があるんですね。

歴史は、常に新しい視点によって塗り替えられていくものだと改めて感じました。

1615年(元和元年)、大坂夏の陣が再開。

大坂城の堀が埋められ、防御能力を失った豊臣家は、徳川軍の前に敗北を喫します。

従来の解釈では秀頼と淀殿は自害したとされていましたが、史料の分析からは、家康は秀頼を討つ意思はなく、牢人の追放と秀頼の国替えを目的としていたという新説も存在します。

家康は諸大名に対して「大坂国替」のための動員を指示していましたが、豊臣方には攻撃と解釈され、戦闘態勢に入ってしまいました。

秀頼の助命嘆願を受け、家康は息子の秀忠に判断を委ねましたが、秀忠は将来の禍根を断つためにこれを拒否しました。

豊臣家は滅亡し、徳川家による約260年間の天下泰平の世が始まりました。

私が知っている大坂の陣とは、少し違う解釈もあって、とても興味深いです。歴史って面白い!

大坂の陣、現代の研究と新たな視点

豊臣家も合意?大坂冬の陣の埋め立て、新説の内容は?

豊臣家も合意の上、二の丸が埋め立てられた。

大坂の陣に関する現代の研究では、新たな史料の発見や、従来の解釈の見直しが行われています。

今もなお、研究が進んでいます。

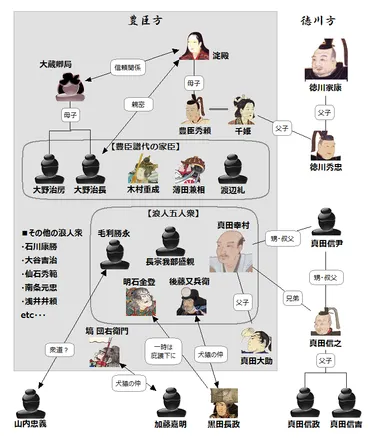

✅ 記事は大坂の陣の参加者30名を、豊臣陣営と徳川陣営に分け、それぞれの構成員を詳細に解説しています。

✅ 豊臣陣営は豊臣秀頼とその首脳陣、譜代家臣、浪人衆で構成され、淀殿や大野治長などの重要人物に焦点を当てています。

✅ 記事では、徳川家康と豊臣家の対立、和睦交渉の過程、そして大坂夏の陣での豊臣方の滅亡までを描いています。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/530大坂の陣について、まだ解明されていない部分があるというのは、歴史の奥深さを感じます。

これからも研究が進んでいくのが楽しみです。

大坂の陣に関する現代の研究では、新たな視点が生まれています。

例えば、大坂冬の陣後の二の丸の埋め立ては、従来の解釈とは異なり、豊臣家も合意の上で行われたという新説があります。

また、家康が秀頼を滅ぼすことを最終的な目的としていたのかどうかについても、再検討の余地があると考えられています。

これらの新説は、当時の史料を詳細に分析することで得られたものであり、大坂の陣に対する理解を深める上で重要な示唆を与えています。

大坂の陣は、日本の歴史における大きな転換点であり、その真相は今も研究され続けています。

歴史は、常に変化していくものなんですね。新しい視点を知ることができて、とても勉強になりました。

本日は大坂の陣について、様々な角度からご紹介しました。

歴史は奥深く、これからも研究を進めていきたいですね。

💡 大坂の陣は、豊臣家と徳川家の対立から起こり、二度の戦い(冬の陣、夏の陣)を経て豊臣家が滅亡した。

💡 真田幸村の活躍など、様々なドラマが繰り広げられたが、最終的には徳川家康が勝利し、江戸幕府が開かれた。

💡 大坂の陣は、その後の日本の歴史に大きな影響を与え、現代でも様々な研究が行われている。