坪内逍遥、小説、演劇、シェイクスピア…文学の道を切り開いた文豪の生涯とは?日本の演劇、近代文学に貢献した坪内逍遥の足跡

日本の近代文学を切り拓いた坪内逍遥。幼少期から演劇に親しみ、西洋文学と出会い、小説の写実主義を提唱。代表作『小説神髄』で文学に革命を起こし、日本の文豪たちに影響を与えた。生涯をかけて取り組んだシェイクスピア全訳は、日本の演劇界に新たな風を吹き込んだ。早稲田大学に設立された演劇博物館「エンパク」には、彼の情熱が今も息づいている。逍遥の足跡を辿り、演劇と文学への深い造詣を感じよう。

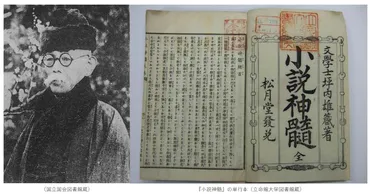

小説神髄と文芸革新への挑戦

逍遥が目指した小説の方向性は?写実主義? それとも...

写実主義を提唱。人間「ありのまゝ」描写!

小説家としても活躍した坪内逍遥。

彼の文芸革新への挑戦と、代表作について見ていきましょう。

✅ 坪内逍遥は、著書『小説神髄』で写実主義を提唱し、日本文学に大きな影響を与えた。娯楽と見なされていた文学の地位向上にも貢献した。

✅ 『小説神髄』では、主人公の設置や世態風俗の写実的描写の重要性を説いたが、逍遥自身は小説執筆を断念した。

✅ 逍遥の文学理論は、二葉亭四迷らに衝撃を与え、言文一致体小説『浮雲』や自然主義文学へとつながるなど、近代文学発展の基盤となった。

さらに読む ⇒輝き実現に向けて出典/画像元: http://kagayaki56.blogspot.com/2018/02/1161-6-50.html小説神髄での写実主義の提唱は、日本の近代文学に大きな影響を与えたのですね。

二葉亭四迷らへの影響も興味深いです。

代表作も読んでみたいです。

逍遥は、小説を芸術として高めることを目指し、写実主義を提唱しました。

著書『小説神髄』は、江戸戯作の勧善懲悪的な表現を批判し、人間描写には「ありのまゝを模写する」姿勢が必要であると説きました。

この作品は、二葉亭四迷をはじめとする多くの作家に影響を与え、日本の近代文学の発展に大きく貢献しました。

代表作には『一読三歎当世書生気質』などがあります。

小説神髄、初めて聞きました。文学の地位向上に貢献したという点も素晴らしいですね。今度ぜひ読んでみたいと思います。

シェイクスピアとの出会いと翻訳への情熱

逍遥、シェイクスピア全作品を翻訳!代表作は?

ロミオとジュリエット、ハムレット、ベニスの商人など。

英語学校での出会いをきっかけに、シェイクスピアに傾倒した坪内逍遥。

翻訳家としての顔にも迫ります。

✅ シェイクスピア全集の翻訳を28年かけて完結させた翻訳家、松岡和子氏が、シェイクスピアが生きた時代の背景と、翻訳を通して得た発見について語る。

✅ シェイクスピアが生きた時代は、新しい言葉が生まれ、活版印刷によって言葉が広まり、科学や文化的な知識が拡大した時代であり、シェイクスピアは初期近代英語で戯曲を書き、多くの新造語を生み出した。

✅ 松岡氏は、シェイクスピアの初期の作品である言葉遊びの多い戯曲の翻訳を通して、シェイクスピアの台詞が「意」「韻」「リズム」の三位一体で構成されているという発見に至った。

さらに読む ⇒webちくま(筑摩書房の読みものサイト)出典/画像元: https://www.webchikuma.com/n/nb2fa9c42da0dシェイクスピア全集の翻訳は、まさに生涯をかけた大事業ですね。

数々の名作を翻訳された功績は、計り知れません。

英語学校でのシェイクスピアとの出会いをきっかけに、逍遥はシェイクスピアの作品に深く感銘を受け、生涯をかけて全作品の翻訳に取り組みました。

「ロミオとジュリエット」「ハムレット」「ベニスの商人」など、現代でも知られる作品の翻訳を手掛け、全40巻のシェイクスピア全集として出版されました。

シェイクスピア劇の翻訳は、逍遥の演劇への理解と文学的才能を融合させたものであり、その翻訳スタイルは時代とともに変化し、より洗練されていきました。

シェイクスピアの翻訳、すごいですね! 40巻もの全集を手掛けたというのは、本当に尊敬します。私も作品を読んでみたいです。

シェイクスピア研究とその後、そして現在

逍遙のシェイクスピア翻訳、何が重要?その変遷とは?

表現の変化が作品と人間探求に示唆を与えた。

晩年もシェイクスピア研究を続けた坪内逍遥。

現代における彼の評価についても触れていきます。

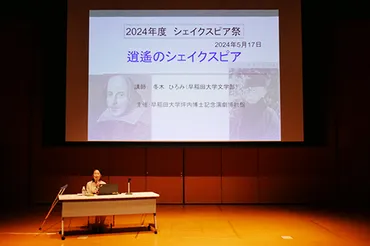

✅ 早稲田大学の冬木ひろみ教授によるシェイクスピア祭演劇講座「逍遙のシェイクスピア」が開催され、坪内逍遙のシェイクスピア翻訳の変遷とその背景にある逍遙の演劇観が、作品の翻訳例を交えながら解説された。

✅ 逍遙の翻訳は、初期の「七五調」から現代語訳へと変化し、翻訳スタイルを自省と時代の変化に合わせてアップデートする柔軟性があった。また、『マクベス』冒頭部分の翻訳に見られるように、原文への理解を深め、より的確な表現へと洗練させていった。

✅ 講座では、『ハムレット』に対する夏目漱石の批評が紹介され、シェイクスピア劇を文学として捉えるアカデミックな視点と、逍遙の演劇への情熱と翻訳が対比された。

さらに読む ⇒enpaku 早稲田大学演劇博物館出典/画像元: https://enpaku.w.waseda.jp/ex/18820/シェイクスピア祭演劇講座での考察も興味深いですね。

翻訳スタイルの変遷から、逍遥の考えの変化が伺えます。

今もなお、高く評価されているのも納得です。

晩年にはシェイクスピア全集の翻訳に取り組み、生涯にわたって文学と演劇に情熱を注ぎました。

2024年5月には、早稲田大学の冬木ひろみ教授によるシェイクスピア祭演劇講座「逍遙のシェイクスピア」が開催され、逍遥の翻訳とその背景にある思想の違いが浮き彫りにされました。

逍遥のシェイクスピア翻訳は、歌舞伎・浄瑠璃風の文体から、現代的な翻訳表現へと変化し、その変遷は、シェイクスピア作品と人間の多様な側面を探求する上で、重要な示唆を与えています。

逍遥は、シェイクスピア作品を日本の演劇界に根付かせただけでなく、日本の近代文学に多大な影響を与えた人物として、今もなお高く評価されています。

シェイクスピアの研究、素晴らしいですね! 翻訳の変遷から、逍遥先生の熱意が伝わってきます。私ももっと詳しく知りたいと思いました。

坪内逍遥は、日本の文学と演劇に多大な影響を与えた偉大な人物でした。

彼の功績を改めて認識しました。

💡 坪内逍遥は、小説家として写実主義を提唱し、近代文学の発展に貢献した。

💡 シェイクスピア全集の翻訳を通して、日本の演劇界にシェイクスピア劇を広めた。

💡 教育者としても活躍し、早稲田大学の創立に尽力した。