二条城ってどんなお城?家康、慶喜、そして大政奉還…歴史の舞台となった二条城の秘密に迫る?徳川家の栄枯盛衰と日本の近代化を映す城

1603年、徳川家康が築いた二条城は、江戸幕府の象徴。将軍宣下の舞台となり、豪華絢爛な姿で後水尾天皇の行幸を迎えた。幕末には大政奉還の舞台となり、激動の時代を見守った。徳川家の権威と時代の変遷を伝える、歴史の証人。日本の歴史を彩る二条城の魅力を、その目で確かめて。

動乱の舞台:慶喜と二条城、大政奉還への道

幕府終焉の地、二条城!慶喜は何を成し遂げた?

大政奉還を決意し、江戸幕府に幕を閉じた。

幕末、二条城は再び歴史の舞台となりました。

1867年、徳川慶喜は大政奉還を決意し、その舞台となったのです。

江戸幕府の終焉を告げる重要な場所となりました。

✅ 大政奉還は、幕府の求心力低下、薩長同盟による武力倒幕の可能性、土佐藩による公議政体への移行策といった複数の要因が複雑に絡み合って実現に至った。

✅ 土佐藩の後藤象二郎らが中心となり、武力衝突の回避と国内安定を目的とした大政奉還策を推進し、土佐藩は薩摩藩との間で倒幕と平和的政権移行の間で揺れ動いた。

✅ 将軍慶喜は土佐藩などの働きかけを受け、1867年10月14日に朝廷に政権を返上する大政奉還を決定し、これにより事実上の武家政権は終焉を迎えた。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/1185慶喜が大政奉還を二条城で行ったというのは、非常にドラマチックですね。

264年続いた江戸幕府が、この場所で幕を閉じたと思うと、感慨深いです。

時代は下り、幕末の動乱期を迎えます。

徳川慶喜は水戸徳川家の尊王思想の影響を受け、大政奉還を決意。

幕末の三名城の一つである二条城は、慶喜にとって重要な場所となりました。

慶喜は、水戸学の影響を受け、将軍後見職、そして将軍として幕末政治の最前線に立ちました。

当初は東本願寺や若州屋敷を宿所としていましたが、大政奉還の直前に二条城に入り、そこを舞台に、264年続いた江戸幕府の歴史に幕を閉じる決断をしたのです。

二条城が、徳川慶喜にとって、そして江戸幕府にとって、いかに重要な場所であったかがよく分かりました。ありがとうございます。

揺れ動く時代:二条城が象徴するもの

二条城、徳川家の権威の象徴!幕末史で何をした?

将軍の城、大政奉還の舞台として重要!

明治維新を経て、二条城はどのように変化したのでしょうか。

明治維新150周年を記念して、二条城が象徴するものについて解説します。

✅ 明治維新150周年を記念し、大政奉還が行われた二条城の歴史を紹介。二条城は徳川家康が築城し、徳川家の象徴として重要な意味を持っていた。

✅ 14代将軍徳川家茂の上洛を契機に、2世紀以上ぶりに二条城に将軍が入城。二条城は再び「将軍の城」としての輝きを取り戻した。

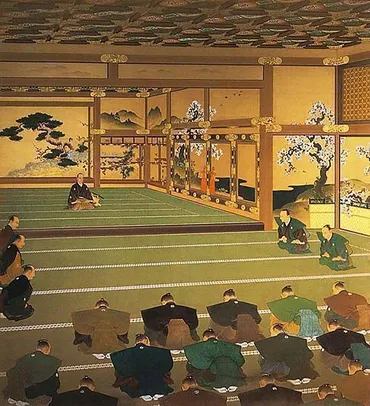

✅ 大政奉還は二条城の大広間で行われ、現在は観光スポットとなっている。戊辰戦争を経て近代日本が誕生した背景を解説。

さらに読む ⇒城びと - お城を知って、巡って、つながるサイト出典/画像元: https://shirobito.jp/article/241明治維新後も二条城が重要な場所であり続けたのは興味深いですね。

徳川家にとっては特別な場所だったのでしょう。

大政奉還の舞台となったことも、二条城の歴史を語る上で欠かせない要素です。

二条城は、徳川家康による築城以来、徳川家の権威を示す重要な場所であり続けました。

将軍宣下の儀式が行われただけでなく、大坂の陣における本営としての役割も担い、禁中並公家諸法度の公表の場としても重要な役割を果たしました。

政治の中心が江戸に移った後も、幕末には14代将軍・徳川家茂が入城し、再び「将軍の城」としてその威光を放ちます。

家茂は第二次長州攻めの途中で病死しましたが、二条城は、徳川家の権勢を示す場所として、また大政奉還の舞台として、幕末史において重要な場所となりました。

二条城は、本当に様々な歴史の転換点に立ち会ってきたんですね。まるで生きている城のようです。

激動の果てに:二条城が語る幕末維新

幕末の激動を象徴するお城は?

二条城。大政奉還の舞台。

二条城は、幕末の動乱期、薩長同盟や戊辰戦争など、激動の時代を象徴する場所となりました。

幕末維新の過程で、二条城がどのような意味を持っていたのか詳しく見ていきましょう。

✅ 京都の同志社構内にある一帯は、幕末に薩摩藩邸があった場所であり、広大な敷地に多くの建物が建っていた。

✅ 薩摩藩は幕末に藩政改革を成功させ、公武合体運動や長州藩との同盟を通じて政局を主導し、この藩邸がその活動の拠点となった。

✅ 薩長同盟は、当初犬猿の仲だった薩摩と長州が、坂本龍馬の仲介と西郷隆盛のある言葉をきっかけに秘密裏に締結された。

さらに読む ⇒åС Сڡ出典/画像元: https://www.webkohbo.com/info3/nijoujou/nijoujou.html幕末維新の激動の時代において、二条城が重要な役割を果たしたことがよく分かります。

様々な出来事の舞台となり、歴史の証人として存在し続けているのですね。

幕末は激動の時代であり、黒船来航をきっかけに開国派と攘夷派が対立し、坂本龍馬の仲介で薩長同盟が成立しました。

徳川慶喜は薩長同盟との対決を避け大政奉還を二条城で行う決断をしますが、その後の戊辰戦争の勃発、そして倒幕派の勝利へと繋がります。

明治維新150周年を記念し、維新と関連の深いお城が紹介される際、二条城は、その激動の時代の証人として、歴史の中にその名を刻み続けています。

二条城が、幕末維新の時代を象徴する場所だったということが、よく分かりました。ありがとうございました。

二条城は、徳川家の栄枯盛衰、そして激動の幕末維新を見守り続けた場所でした。

歴史の重要な節目に常に存在し、その姿を今に伝えています。

💡 徳川家康によって築かれ、江戸幕府の始まりを象徴する場所である。

💡 大政奉還の舞台となり、江戸幕府の終焉と明治維新の始まりを見届けた場所である。

💡 激動の時代を象徴し、歴史の転換点を見守り続けた場所である。