江戸時代の暑さ対策:知恵と工夫を現代に活かせる?夏を乗り切る江戸の知恵

エアコンがない時代、江戸の人々はどんな知恵で夏を乗り切った? 漢方の力、すだれや打ち水などの工夫、風鈴や夏らしい食べ物… 暑さ対策のヒントが満載! 加賀藩の奇跡、熱中症対策の歴史も明らかに。現代の私たちも真似できる、先人の知恵が詰まった情報です。

香薷散にまつわる伝説とその他の暑さ対策

江戸時代の暑さ対策、特に有名だった薬は?

香薷散、延命散、枇杷葉湯など。

夏バテや熱中症対策として、枇杷の葉茶、漢方薬の竹葉石膏湯が紹介。

また、漢方薬局による体質に合わせた提案や、自宅でできる養生法もご紹介します。

✅ 夏バテや熱中症対策として、枇杷の葉茶と漢方薬の竹葉石膏湯が紹介されています。枇杷の葉茶は水分補給や皮膚トラブルに、竹葉石膏湯は軽い熱中症や風邪後の症状に役立つとされています。

✅ 高齢者は暑さや水分不足に気づきにくいため、こまめな水分補給が重要であり、枇杷の葉茶は単独または他の生薬と組み合わせて飲むことが推奨されています。また、枇杷の葉をお風呂に入れる方法も紹介されています。

✅ 阪本漢方堂では、個々の状態に合わせた薬草茶や健康茶の提案をしており、夏バテ防止や様々な体質に合わせたお茶を自宅に送ることも可能であると案内されています。

さらに読む ⇒阪本漢方堂薬局┃京都・四条新京極 西陣千本出典/画像元: https://www.kanpodo.co.jp/archives/4578香薷散だけでなく、延命散や枇杷葉湯など、様々な方法が用いられていたんですね。

漢方薬局が個々人に合わせた提案をしているのは、現代にも通じる取り組みですね。

香薷散には、疫病流行の際に高貴な人々を救ったという伝説も残っています。

また、江戸時代には、香薷散だけでなく、延命散や、枇杷葉湯といった薬も暑さ対策として用いられていました。

延命散は夏の行商人が売り歩き、枇杷葉湯は薬屋で販売されていたのです。

枇杷の葉茶や竹葉石膏湯、試してみたいですね!体質に合わせたお茶の提案も魅力的です。

江戸時代の生活と暑さ対策の工夫

江戸時代の涼対策、一番の秘訣は?

打ち水、風鈴、スイカ!夏を五感で楽しむ!

働くことに障害のある方の就職支援サイト「仕事ナビ」の記事へのリンクを元に、江戸時代の暑さ対策に関する情報、就労継続支援B型事業に関する情報を紹介します。

✅ 働くことに障害のある方の就職支援サイト「仕事ナビ」の、就労継続支援B型事業所「リハスワーク八千代」のブログ記事へのリンクです。

✅ ブログ記事は、江戸時代の暑さ対策に関するもので、利用者が作成したものです。

✅ その他、就労移行支援やeスポーツを活用した就労継続支援B型事業に関する情報も掲載されています。

さらに読む ⇒ LITALICO仕事ナビ出典/画像元: https://snabi.jp/facility/28133/blog_articles/454677すだれやよしず、打ち水など、視覚的にも涼を感じさせる工夫は素晴らしいですね。

夏らしい食べ物で食欲を刺激し、栄養を補給する知恵も、現代に活かせます。

江戸時代の人々は、すだれやよしずで日差しを遮り、打ち水で気化熱を利用して涼を得ました。

風鈴や金魚で視覚的にも涼を演出し、スイカや冷水、麦湯、甘酒、ところてんなどの夏らしい食べ物や飲み物で食欲を刺激し、栄養補給も行っていました。

土用の丑の日の鰻も、夏バテ対策として重要な役割を果たしていました。

障害のある方々が、江戸時代の暑さ対策に興味を持っているのは、素晴らしいですね!就労支援にも繋がるなんて、素晴らしい。

文献に見る江戸時代の熱中症とその対策

江戸時代の熱中症対策、どんな工夫があった?

日陰での休息、ショウガの絞り汁など。

江戸時代にも熱中症が存在した記録と、当時の対策方法を解説します。

書物に残された知恵から、現代に活かせるヒントを探ります。

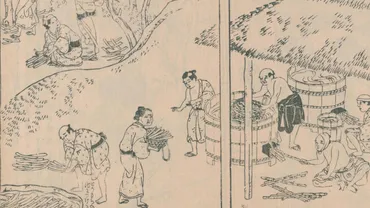

✅ 江戸時代にも熱中症は存在し、農作業や鉱山での作業など、高温環境下での労働が原因と考えられていた。

✅ 江戸時代の書物『広恵済急方』には、熱中症の症状と対処法が記載されており、日陰で休ませるなどの現代的な対処法も含まれていた。

✅ 熱中症対策として、断熱衣や防熱面のようなものが使用されたり、ショウガ汁を飲ませるなどの対応がとられていた可能性もある。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/202583江戸時代にも熱中症があり、現代と変わらない対策が取られていたことに驚きました。

ショウガ汁を飲ませるなどの対策は、現代の知識とも共通していますね。

『日本山海名物図会』には、暑い環境下での作業の様子が描かれ、衣蓮や防熱面のようなものが暑さ対策として示されています。

医学書『広恵済急方』には、熱中症の症状と対処法が記載されており、日陰で休ませるなどの現代に通じる知恵が見られます。

『救急摘方』では、ショウガの絞り汁を飲ませるという対策も紹介されています。

江戸時代の人々も、現代と同様に、暑さによる健康被害に意識を払い、様々な工夫を凝らして暑さを乗り切ろうとしていたのです。

歌川国貞の浮世絵「俳優見立夏商人」からも、当時の人々の夏の過ごし方への関心が伺えます。

江戸時代にも熱中症があったんですね!日陰で休ませる、ショウガ汁を飲む…すごい!当時の人々の知恵に感銘を受けました。

江戸時代の暑さ対策は、自然との調和、漢方薬の活用、そして生活の知恵が詰まったもの。

現代の私たちも、その知恵を活かして、快適な夏を過ごしましょう。

💡 江戸時代には、すだれや打ち水、風鈴などで涼を得ていた。

💡 漢方薬の香薷散は、熱中症対策として用いられた。

💡 現代でも、水分補給や体質に合わせた養生が重要である。