江戸時代の暑さ対策:知恵と工夫を現代に活かせる?夏を乗り切る江戸の知恵

エアコンがない時代、江戸の人々はどんな知恵で夏を乗り切った? 漢方の力、すだれや打ち水などの工夫、風鈴や夏らしい食べ物… 暑さ対策のヒントが満載! 加賀藩の奇跡、熱中症対策の歴史も明らかに。現代の私たちも真似できる、先人の知恵が詰まった情報です。

💡 江戸時代の人々は、すだれや打ち水、風鈴など自然の力を利用。

💡 熱中症対策として、香薷散をはじめとする漢方薬が活用された。

💡 現代でも役立つ、水分補給や体質に合わせた養生法も存在。

本日は、暑さ対策のヒントを江戸時代に見出す記事です。

現代の私たちが抱える夏の悩みに対して、江戸の人々はどのような知恵を絞っていたのでしょうか。

その秘密を探っていきましょう。

現代の夏に疲れたあなたへ

エアコン疲れよ、さようなら!江戸時代の涼感テクとは?

自然な工夫で夏を乗り切る、江戸の知恵に注目!

現代の夏は、猛暑とエアコンによる寒暖差で体調を崩しがちです。

そこで今回は、エアコンがない時代をどのように過ごしていたのか、江戸時代の暑さ対策に焦点を当ててご紹介します。

公開日:2023/08/09

✅ 江戸時代の人々は、すだれやよしずで日差しを遮り、打ち水で路面温度を下げるなど、自然の力を利用して暑さ対策を行っていた。

✅ 風鈴の音や金魚の涼しげな姿を目にすることで涼を感じ、夏らしい食べ物(スイカ、冷水、甘酒など)を食べることで、暑さをしのいでいた。

✅ 夏のスタミナ料理としてウナギを食べる習慣も江戸時代から始まり、夏バテを防ぐ工夫がされていた。

さらに読む ⇒こそだてまっぷ 「うちの子」らしさを伸ばす学び・遊びの応援サイト出典/画像元: https://kosodatemap.gakken.jp/learning/science/62146/江戸時代の人々の、自然との共生に基づいた暑さ対策は、現代の私たちにも通じる知恵が詰まっていますね。

自然の力を最大限に活かす工夫は、感銘を受けます。

現代の暑さ対策に疲れを感じているあなたへ。

エアコンの効いた部屋での生活も良いけれど、もっと自然な方法で暑さを乗り切る江戸時代の人々の知恵に触れてみませんか?当時の人々は、エアコンも扇風機もない中で、様々な工夫を凝らして夏を過ごしていました。

エアコンばかりの現代、江戸時代の知恵は魅力的ですね!自然の恵みを最大限に活かそうとする姿勢は、見習うべき点が多いと思います。

江戸時代の熱中症対策:香薷散

江戸時代の暑さ対策、一体何が効果あった?

香薷散!暑気払いの漢方薬。

江戸時代に、熱中症対策として用いられた漢方薬「香薷散」について解説します。

その効果や、実際に使用されたエピソード、そして現代にも通じる教訓を探ります。

✅ 記事は、江戸時代に熱中症対策として用いられていた「香薷散」について解説しています。香薷散は、中国の薬方集に収録されており、陳皮、香附子、紫蘇葉、甘草の4つの生薬を煎じて服用する方法です。

✅ 香薷散は暑気払いだけでなく、疫病予防にも効果があるという伝説があり、江戸時代には、職人が集団で熱中症になるのを防いだ実績もあります。

✅ 記事では、香薷散に加えて、延命散や枇杷葉湯など、江戸時代に用いられた他の暑気払いの方法も紹介されています。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/culture/281641/香薷散が、単なる暑気払いだけでなく、疫病予防にも効果があったというエピソードは興味深いですね。

加賀藩のエピソードからも、その効果が伺えます。

江戸時代の人々が頼った暑さ対策の一つに「香薷散」があります。

中国の古典『和剤局方』に収載されたこの薬は、陳皮、香附子、紫蘇葉、甘草を原料とし、暑気払いに効果があるとされました。

加賀藩では、江戸城修復の際に職人たちに香薷散を振る舞い、熱中症による死者を一人も出さなかったという実績もあります。

香薷散、初めて聞きました!4つの生薬を煎じて飲むんですね。江戸時代の人々の知恵って本当にすごい。

次のページを読む ⇒

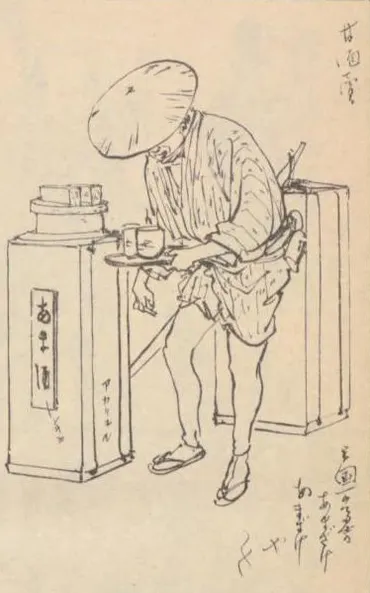

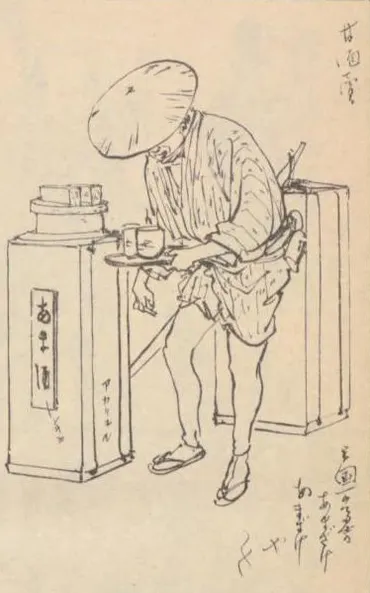

江戸時代の暑さ対策を紹介!薬、食事、涼感グッズ…先人たちの知恵が満載。浮世絵に残る夏の過ごし方とは?熱中症対策も学べます。