ペリー来航から開国へ:日本の近代化への第一歩を紐解く?ペリーの黒船来航とその影響

1853年、ペリー提督率いるアメリカ艦隊が日本に開国を迫った。幕府は翻弄されつつも、巧みな外交で国益を守ろうとした。日米和親条約締結の裏側には、西海岸開拓や捕鯨業の隆盛といった背景があった。現代メディアの偏向報道を批判し、歴史的視点と多角的な情報収集の重要性を説く。日米交渉の舞台となった下田の様子も描かれ、今後の展開への期待を込めた内容。

開国後の下田、そして幕府の対応

下田での不平等取引、幕府の密かな利益とは?

欠乏品販売、高値取引、幕府は売上の3割を徴収。

日米和親条約によって開港された下田では、外国との接触が始まり、様々な問題が生じました。

同時に幕府は、国防強化のための改革に着手します。

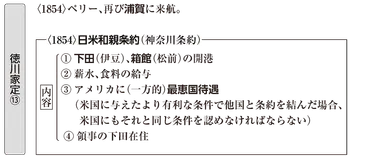

✅ 1854年に結ばれた日米和親条約(神奈川条約)により、下田と箱館が開港された。箱館はアメリカやロシアにとって日本への入口となり、薪水・食料の給与も認められた。

✅ この条約は、アメリカに一方的な最恵国待遇を認める不平等条約であり、後の不平等条約改正運動につながるなど、日本の外交に大きな影響を与えた。

✅ 幕府は開国に反対する天皇や貴族に「すぐに鎖国に戻す」と説明して条約締結の許可を得たが、このことが後に幕府の存亡に関わる問題へと発展した。

さらに読む ⇒勉強のわからないを5分で解決出典/画像元: https://www.try-it.jp/chapters-12945/lessons-12946/point-2/下田での貿易は、当初は限定的だったものの、次第に拡大し、不平等な取引も行われていたのですね。

幕府が秘密裏に利益を得ていたというのも興味深い点です。

日米和親条約に基づき、下田では外国船に薪、水、食料などが供給されたが、実際には欠乏品供給の名目で事実上の貿易が開始され、高値での取引や不平等な通貨交換が行われた。

幕府は売上げの3割を税として徴収し、密かに利益を得ていた。

一方、幕府は内憂外患の状況下、老中阿部正弘による安政の改革に着手。

大型船建造や台場建設など、国防強化を図った。

ペリーの遠征は外交的成果だけでなく、日本の研究に関する学術的成果ももたらした。

ペリーは複数の軍艦を指揮する代将であり、東インド艦隊は複数の軍艦からなる戦隊であった。

教科書ではさらっと流される部分も、詳細に解説されていて勉強になります。当時の人々の生活や、幕府の思惑など、多角的に理解を深めることができました。

現代メディアへの提言:歴史的視点の重要性

メディアの偏向報道、どうすれば見抜ける?林復斎に学べ!

事実に基づき多角的な視点を持つこと!

現代のメディアが、歴史的事実をどのように伝えているか、その見方を考察します。

情報収集と分析に基づいた多角的な視点の重要性について考えます。

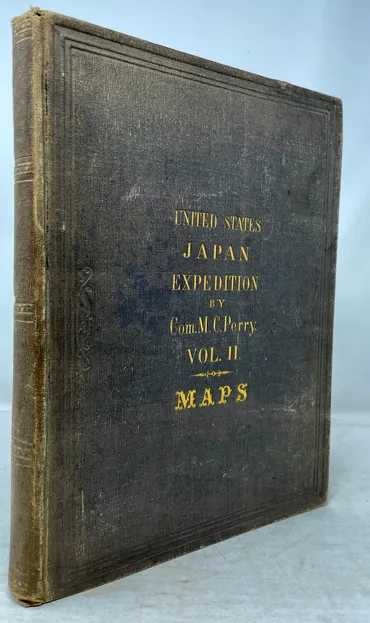

✅ 本書は、ペリーの『日本遠征記』第2巻に収録された14点の海図を独立して製本したもので、日本近海の詳細な測量成果に基づいています。

✅ 海図は、それまで西洋に知られていなかった海域の航海に不可欠な情報であり、その後の航海に大きな影響を与え、地名表記にも影響を与えました。

✅ 海図の作成には、モーリー海軍大尉が中心的な役割を果たし、水路誌と合わせて『日本遠征記』第2巻に収録され、後に独立版としても刊行されました。

さらに読む ⇒青羽古書店 AOBANE Antiquarian Bookshop - 洋書・美術書・学術書出典/画像元: https://www.aobane.com/books/1699現代のメディアが、時に感情的で短絡的な解釈をしてしまうこと、よくありますよね。

事実に基づいた多角的な視点を持つことの重要性は、現代でも変わらず重要ですね。

著者は、1853年のペリー来航を例に、現代のメディアの経済ニュースにおける「自分勝手」な解釈に疑問を呈する。

ペリーの開国要求に対し、当時の日本の外交官、林復斎は巧みな交渉術で日本の国益を守った。

彼は情報収集能力と国際情勢への深い理解に基づき、ペリーの要求を巧みに制限し、日本の鎖国政策を守りつつ、必要な譲歩を行った。

これは、感情的な意見や短絡的な解釈ではなく、事実に基づいた多角的な視点を持つことの重要性を示している。

著者はまた、PayPalによるPaidy買収のニュースを例に、中立的な立場で事実を伝えるTechCrunchJapanの記事を評価する一方、多くのメディアがPV稼ぎのためにネガティブな内容を掲載することへの批判を展開。

ペリー来航と現代のメディアの比較、面白い視点ですね。林復斎の交渉術は、現代にも通じる教訓がありそうです。メディアリテラシーの大切さも感じました。

条約の成立とその後:ハリスの登場

日米和親条約、交渉の要は?下田の何が重要?

下田・了仙寺が交渉の舞台、日米関係の転換点。

日米和親条約締結後の下田の様子と、その後のハリスの登場について解説します。

公開日:2020/02/13

✅ 1854年に締結された日米和親条約により、日本はアメリカに燃料や食料の提供、船や乗務員の保護、下田と箱館の開港、領事の駐在を認めた。

✅ 条約締結後、下田では欠乏品供給の名目で事実上の貿易が始まり、幕府は売上の3割を税として徴収した。

✅ 円高ドル安で米貨が安く評価され、国内売値よりも高値で商品が売られるなど、アメリカ側に有利な状況で交易が行われた。

さらに読む ⇒車中泊でクルマ旅 【クルマ旅専門家・稲垣朝則オフィシャルサイト Since1999】出典/画像元: https://kurumatabi.net/hotsprings/2020/02/13/perry2/下田は、日米間の重要な交流の場になったんですね。

不平等条約によって、日本が直面した問題や、その後のハリスの登場がどのように影響していくのか、興味深いです。

日米和親条約は、下田で最終的に成立し、その交渉の場となった了仙寺は、日米交渉の重要な舞台となった。

1852年のペリー来航は、アメリカの西海岸開拓と捕鯨業の隆盛、そして太平洋における日本の重要性の高まりを背景としています。

1854年に締結された日米和親条約について、その背景と詳細が解説されている。

この条約により、日本はアメリカに燃料や食料を提供し、遭難した船や乗務員を保護することが義務付けられた。

幕府は開国を迫られ、横浜で条約が締結された後、詳細協議は下田に移された。

下田では、アメリカ人の行動範囲が制限され、了仙寺と玉泉寺が休息所として開放され、米人墓地は玉泉寺に設置された。

また、鳥獣の狩猟は禁止された。

日米和親条約は、下田で最終的に成立し、日本側に有利な条件も含まれていた。

この不平等な状況下で、後に駐米大使として下田に赴任するハリスがどのような影響を与えるか、今後の展開が示唆されている。

下田でのアメリカ人の行動範囲が制限されていたり、狩猟が禁止されていたり、細かい情報まで知ることができて面白いです!ハリスの登場が楽しみです!

ペリー来航から開国、そしてその後の日本の変化を追体験できました。

歴史を学ぶことは、過去を知るだけでなく、現代社会を多角的に理解するための力となりますね。

💡 1853年のペリー来航は、日本の近代化への扉を開くきっかけとなった。

💡 日米和親条約は、不平等ながらも開国への第一歩となり、その後の日本の歴史に大きな影響を与えた。

💡 歴史を学ぶことは、現代社会を理解し、未来を展望するための重要な視点を与えてくれる。