捕虜問題と情報戦:歴史から読み解く真実とは?情報戦、捕虜、そして心理的影響

情報操作が巧妙化する現代社会。本章では、情報戦という現象に焦点を当て、その原理と影響力を解説します。日露戦争と太平洋戦争における捕虜問題を通して、情報が人々の価値観や行動にどのように影響を与えたのかを考察。批判的思考と多角的な情報収集の重要性を説き、情報戦の被害者にならないためのヒントを提供します。

太平洋戦争下の捕虜:死生観と絶望

太平洋戦争の日本人捕虜、何が彼らを絶望させた?

日本独自の捕虜観と、故国との縁の断絶。

太平洋戦争における捕虜の状況は、それ以前とは大きく異なりました。

捕虜になることを極度に忌避する風潮と、その背景にある日本独自の捕虜観に迫ります。

✅ 沖縄戦において、戦艦「大和」は水上特攻を試みるも、護衛の戦闘機なしで出撃し、米軍の攻撃を受けて沈没した。

✅ 本土決戦に備え、15歳から55歳までの男子、17歳から45歳までの女子を対象とした「国民義勇隊」が組織され、最終的には60歳までの男子と40歳までの女子が戦闘に投入される可能性があった。

✅ 兵力は確保されたものの、武器の不足は深刻で、婦人たちは竹槍での訓練を強いられ、正規軍でも装備は限定的だった。

さらに読む ⇒文春オンライン | 世の中の「ほんとう」がわかります出典/画像元: https://bunshun.jp/articles/-/64283?page=4太平洋戦争における捕虜の状況は、本当に悲惨だったんですね。

捕虜になることへの恐怖が、兵士たちの行動に大きな影響を与えたという点も印象的でした。

日清・日露戦争、第一次世界大戦における日本人捕虜は、比較的良好な扱いを受け、自治も認められていました。

しかし、太平洋戦争時代には、状況は一変しました。

捕虜になることを極端に忌避する風潮が蔓延し、自決を選ぶ兵士も少なくありませんでした。

これは、欧米の捕虜観とは異なり、捕虜になった時点で故国との縁を断ち切られ、絶望感に苛まれるという、日本独自の捕虜観が背景にありました。

この章では、太平洋戦争における日本人捕虜の置かれた状況と、彼らの死生観が、その後の行動にどう影響したのかを探求します。

太平洋戦争における捕虜の扱いは、歴史的にも非常に重要なテーマです。深く掘り下げていただき、ありがとうございます。

カウラ収容所:異なる価値観と集団脱走事件

カウラ収容所、日本人とイタリア人の違いは?

価値観の違いが、行動に大きく影響した。

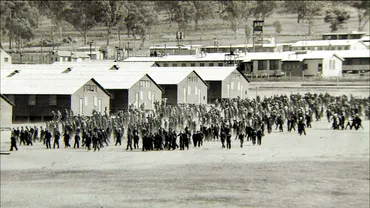

オーストラリアのカウラ収容所で起きた集団脱走事件を題材にした映画を通して、異なる価値観と捕虜たちの葛藤について考察します。

公開日:2021/07/04

✅ 太平洋戦争中のオーストラリアの収容所「カウラ事件」を題材にしたドキュメンタリー映画が公開される。捕虜となった日本人兵士が脱走を図ったが、それは「死ぬため」だった。

✅ 映画は、事件から77年後の今に、生存者や遺族へのインタビュー、現地取材を通して事件の背景を掘り下げ、捕虜たちが置かれた状況や心理的葛藤を描いている。

✅ 脱走は、当時の日本社会の価値観や同調圧力によって引き起こされたものであり、監督は現代の日本人にも通じる問題として、この事件を問いかけている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASP736SMPP6XPPZB00F.htmlカウラ収容所での出来事は、価値観の違いが捕虜の行動に大きく影響を与えることを示唆していますね。

映画を通して、さらに深く理解を深めたいです。

オーストラリアのカウラ収容所は、多くの日本人捕虜を収容していました。

そこでの生活は、イタリア人捕虜との対照的な姿を示していました。

イタリア兵が地域社会に溶け込み、比較的自由な生活を送っていたのに対し、日本人捕虜は捕虜になったことへの羞恥心や祖国への忠誠心から、脱走や自決を図る傾向がありました。

カウラ収容所での集団脱走事件は、この価値観の違いが顕著に現れた事例です。

この事件は、捕虜に対する異なる価値観が、彼らの行動にどのような影響を与えるのかを物語っています。

カウラ収容所の話は、初めて聞きました。映画も観てみたいですし、もっと詳しく調べてみたくなりました。

情報戦、捕虜問題、そして未来への教訓

情報戦に打ち勝つには?過去の教訓から何を学ぶ?

多角的視点と批判的思考を養い、真実を見抜く。

この章では、情報戦、捕虜問題、そして未来への教訓について考察を深めます。

過去の事例から学び、現代社会における情報との向き合い方を考えます。

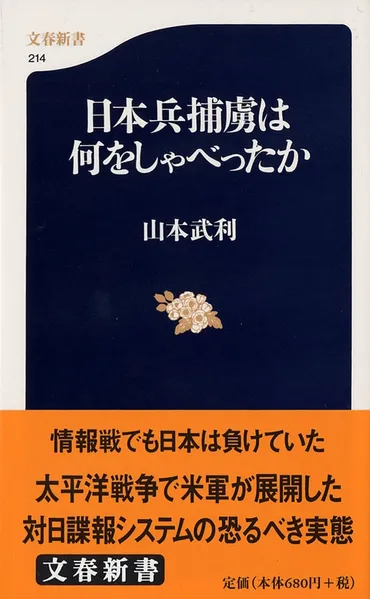

✅ 本書は、太平洋戦争で捕虜となった日本兵が米軍の尋問に協力し、作戦機密を漏洩した実態を、米軍の諜報システムと日本軍の情報管理の杜撰さ、そして捕虜の米軍への順応という視点から分析しています。

✅ 著者は、米軍が日系二世を活用して組織的な諜報活動を行い、情報戦争で日本はすでに敗北していたと指摘し、さらに、捕虜対応ノウハウが戦後の日本占領政策に活かされたと分析しています。

✅ 本書は、ワシントンの国立公文書館で英文資料を基に、捕虜の天皇への畏敬の念がマッカーサーの天皇政策に影響を与えた可能性など、戦史の新たな側面を提示しています。

さらに読む ⇒本の話 ~読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア~出典/画像元: https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166602148情報戦というものが、過去の歴史の中でも様々な形で存在していたことがよく分かりました。

今回のテーマを通して、多角的な視点を持つことの大切さを改めて感じました。

冒頭で触れた情報戦の考察は、歴史的な文脈、特に捕虜問題を通して、より深みを増します。

日露戦争における国際法の策定と、太平洋戦争における捕虜の悲劇的な運命は、情報操作がどのように人々の価値観や行動に影響を与えるのかを考えさせます。

私たちは、常に多角的な視点と批判的思考を持ち、情報に踊らされることなく、自らの判断で行動することが重要です。

情報戦の巧妙化が進む現代社会において、過去の教訓を活かし、真実を見抜く力を養うことが求められます。

そして、それこそが、情報戦の波に飲み込まれないために私たちができることです。

情報戦の歴史的背景や、現代社会への影響について、深く考えさせられました。大変勉強になりました。

本日は、情報戦と捕虜問題について、様々な角度から考察しました。

過去の教訓を活かし、情報に踊らされないように、真実を見抜く力を養うことが大切ですね。

💡 情報戦の巧妙化と影響力を理解し、多角的な情報収集と批判的思考を身につけることの重要性。

💡 捕虜問題に対する国際的なルールの変遷と、戦争における人道的課題について理解を深めること。

💡 現代社会における情報戦の課題と、私たちがとるべき行動について考えること。