捕虜問題と情報戦:歴史から読み解く真実とは?情報戦、捕虜、そして心理的影響

情報操作が巧妙化する現代社会。本章では、情報戦という現象に焦点を当て、その原理と影響力を解説します。日露戦争と太平洋戦争における捕虜問題を通して、情報が人々の価値観や行動にどのように影響を与えたのかを考察。批判的思考と多角的な情報収集の重要性を説き、情報戦の被害者にならないためのヒントを提供します。

💡 情報戦の始まり、その巧妙な手段と影響力について焦点を当て、現代社会における課題を浮き彫りにします。

💡 日露戦争における捕虜問題を取り上げ、国際法と現実の狭間で揺れる人道的課題を解説します。

💡 太平洋戦争における日本人捕虜の置かれた状況と、彼らの死生観がその後の行動に与えた影響を探求します。

本日は、情報戦と捕虜問題をテーマに、いくつかの章に分けてご紹介します。

それぞれの章で、多角的な視点から歴史的事実を掘り下げていきます。

情報戦の序章:2005年の出来事と心理的影響

情報戦とは?現代社会で私たちが注意すべきことは?

世論誘導や情報操作。批判的思考が重要。

情報戦は、現代社会において巧妙化し、私たちの思考や行動に影響を与えようとしています。

この章では、情報戦の定義や手法について概観します。

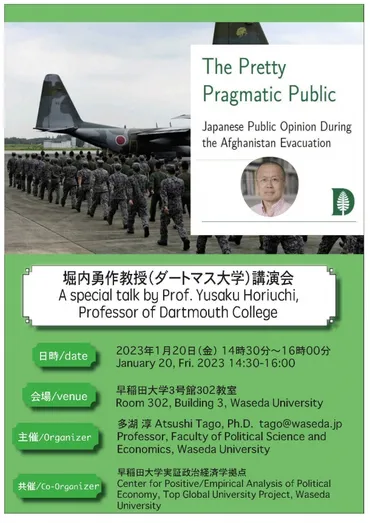

✅ 早稲田大学で、ダートマス大学の堀内勇作教授による講演会「The Pretty Pragmatic Public〜Japanese Public Opinion During the Afghanistan Evacuation」が開催される。

✅ 講演では、2021年のアフガニスタンからの避難における自衛隊派遣という稀な機会を利用した調査結果に基づいて、日本の市民が外交政策について「かなり現実的」な意見を持っているという分析が発表される。

✅ 講演は英語で行われ、早稲田大学の学生、教職員、一般が無料で参加できる。事前登録は不要。

さらに読む ⇒早稲田大学出典/画像元: https://www.waseda.jp/inst/sgu/news-through-2023/2022/12/19/19791/情報戦に関する講演会というのは、現代社会の課題を浮き彫りにする良い機会ですね。

多様な意見に触れることは大切だと思います。

2005年1月に起きた出来事をきっかけに、ある問題提起がなされました。

この出来事の背後には、情報操作やプロパガンダといった心理的な情報戦、つまり「Psychological Warfare」の可能性が潜んでいるのではないかという考察です。

現代社会において、情報戦は巧妙化しており、世論誘導や情報操作を通じて人々の思考や行動に影響を与えようとします。

この章では、具体的な事例に言及することなく、情報戦という現象そのものに焦点を当て、その原理や手法を概観します。

私たちは、情報戦の複雑さとその影響力を認識し、批判的思考と多角的な情報収集を通して、情報戦の被害者にならないように努める必要があります。

情報戦という言葉はよく聞きますが、具体的にどのようなものか理解できていませんでした。今回の話で、少し理解が深まりました。

捕虜問題の歴史:日露戦争における国際法と現実

日露戦争が浮き彫りにした問題とは?捕虜の扱いの課題とは?

捕虜問題の国際ルール必要性、過酷な扱いと課題。

19世紀から20世紀にかけての戦争の激化は、捕虜問題に対する国際的なルール整備を促しました。

日露戦争の事例を見ていきましょう。

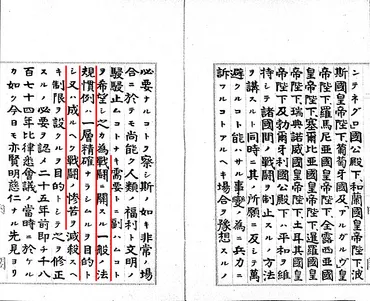

✅ 19世紀から20世紀にかけての戦争の激化に伴い、捕虜の問題が国際的な課題となり、その扱いに関する国際ルールが定められるようになった。

✅ 日露戦争では、国際法に基づき、日本各地にロシア人捕虜収容所が設置され、捕虜は博愛の心をもって扱われるべきとされ、食糧や寝具も捕獲した側の軍隊と同等の扱いを受けることとされた。

✅ 俘虜情報局が設置され、捕虜に関する情報の管理・通達が行われた。これは、捕虜の人道的取扱いや、戦後の帰還を円滑に進めるための施策の一環であった。

さらに読む ⇒ 日露戦争と捕虜 ~国際ルールと実際~出典/画像元: https://www.jacar.go.jp/modernjapan/p08.html日露戦争における捕虜の扱いに関する国際法の整備状況について、よく理解できました。

人道的な配慮が重要視されるようになったのは、大きな進歩ですね。

19世紀から20世紀にかけての戦争の激化と捕虜問題の深刻化は、国際法と国内法による捕虜の扱いに関するルール整備を促しました。

日露戦争(1904-1905年)は、その課題を浮き彫りにした事例です。

日露戦争では多数の捕虜が発生し、日本は国際法に基づき捕虜収容所を各地に設置しました。

当時の国際的な規定である「陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ陸戦条約)に基づき、捕虜の博愛的な扱いと食糧・寝具などの待遇を敵軍と同等にすることが義務付けられました。

日本は明治33年にこの条約を批准し、捕虜情報局を設置して捕虜情報の管理を行いました。

しかし、実際の捕虜の扱いには、過酷な側面も存在し、刑罰や帰還兵の審問など、課題も残りました。

日露戦争は、捕虜問題に対する国際的なルールの必要性を浮き彫りにし、その後の国際法発展に影響を与えたのです。

捕虜の扱いや国際法の話は、初めて聞きました。歴史の授業では、なかなか触れない部分なので、とても興味深いです。

次のページを読む ⇒

太平洋戦争下の日本人捕虜の悲劇。捕虜を忌避する価値観と、カウラ収容所での対比。情報戦と死生観が織りなす、真実を見抜く力とは。