徳川家康の遺産と武家諸法度:天下泰平への布石とは?家康の血脈と幕府統治の基礎

江戸幕府の礎を築いた徳川家康。16人の子らが織りなす血脈と、大名を統制した『武家諸法度』。その二つが、泰平の世を創り上げた。武力と財力を抑制し、幕府への忠誠を促す法律は、家康の遺志を継ぎ、鎖国、参勤交代へと発展。時代に合わせて変化し、幕末まで武家社会を支え続けた。家康のビジョンが、日本の未来を形作った。

元和令:大名の力を削ぐ

元和令は何を目的とした?大名の力をどうした?

大名抑制と統制強化。幕府への忠誠を促した。

武家諸法度の具体的な内容について見ていきましょう。

最初の武家諸法度である『元和令』は、大名の行動を制限し、幕府への忠誠を促すために制定されました。

その内容と、それが幕府の統治にどのように貢献したのかを解説します。

✅ 武家諸法度は、1615年に江戸幕府が諸大名統制のために発布した基本法で、品行の矯正、反逆者の追放、私婚の禁止などを規定しました。

✅ 内容は、文武両道の奨励、遊興の制限、法令違反者の隠匿禁止、他国者の排除、居城修理の際の報告義務など多岐にわたり、将軍の交代ごとに読み聞かせられ、違反者は厳罰に処されました。

✅ その後、改訂を重ね、参勤交代の具体的方法の規定や大船建造の禁止などが追加され、幕末まで幕府による大名統制の基本法として機能しました。

さらに読む ⇒ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)出典/画像元: https://gauss0.livedoor.blog/archives/2559121.html元和令の内容は、大名の力を削ぎ、幕府の監視を強めるためのものでした。

学問や武芸の奨励もあったというのは、意外でした。

統治と軍事力のバランスを図っていたことが分かります。

最初の武家諸法度である『元和令』(1615年)は、13か条から成り立っていました。

その内容は、学問や武芸の奨励、城の修築制限、大名間の婚姻禁止など多岐にわたりました。

これらの項目は、幕府による監視を強化し、大名の力を分散させることを目的としていました。

大名間の政略結婚を防ぎ、幕府の許可なく勢力を増強することを阻止しました。

また、城の修築を制限することで軍事力を把握し、大型船の建造禁止により海上戦力の増強を抑制しました。

この法令は、大名の力を抑制しながらも、武士としての資質を向上させるための武芸鍛錬を奨励するなど、統治と軍事力のバランスを図るものでした。

武家諸法度の内容は、大名の行動をかなり制限しているように思えますが、それが江戸幕府の安定に繋がったのですね。歴史の授業で、武家諸法度についてもっと深く学びたくなりました。

寛永令とその後:統治の進化

江戸幕府、大名をどうコントロール?参勤交代の目的とは?

財力と軍事力抑制、忠誠心向上。

時代の流れとともに、武家諸法度は改訂を重ね、その内容も変化していきました。

ここでは、寛永令とその後、具体的にどのような改訂が行われ、それが幕府の統治にどのように影響したのかを解説します。

公開日:2021/06/07

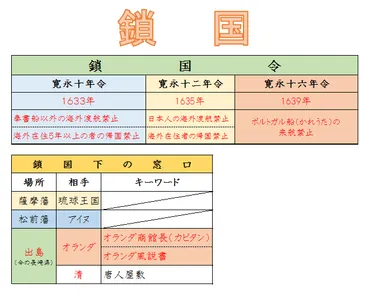

✅ 鎖国とは、江戸幕府3代将軍徳川家光の時代に、キリスト教の禁止と貿易統制を目的に、日本人の海外渡航と外国船来航を規制した政策である。

✅ 鎖国下でも、長崎の出島では清とオランダ、薩摩藩では琉球王国、松前藩ではアイヌとの交易が行われており、オランダ商館長(カピタン)による海外情報収集も行われていた。

✅ 鎖国は段階的に強化され、1633年、1635年、1639年の鎖国令によって、海外渡航の禁止、朱印船貿易の終焉、ポルトガル船の来航禁止などが定められ、最終的に鎖国体制が完成した。

さらに読む ⇒日本史のかがみ出典/画像元: https://kagami-nihonshi.com/sakoku/寛永令による鎖国政策の開始や、参勤交代の制度化など、時代の変化に対応した改訂が行われたんですね。

参勤交代が、大名の財力と軍事力を抑制するだけでなく、幕府への忠誠心を高める意図もあったとは、興味深いです。

将軍の交代や時代の変化に合わせて、武家諸法度は改訂されていきました。

徳川家光の時代には、1635年に『寛永令』が発布され、大型船建造の禁止と鎖国政策が開始されました。

また、大名の参勤交代が制度化されました。

これは、大名の財力と軍事力を抑制すると同時に、幕府への忠誠心を高める意図がありました。

寛文令(1663年)ではキリスト教禁止が明記され、天和令(1683年)では文武両道から文治主義へと転換し、殉死が禁止されるなど、社会の変化に対応した改正が施されました。

武家諸法度は、単なる法令ではなく、時代の変化に対応しながら、幕府の統治を支えるためのツールだったんですね。歴史は変化に対応しながら発展していくものだということが、改めて理解できました。

武家社会の秩序:幕府統治の要

武家諸法度の目的は?江戸幕府の統治にどう貢献した?

武家統制と秩序維持。幕府の安定に不可欠だった。

武家諸法度が、武家社会の秩序維持にどのように貢献したのか、そしてその影響についてまとめます。

徳川家康のビジョンが、どのようにして江戸幕府の繁栄と安定に繋がったのか、再確認しましょう。

✅ 武家諸法度は、徳川家康が徳川将軍家の政権維持を目的として発案し、2代将軍秀忠によって発布された大名を統制するための法令群です。

✅ 目的は大名の力を抑えることであり、特に豊臣氏にルーツを持つ外様大名を警戒し、彼らが幕府に逆らえないようにするためのものでした。

✅ 内容は、学問と武芸の励行、居城の修理や新築の制限、大名間の婚姻の禁止など、大名の力を増強させないための条文が中心です。

さらに読む ⇒戦国武将のハナシ|面白い逸話やエピソード「どんな人?何をした?」だから戦国武将はおもしろい出典/画像元: https://busho.fun/column/buke-laws武家諸法度が、幕府の統治体制を支え、その後の日本の歴史に大きな影響を与えたことがよく分かりました。

家康公の遺産が、江戸幕府を盤石なものにしたのですね。

武家諸法度は、江戸幕府が武家を統制するための重要な手段として、幕末まで基本として踏襲され、武家社会の秩序維持に大きく貢献しました。

参勤交代は、大名の経済的負担を増やし、江戸への交通網の発達にも繋がりました。

武家諸法度は、幕府が直接的に各藩の政治に関与することなく、大名を統制するための重要な手段となりました。

これらの法令は、江戸幕府の統治体制を支え、その後の日本の歴史に大きな影響を与えました。

武家諸法度は、徳川家の血脈と家康のビジョンによって生み出され、その後の幕府の繁栄と安定に不可欠な役割を果たしたのです。

武家諸法度が、幕府統治の要であったことがよく分かりました。徳川家康の先見性と緻密な戦略が、江戸幕府の安定に繋がったのですね。

本日は、徳川家康の遺産と武家諸法度について解説しました。

家康公の知略と、その後の幕府の安定に繋がった統治方法について理解を深めることができました。

💡 徳川家康の血脈が、江戸幕府の基盤を築き上げました。

💡 武家諸法度は、大名統制を通じて幕府の安定に貢献しました。

💡 武家諸法度は、時代の変化に合わせて改訂され、統治を強化しました。