徳川家康の遺産と武家諸法度:天下泰平への布石とは?家康の血脈と幕府統治の基礎

江戸幕府の礎を築いた徳川家康。16人の子らが織りなす血脈と、大名を統制した『武家諸法度』。その二つが、泰平の世を創り上げた。武力と財力を抑制し、幕府への忠誠を促す法律は、家康の遺志を継ぎ、鎖国、参勤交代へと発展。時代に合わせて変化し、幕末まで武家社会を支え続けた。家康のビジョンが、日本の未来を形作った。

💡 徳川家康は16人の子供に恵まれ、その血脈が江戸幕府の基盤を築きました。

💡 武家諸法度は、大名の行動を制限し、江戸幕府の統治を安定させました。

💡 武家諸法度は、将軍の交代や時代の変化に合わせて改訂されていきました。

それでは、本日は徳川家康の遺産と武家諸法度について、3つのポイントに絞ってご紹介いたします。

家康の遺産:血脈と統治の礎

家康の子供たちは何をした? 彼の遺産とは?

幕府基盤を築き、政治的繋がりを強化した。

本日は、徳川家康が築き上げた遺産、特にその血筋と、それがどのように幕府の基盤を形作ったのかを解説します。

家康の血脈がどのように江戸幕府を支えたのか、その歴史を紐解きます。

✅ この記事は、ある種の「思考」をテーマにしており、その「思考」が何であるか、どのようにして生まれるのか、そしてその性質について考察している。

✅ 具体的には、記事は「思考」を「〇〇」と表現し、その「〇〇」がどのようにして他のものと関連し合い、影響し合っているのかを分析している。また、「〇〇」が生まれるプロセスや、そのプロセスに関わる要素についても言及している。

✅ 記事は、具体的な例を挙げながら「〇〇」の多様な側面を描き出し、最終的には「〇〇」の本質を理解しようと試みている。そして、その「〇〇」が持つ可能性や、私たちが「〇〇」とどのように関わるべきかについて示唆を与えている。

さらに読む ⇒mî̂Ӂj̎出典/画像元: http://history.c.ooco.jp/gosannke.htm家康公の血脈が、幕府の基盤を形成したというのは興味深いですね。

多くの子供たちが幕府を支える存在となったこと、そして娘たちが大名家に嫁いだことで政治的な繋がりを強めたことも、家康公の戦略の賜物ですね。

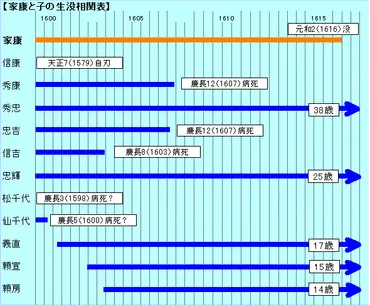

徳川家康は、11人の息子と5人の娘という、16人の子供たちに恵まれました。

その多くが、江戸幕府の基盤を築き、日本の歴史に名を刻むことになります。

長男の松平信康は非業の死を遂げましたが、次男の結城秀康は豊臣秀吉の養子となり、関ヶ原の戦いの後、福井藩主として家名を残しました。

三男の徳川秀忠は2代将軍として幕府を確立し、四男の松平忠吉は尾張藩主として、それぞれ徳川家の繁栄を支えました。

九男の徳川義直は尾張徳川家、十男の徳川頼宣は紀伊徳川家、十一男の徳川頼房は水戸徳川家の祖となり、徳川御三家として幕府を支える存在となりました。

娘たちは、奥平信昌や池田輝政といった有力大名家に嫁ぎ、家康の政治的な繋がりを強化しました。

この血脈こそが、彼の遺産であり、後に続く江戸幕府の基盤となったのです。

家康の子供たちの役割分担が明確で、まるで組織図を見ているようです。長男の非業の死や、御三家の存在など、歴史の教科書で学んだ知識が、より立体的に理解できました。

武家諸法度の誕生:天下泰平への布石

武家諸法度、何のため?徳川家康の想いと秀忠の決意!

幕府安泰と大名統制のため。外様大名の力削ぐ!

次に、天下泰平を確立するために発布された『武家諸法度』について解説します。

この法令は、家康公の遺志を受け継ぎ、大名統制を図るために制定されました。

その目的や内容、そしてそれが社会に与えた影響について掘り下げていきます。

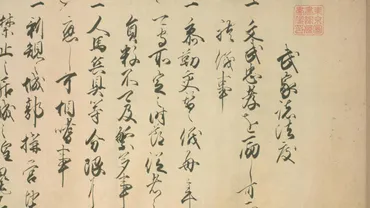

✅ 武家諸法度は、江戸幕府が全国の大名を対象に発布した法令で、二代将軍・徳川秀忠によって発布されたが、徳川家康が制定を命じたものである。

✅ 制定の目的は、大名が良い政治を行い、文武両道に励むための基本的なルールを示すとともに、豊臣政権の影響を払拭し、江戸幕府が統率するための大名の力抑制を目的としていた。

✅ 武家諸法度は、大名の行動を規定し、江戸時代の社会に大きな影響を与えた重要な法令である。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/187366武家諸法度の制定背景がよく分かりました。

豊臣家滅亡後、幕府の安定のために、大名を統制する法令が必要不可欠だったことが理解できます。

外様大名の力を削ぐという点も、安定した統治のためには重要だったのでしょう。

徳川家康の死後、大坂夏の陣で豊臣家が滅亡すると、2代将軍徳川秀忠は天下泰平を確実なものとするため、1615年に『武家諸法度』を発布しました。

この法令は、徳川家康の発案に基づいており、幕府の安泰と大名の統制を目的としていました。

法令の発布には、金地院崇伝などの人物が深く関わっています。

この法令は、親藩、譜代、外様といった大名の区分に関わらず適用されました。

特に豊臣氏にルーツを持つ外様大名の力を削ぐため、重要な役割を果たしました。

この武家諸法度は、大名の軍事力、経済力を抑制し、幕府への忠誠を促すためのものでした。

この法令の制定は、徳川家康が集めた誓紙と、臨済寺の僧侶・以心崇伝の加筆によって実現しました。

武家諸法度は、教科書で名前だけは知っていましたが、制定の目的や背景、そして、どのように大名を統制していたのか、初めて詳しく知ることができました。家康公の緻密な戦略に感銘を受けました。

次のページを読む ⇒

江戸幕府の統治術!武家諸法度で大名統制。元和令から鎖国、参勤交代まで、幕末まで武家社会を支えた歴史を凝縮。