藤原行成とは?和様の書を確立した平安時代の貴族と書家、その功績とは?藤原行成:和様書道の確立者、三跡の一人

日本の書道史を彩る二つの巨星、三筆と三跡。遣唐使がもたらした中国の書風を日本流に昇華させた三筆、空海、嵯峨天皇、橘逸勢。そして、和様書道の祖、小野道風ら三跡は、仮名文字を基盤とした独自の美を築いた。中でも藤原行成は、政治家・書家として活躍し、藤原道長を支えながら「和様」を確立。その美しい文字は、現代にも大きな影響を与え続けている。栄光と影が交錯する、彼の波乱万丈の生涯とは。

政治家としての藤原行成

一条天皇に仕えた藤原行成、その才能とは?

実務能力と政治的才能です。

政治家としての藤原行成:一条天皇に仕え、道長の信頼を得た藤原行成。

政治家として、どのような活躍を見せたのでしょうか?。

✅ 藤原行成は、能書家として「三蹟」の一人に数えられ、一条天皇に仕え、蔵人頭から権大納言に昇進した。道長の信頼も厚く、書道にも優れていた。

✅ 晩年には、一条天皇の意向に反し、道長の意向を受けて、道長の外孫である敦成親王(後一条天皇)への皇位継承を促したとされる。

✅ 『新撰年中行事』を著し、その写本が発見されるなど、多方面で才能を発揮した。また、日記『権記』や勅撰和歌集への歌の収録など、学問的にも業績を残した。

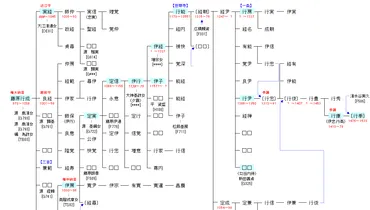

さらに読む ⇒n}出典/画像元: https://www.his-trip.info/keizu/F523.html政治家としての顔、蔵人頭からの昇進、そして道長との関係性。

藤原行成の多才さと、その政治的な手腕に驚きました。

三跡の中でも特に注目すべきは藤原行成です。

彼は、972年に生まれ、幼少期に祖父と父を亡くすという経験をしました。

しかし、その才能と実務能力で一条天皇に仕え、蔵人頭に抜擢され、政治の世界で活躍の場を得ます。

藤原行成が政治の世界で活躍した背景、よく分かりました。蔵人頭という重要な役職に就いた経緯や、道長との関係など、興味深い内容でした。

書家としての藤原行成

道長を支えた藤原行成!彼の書はどんな影響を与えた?

和様を確立し、美しい文字で後世に影響を与えた。

書家としての藤原行成:小野道風に憧れ、和様を完成させた藤原行成。

彼の書の特徴、そして代表作「白氏詩巻」の魅力とは?。

公開日:2023/08/24

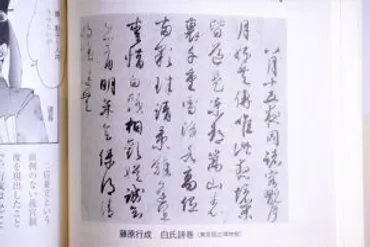

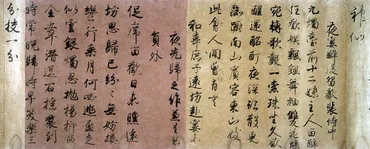

✅ 藤原行成は平安時代中期の書家で、小野道風に憧れ、和様の書を完成させた。彼の代表作である「白氏詩巻」は、優美で繊細な特徴を持ち、現在も多くの人に愛されている。

✅ 藤原行成の書は、男性的な小野道風や自由奔放な藤原佐理とは異なり、品と趣のある作風が特徴。彼の書は、字のうねりや空間の計算などから、真面目な性格や温かさが感じられる。

✅ 藤原行成の作品には、自筆と伝えられるものが多いものの、確実なものは少ない。本人が書いたと断定できるのは「書状」のみだが、教科書にも作品が掲載されており、和様の書の代表的な書家として知られている。

さらに読む ⇒書道、やっています出典/画像元: https://syodo.tokyo/?p=2618藤原行成の書の特徴、そして白氏詩巻の魅力。

彼が政治家としても活躍しながら、書家としても成功を収めた事実に感銘を受けました。

書は人柄を表しますね。

藤原行成は、藤原道長の右腕として、道長の娘・彰子を一条天皇の中宮とし、その子が皇太子となるように尽力するなど、道長の政権を支えました。

政治家としてだけでなく、書道家としてもその才能を発揮し、三蹟の一人として「和様」を確立。

彼の美しい文字は後世に大きな影響を与えました。

書は読みやすさに特徴があり、藤原定家と比較してもその美しさは際立っています。

彼の書いた日記は当時の様子を知る上での貴重な資料であり、白居易の『白氏詩巻』の書き写しは国宝に指定されています。

藤原行成の書が、読みやすさに特徴があるというのは、興味深いですね。白氏詩巻が国宝に指定されている理由も理解できます。彼の書風が、後世に与えた影響についても、もっと詳しく知りたいです。

晩年と、その死

道長と同日死?行成の二面性とは?

友人であり書家、栄光と影が交錯した生涯。

晩年と、その死:道長と同じ日に死去した藤原行成。

彼の死は、道長の権勢に隠れるように、それほど世間の注目を集めることはありませんでした。

公開日:2017/07/11

✅ 藤原行成は平安時代中期の書道家「三蹟」の一人でありながら、没落した藤原氏の末裔であった。

✅ 没落した家系にも関わらず、友人の源俊賢の推薦により、天皇の秘書業務を担う蔵人頭というエリート役職に就任した。

✅ 20代前半で官僚としての将来に絶望し出家を考えていた時期に、源俊賢の助けを得て重要な役職に就き、一条天皇と藤原道長の間で重要な役割を担うことになった。

さらに読む ⇒まなれきドットコム出典/画像元: https://manareki.com/fuziwara_yukinari藤原行成の晩年、そしてその死。

道長との関係性、そして彼の生涯が、少し寂しい結末だったことが印象的でした。

藤原行成は、藤原道長と同じ日に死去しました。

彼の死は、道長の権勢に隠れるように、それほど世間の注目を集めることはありませんでした。

藤原道長の友人としての側面と、日本独自の書道様式「和様」を確立した書家としての二つの顔を持ち、多方面で活躍した行成の生涯は、栄光と影が交錯するものでした。

藤原行成の死が、道長の影に隠れてしまったというのは、少し悲しいですね。しかし、彼の功績は決して色褪せることはないと思います。

本日は、藤原行成の生涯を多角的に見てきました。

政治家、書家としての功績、その人間性、非常に興味深い人物でした。

💡 藤原行成は、和様書道を確立し、日本の書道史に大きな影響を与えた人物です。

💡 政治家としても才能を発揮し、一条天皇に仕え、道長の右腕として活躍しました。

💡 彼の書は、優美で品格があり、現在も多くの人々に愛されています。