律令制とは?日本を中央集権国家へと導いた法と制度の基礎(?)律令制の成立と展開:中央集権国家への道のり

飛鳥時代、日本は中央集権国家を目指し、法治国家への道を歩み始めました。その象徴が、701年に完成した大宝律令です。刑罰と行政を定めたこの法典は、天皇中心の統治体制を確立し、班田収授法や官僚制度を通じて国家基盤を強化。律令制は、日本の社会構造に大きな影響を与え、その後の歴史を決定づける礎となりました。

統治機構の整備:二官八省と地方行政

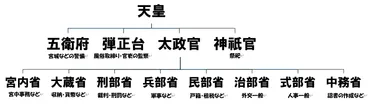

律令制下の政治の中枢は何?二官を答えよ!

神祇官と太政官。天皇を支えた。

中央集権体制を支えるために、統治機構が整備されました。

二官八省の設置や地方行政区分の整備など、中央と地方の関係が明確になりました。

これにより、国家の統治能力が向上し、安定した政治運営が行われました。

公開日:2024/10/08

✅ 律令制度は、律令と格式に基づき国家を運営する体制であり、大宝律令の完成により成立し、唐の制度を参考に日本に合わせて改定されました。

✅ 律令制度下では、人民は戸籍・計帳に登録され、租・調・庸・雑徭などの負担が課せられました。国家が戸を単位に人民を直接支配するようになり、氏姓制度から変化しました。

✅ 地方行政は五畿七道に分けられ、国司、郡司、里長がそれぞれの行政区画を統治しました。国司は中央から派遣され、郡司は地方豪族が務めましたが、徐々に国司の力が強まり郡司の権限は縮小しました。

さらに読む ⇒ 合格サプリ出典/画像元: https://goukaku-suppli.com/archives/71825二官八省や地方行政区分の話、まるで現代の省庁や地方自治体のようですね。

当時の人々が、いかに効率的な統治を目指していたのかがよく分かります。

中央集権体制を支えるために、中央政府の組織が整備されました。

律令制下では、天皇を頂点とし、政治の中枢である神祇官と太政官の二官が置かれました。

太政官は太政大臣をトップとし、左大臣、右大臣、大納言などが補佐しました。

太政官の下には、中務省(天皇の命令作成)、式部省(人事・教育)、治部省(仏教、外交)、民部省(戸籍、税金)など、それぞれ異なる役割を担う八省が配置されました。

また、都の警備・防衛を担当する五衛府、そして弾正台も設置されました。

地方行政においては、重要な地域に地方拠点が設けられ、中央政府による統治が隅々まで及ぶように工夫されました。

統治機構の整備は、国家運営の基盤となる重要な部分ですね。中央と地方の関係性が明確になったことで、より効率的な統治が可能になったという点は、現代の行政にも通じる教訓があるように感じました。

官僚制度の詳細:官・職・役

律令官僚制度、官・職・役の違いは?

官は組織/役人、職は職務/地位、役は任務/担当。

官僚制度は、律令制における重要な要素の一つです。

官、職、役という概念を理解することで、当時の政治構造がより深く理解できます。

官僚たちは、国家運営において重要な役割を果たしていました。

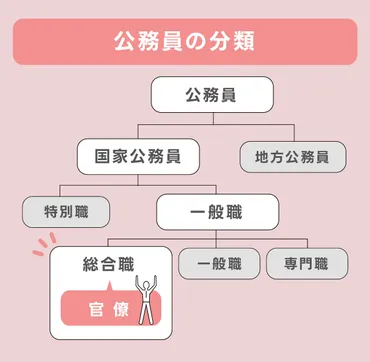

✅ 官僚は、国家公務員採用総合職試験に合格し中央省庁に採用された人々で、政策案や法案、予算案の策定を行い、国の運営を担う重要な役割を担っている。

✅ 官僚の魅力は、国家全体に影響を与える仕事ができること、国家運営の実感を得られること、高い専門性を持って働けることなど、民間企業では得られないやりがいがある点。

✅ 官僚は国家公務員であり、中央省庁で勤務。地方公務員との違いは、勤務先の管轄や異動の範囲、職員数などであり、官僚は国家公務員の中でも重要な役割を担っている。

さらに読む ⇒スロー就活サイト【CareerPod(キャリアポッド)】出典/画像元: https://careerpod.jp/career/c204/1官、職、役という言葉の意味の違い、初めて知りました。

それぞれの役割を明確にすることで、組織が円滑に機能するんですね。

昇進のルールなども興味深いです。

律令制度における官僚制度では、官、職、役という概念が重要でした。

官は太政官や中務省などの組織、または役人を指し、職は特定の組織内における官吏としての職務・職責を伴う地位・立場を指しました。

役は、それぞれの官吏が務める具体的な任務・担当・役目でした。

官職は、位階を基準として任命され、功績によって位階が上がり、その位階相当の職務に就くという流れが基本でした。

ただし、例外も存在し、昇進待ちや兼任、定員による制限などがありました。

当時の「官職」は『つかさ』と呼ばれ、組織の階層性を表し、「くらい」という言葉は位階だけでなく職や役にも用いられました。

官僚制度の解説、大変分かりやすかったです。官、職、役の違いを理解することで、律令制下の官僚組織の構造がより立体的に見えてきました。ありがとうございます。

律令体制の強化と展開

律令体制は何を目指した?中央集権国家の確立?

天皇中心の中央集権国家を確立すること。

律令体制は、国家の基盤を強化し、社会のあらゆる面を律令によって統制しようとしました。

これにより、中央集権国家としての体制が確立され、後の日本の政治・社会に大きな影響を与えました。

✅ 飛鳥時代は、7世紀の日本を指し、政治体制が中央集権的になり、天皇中心の国家体制が確立されました。聖徳太子による改革や、中国からの文化の影響が大きかった時代です。

✅ 飛鳥時代は、仏教が伝来し寺院が建設されるなど、文化的な発展も特徴です。また、日本という国号が用いられるようになり、芸術面では飛鳥文化と白鳳文化という二つの時期に分けられます。

✅ 飛鳥時代には、大和王権による支配が強化され、氏姓制度が発展しました。聖徳太子は、儒教思想を取り入れ、十七条憲法や冠位十二階を制定し、中国との交流を深めました。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/zh-hans/articles/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3稲の貸付制度や兵役制度など、国家財政を安定させ、国民を統制するための様々な施策があったんですね。

律令制が、社会全体をどのように変えていったのか、興味深いです。

律令体制は、国家財政の安定を図るために稲の貸付制度を設け、国民を兵士として徴用する兵役制度も導入しました。

これらの施策は、天皇を中心とした中央集権国家の確立を目的とし、社会のあらゆる側面を律令によって統制しようとするものでした。

律令制は、7世紀後半から8世紀初頭にかけて形成され、天武朝を経て大宝令で整理され、太政官を頂点とする二官八省の体制が完成しました。

八省に属さない官庁(弾正台、衛府など)も太政官の管轄下に置かれ、官庁間の統属関係が明確になりました。

また、令外官の一部も太政官の管轄下に置かれ、律令制の官僚組織を支えました。

律令体制は、古代日本の国家形成において重要な役割を果たし、その後の日本の政治・社会に大きな影響を与えました。

律令体制の強化と展開について、詳細な解説ありがとうございました。律令制が、ただの法律や制度だけでなく、社会全体をどのように変えていったのか、よく理解できました。

本日の記事を通じて、律令制の成立から展開、そしてその後の日本への影響について、理解を深めることができました。

複雑な内容でしたが、興味深いですね。

💡 律令制は、日本を中央集権国家へと導くための基盤を築いた。

💡 律令制は、法整備、身分制度、官僚制度、地方行政などを整備し、国家の秩序を維持した。

💡 律令制は、古代日本の政治・社会に大きな影響を与え、その後の日本の歴史を形作った。