律令制とは?日本を中央集権国家へと導いた法と制度の基礎(?)律令制の成立と展開:中央集権国家への道のり

飛鳥時代、日本は中央集権国家を目指し、法治国家への道を歩み始めました。その象徴が、701年に完成した大宝律令です。刑罰と行政を定めたこの法典は、天皇中心の統治体制を確立し、班田収授法や官僚制度を通じて国家基盤を強化。律令制は、日本の社会構造に大きな影響を与え、その後の歴史を決定づける礎となりました。

💡 律令制は、7世紀後半に成立した日本の国家統治体制であり、法治国家の基盤を築いた。

💡 律令制は、天皇を中心とした中央集権体制を確立するために、法整備、身分制度、官僚制度を整備した。

💡 律令制は、地方行政制度を整備し、中央政府による統治を全国に及ぼそうとした。

本日は、古代日本の政治体制を大きく変えた律令制について、詳しく見ていきましょう。

律令制の概要から、その具体的な内容、そしてその後の展開まで、わかりやすく解説していきます。

中央集権国家への道:律令制度の誕生

日本を中央集権国家にした鍵、それは何?

大宝律令と養老律令の制定と施行。

律令制の始まりは、7世紀末から8世紀初頭にかけてです。

唐の制度を参考にしながら、日本独自の律令が作られました。

この時代、国号や天皇号の使用が始まり、中央集権国家への道が歩み始めました。

公開日:2023/09/14

✅ 古代律令国家の完成は、701年の大宝律令の発布が通説だが、その少し前に日本国号や天皇号の使用が始まったという事実から議論が展開されている。

✅ 「日本」という国号は律令によって定められたものではなく、「やまと」と読んでいた「倭」を「日本」と書き換えていたという解釈や、「日本」は枕詞として使われていたという解釈が示されている。

✅ 唐の記録によれば、日本は「倭」から「日本」に国号を変更したが、大八洲の大和政権としては国名は「やまと」であり、「倭」や「日本」は外国向けの表記だったという解釈も存在する。

さらに読む ⇒ウェブマガジンプロメテウス出典/画像元: https://mzprometheus.wordpress.com/2023/09/13/na12ritsuryou/なるほど、国号の変遷や天皇号の使用など、細かな部分にも意味があるんですね。

歴史の深さを感じます。

大宝律令の編纂に至るまでの過程も、興味深く勉強になります。

飛鳥時代、日本は中央集権国家を目指し、法治国家の確立を目指しました。

その第一歩として、法治国家の基盤となる「大宝律令」の編纂に着手します。

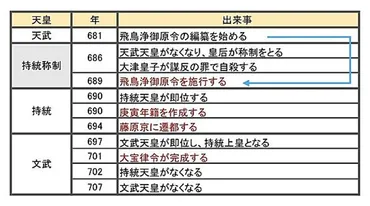

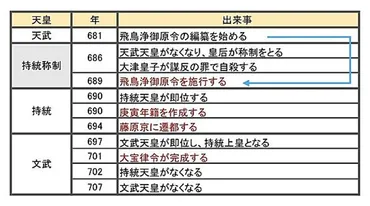

天智天皇による近江令、天武天皇による飛鳥浄御原令を経て、701年に文武天皇のもと、刑部親王や藤原不比等らが中心となり大宝律令が完成しました。

翌年施行され、国号が正式に「日本」となりました。

大宝律令は刑法である「律」と、行政法・一般法である「令」から成り、国民の遵守事項、違反時の罰則を定めたものでした。

718年には藤原不比等らによって修正された養老律令が編纂され、757年に施行されました。

これらの律令の内容は、『令義解』や『令集解』から確認できます。

律令の施行により、天皇を中心とした中央集権体制が構築され始めました。

司会さんの解説、大変分かりやすかったです。国号の解釈や大宝律令の成立背景など、初めて知ることも多く、大変勉強になりました。ありがとうございます。

律令制度の核心:法と秩序の確立

律令制は何のために?秩序維持の鍵は?

国家秩序維持と中央集権体制の強化。

律令制は、法と秩序の確立を目指し、様々な制度を整備しました。

身分制度や刑罰、土地制度などが設けられ、国家の基盤が強化されていきました。

これらの制度は、社会の安定と秩序維持に大きく貢献しました。

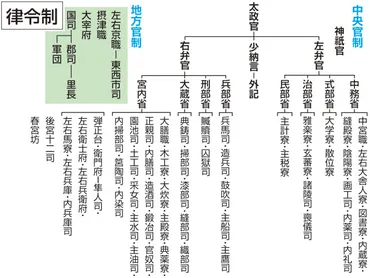

✅ 律令制は、7世紀後半に成立した日本の国家統治体制であり、良・賤の身分制度、中央集権的な官僚制、国家的土地所有に基づく公民支配を特徴とする。

✅ 身分制度は良民と賤民に分けられ、賤民には様々な種類があった。良民には姓が与えられ、支配階級である貴族と被支配階級である一般公民に分かれていた。

✅ 律令国家の支配身分を示すものとして位階制度があり、官僚は位階に応じた官職に任じられた。地方の豪族層には外位が与えられ、軍功者には勲位が与えられた。

さらに読む ⇒コトバンク 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 出典/画像元: https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8B%E4%BB%A4%E5%88%B6-149078身分制度や刑罰の詳細な規定があったんですね。

国家の秩序を守るために、様々な工夫が凝らされていたことがよく分かります。

土地制度の整備も重要だったんですね。

律令は、国家の秩序を維持するための重要な役割を果たしました。

大宝律令は、犯罪の種類と刑罰を明確化し、八虐と呼ばれる天皇や父母に背く重大な罪と、五刑(笞、杖、徒、流、死)を規定しました。

この厳格な刑罰は、国家の秩序維持を目的としました。

また、国家の基盤となる土地制度の整備にも着手し、国民に均等に土地を分配する班田収授法を採用し、安定した税収を確保するための租税制度を確立しました。

さらに、中央集権体制を強化するため、身分制度を整備し、官僚制度を確立しました。

これにより、天皇を中心とした強固な統治体制の構築を目指しました。

今回のお話で、律令制が国家の秩序維持のためにどれだけ力を入れていたのか、よく理解できました。班田収授法のような土地制度は、現代の社会にも通じるものがあり、興味深いです。

次のページを読む ⇒

律令制下の強固な中央集権体制!天皇を頂点に、二官八省が国家を運営。官僚制度と地方行政で隅々まで統治。古代日本の国家形成を支えた仕組みを解説!