江戸時代の情報伝達を支えたプロフェッショナル!飛脚の秘密とは?飛脚の驚くべき速さ:継走と肉体の秘密

江戸時代、情報伝達を担ったプロフェッショナル、飛脚。驚異的な速さで手紙や荷物を運び、社会を支えた彼らの秘密を解き明かす!軽装、継走システム、肉体鍛錬… 100km超を走破した驚異の脚力と、昼夜を問わず走り抜く不屈の精神!早飛脚や幕府公用の継飛脚のエピソードも。現代の郵便・物流のルーツを探る、知恵と工夫が詰まった江戸時代の熱きドラマ!

早飛脚の活躍と特権

早飛脚、驚異の速さ!江戸〜大阪間の往復は何日?

わずか3日で往復!信じられない速さ!

飛脚の中でも、特に速さを誇ったのが早飛脚です。

本章では、早飛脚の活躍と、彼らが与えられていた特権について解説します。

驚くべきスピードと、それを支えた社会的な背景に迫ります。

✅ 江戸時代の「継飛脚」は、幕府公用の超重要公文書を運ぶため、夜間の関所通過や増水した川の優先的な通行など、様々な特権を与えられていた。

✅ 継飛脚は、宿場ごとにリレー形式で手紙や荷物を運び、江戸から京都までの約500kmを60〜80時間で走破するほどの速さだった。

✅ 継飛脚は、人力のみで最短3日で江戸から京都へ手紙を届けるという、驚異的なスピードを実現していた。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/229355早飛脚は、重要な情報を迅速に届けるために、様々な特権を与えられていたのですね。

夜間の関所通過や、大名行列の横切りなど、現代では想像もできないような特権です。

飛脚の中でも、特に速さを誇ったのが急ぎの「早飛脚」です。

彼らは江戸〜大阪間を3日で往復する記録を残しました。

幕府公用の「継飛脚」は、老中など高位の役人のための重要書類を運び、その速さを支えるために、夜間の関所通過、大井川の特別渡河、川留め解除後の優先通行、大名行列の横切りなど、数々の特権を与えられていました。

彼らは江戸から京都までの約500kmを60〜80時間で走破し、最短3日で手紙を届けることも可能でした。

早飛脚の特権、すごいですね! 現代のVIP待遇みたいだ。それだけの価値があったってことですよね。3日で江戸〜大阪間を往復って、ほんと人間離れしてる!

飛脚の仕組み:現代への影響

飛脚の凄さって?どんな工夫で情報を届けたの?

宿場での交代、食事、仮眠で昼夜走り続けた。

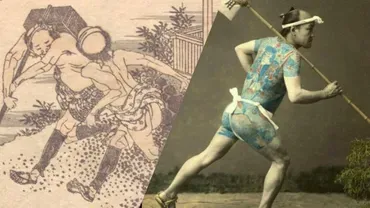

近代郵便制度が始まるまで、飛脚は情報伝達の重要な役割を担っていました。

本章では、郵便制度の創始と飛脚の役割の変化、そして現代への影響について解説します。

✅ 1872年に郵便制度が創始されました。

✅ これにより、従来の飛脚から郵便へと変わりました。

✅ 東京や大阪など、都市部だけでなく地方にも郵便制度が展開されました。

さらに読む ⇒ジャパンアーカイブズ - Japan Archives 日本の近現代史150年をビジュアルで振り返る出典/画像元: https://jaa2100.org/entry/detail/031665.html飛脚のシステムが、近代郵便制度や宅配便の原型になったというのは、興味深いですね。

飛脚の知恵と工夫が、現代の社会にも活かされていると思うと感慨深いです。

飛脚は、宿場での交代制、簡易な食事、短い仮眠でスタミナを維持し、昼夜を問わず走り続けました。

そのネットワークと配達制度は、明治時代に入り欧米式の郵便制度が整うまで、情報伝達の重要な役割を担い、その後の郵便制度や宅配便の原型となりました。

飛脚の存在は、当時の人々の知恵、工夫、体力のすごさを物語っています。

飛脚のシステムが、今の郵便や宅配便のルーツになっているってすごいですね! 昔の人の知恵って、本当にすごい。

江戸時代のインフラ:飛脚の終焉と遺産

江戸時代の飛脚、現代に活きる情報伝達の秘訣とは?

通信インフラとしての役割と効率化のヒント。

江戸時代には、様々な種類の飛脚が存在し、それぞれの役割を果たしていました。

本章では、継飛脚、大名飛脚、町飛脚といった種類と、彼らが担った役割について解説します。

✅ 江戸時代の飛脚は、幕府の重要文書を運ぶ継飛脚、大名間の連絡を担う大名飛脚、庶民の生活を支える町飛脚の3種類があり、それぞれ異なる役割を果たした。

✅ 継飛脚は、五街道を利用し、特別な特権を持ちながら江戸から京都間を驚異的な速さで駆け抜け、現代の高速通信を彷彿とさせる活躍を見せた。

✅ 町飛脚は、手紙や貨物、金銭のやり取りなど多様なサービスを提供し、人々の生活を支える重要な役割を担った。

さらに読む ⇒江戸時代の飛脚の秘密とは? ~情報伝達を支えた人々の物語~出典/画像元: https://gone-hidden.com/archives/398様々な種類の飛脚が、それぞれの役割を担い、社会を支えていたんですね。

継飛脚の高速通信、町飛脚の多様なサービスなど、現代の社会にも通じるものがあります。

飛脚は、江戸時代の主要な交通手段が限られる中で、手紙や荷物を運搬する重要な役割を果たしました。

彼らの活躍は、現代の通信や物流にも影響を与え、江戸時代の通信インフラとしての重要性を示しています。

飛脚のシステムは、現代社会における情報伝達の効率化に繋がる、貴重な歴史的遺産と言えるでしょう。

飛脚にも色々な種類があったんですね! それぞれが社会を支える重要な役割を担っていたなんて、すごい。現代の物流みたい!

本日は、江戸時代の情報伝達を支えた飛脚について、深く学ぶことができました。

彼らの知恵と工夫、そして社会への貢献に感銘を受けました。

💡 飛脚は、災害情報の伝達や物資の輸送を通じて、社会インフラを支えた。

💡 飛脚の驚異的な速さは、継走システム、肉体強化、軽装によって実現された。

💡 飛脚のシステムは、現代の郵便制度や宅配便の原型となり、現代の社会にも影響を与えている。