多様な食文化と歴史の交差点:インバウンド、保育、そしてユダヤ人救済への道とは?食の多様性、宗教的配慮、文化交流、そして歴史的偉業。

日本を訪れる外国人観光客、特にユダヤ教徒の食事制限「カシュルート」への配慮が重要に。東広島市の保育所では、多様な宗教に対応した除去食を提供し多文化共生を推進。異文化理解を深める「ラビ茶」プロジェクトや、ナチスからのユダヤ人救済で知られる樋口季一郎中将の功績を称える動きも。食を通じて、国際的な友好を深める試みを紹介します。

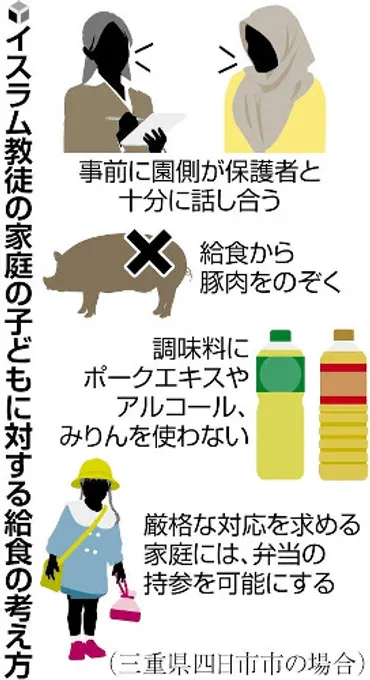

保育所における宗教食への取り組みと課題

東広島市の保育園、宗教対応でどんな課題?

食事や文化の違い、保護者との連携が課題。

保育所では、外国人や外国にルーツを持つ子どもたちをサポートするため、日本語教育や宗教的な食習慣への対応を行っています。

多文化共生社会の実現に向け、保育環境の整備が急務となっています。

✅ 保育現場では、外国人や外国にルーツを持つ子どもたちを支援するため、就学に備えた日本語教育や、宗教的な食習慣への対応が行われている。

✅ 多くの保育園では、日本語の音読指導や、保護者との密なコミュニケーションを通じて、子どもの健やかな成長を支援しており、ベトナム語など多言語への対応も進んでいる。

✅ 外国人児童生徒の増加に伴い、言語の壁や不就学の問題が深刻化しており、多文化への対応を含めた保育環境の整備が急務となっている。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20231017-OYTET50004/保育現場での多文化対応は、言葉の壁や食文化の違いなど、様々な課題を抱えながらも、子どもたちの健やかな成長を支えるために行われています。

大変素晴らしい取り組みだと思います。

東広島市の保育所では、多様な宗教に対応するため、イスラム教徒のハラールミートなど、宗教上の制限に対応した食事を提供しています。

しかし、保護者との意思疎通や、日本の習慣の説明に苦労することもあります。

解決策として、大学、行政、保育所、保護者間の密な連携が重要であり、保育所は異文化に触れる絶好の機会となっています。

保育所での取り組みは、まさに多文化共生の第一歩ですね。子どもたちが多様な文化に触れ、理解を深めることができる環境は素晴らしいです。

抹茶とユダヤ教:文化交流の新たな試み

ラビ茶、何のため?ユダヤ教と日本の文化交流?

異文化理解と交流のため、抹茶で!

「ラビ茶」プロジェクトは、ユダヤ教正統派のラビに日本の抹茶を味わってもらい、異文化間の交流を深める試みです。

コーシャ認証を取得した抹茶を使用し、茶道を通して相互理解を深めています。

✅ ユダヤ教正統派のラビに日本の抹茶を味わってもらう「ラビ茶」プロジェクトが始まり、異文化間の交流が生まれている。

✅ イスラエル留学中に新型コロナウイルス禍で差別を経験した筆者が、日本帰国後に茶道家との出会いをきっかけに、コーシャ認証のお茶をラビに提供するプロジェクトを思いつく。

✅ コーシャのルールに則った抹茶を提供するため、茶園との連携や、ラビの協力のもと「コーシャ茶の湯セット」が完成し、水嶋大使との茶会も実現した。

さらに読む ⇒新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト出典/画像元: https://www.fsight.jp/articles/-/50885抹茶とユダヤ教という組み合わせが興味深いですね。

異なる文化が、食を通じて交流することで、新たな価値が生まれるという好例だと思います。

Culpediaの徳永勇樹氏は、イスラエル留学中の経験から、ユダヤ教正統派のラビに日本の抹茶を味わってもらう「ラビ茶」プロジェクトを立ち上げました。

これは、コーシャ認証を取得した抹茶を使用し、異文化間の交流と理解を深めることを目的としています。

新型コロナウイルス禍におけるアジア人差別の経験と、茶道家との出会いが、このプロジェクトの背景にあります。

抹茶とユダヤ教の組み合わせは、斬新で面白いですね。異文化交流の新しい形を見た気がします。

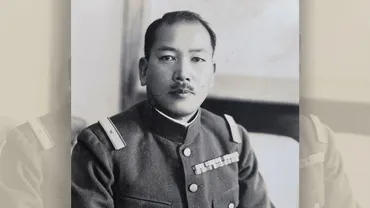

樋口季一郎中将:ユダヤ人救済の功績を後世に

ナチスの迫害から救った英雄、樋口季一郎とは?

ユダヤ人難民を救済した陸軍中将。

樋口季一郎陸軍中将のユダヤ人救済の功績を称える銅像建立の計画が進んでいます。

ナチス・ドイツの迫害からユダヤ人難民を救出した彼の功績は、国際的な友好関係を育む上で非常に重要です。

公開日:2023/07/01

✅ ナチス・ドイツによる迫害からユダヤ人難民を救出した樋口季一郎陸軍中将の功績を称える銅像建立の計画が、国内外のユダヤ人からの寄付によって進められている。

✅ 樋口中将は、満州国でユダヤ人難民の通過を許可し、上海への脱出ルートを開いた。彼の行動は、ユダヤ人の境遇への理解と憐憫、そして情報収集の目的があったと考えられる。

✅ 銅像は、樋口中将の出身地である淡路島や、北方領土を遠望できる北海道に設置が検討されており、国際的な友好の輪を広げることを目指している。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g01097/樋口季一郎中将のユダヤ人救済は、人道的観点から非常に価値のある行為です。

その功績を称える動きがあることは、大変素晴らしいですね。

第二次世界大戦直前、ナチス・ドイツの迫害からユダヤ人難民を救済した樋口季一郎陸軍中将の功績を称える銅像建立の動きが活発化しています。

樋口中将は、満州国ハルビン特務機関長時代に、ソ連国境で立ち往生していたユダヤ人難民の通過を認め、上海への脱出ルートを開きました。

有志による募金活動が、日本、イスラエル、米国で展開され、樋口中将の功績を後世に伝えるとともに、国際的な友好を深めることを目指しています。

樋口中将の功績は、もっと多くの人に知られるべきです。銅像建立は、そのための良い機会になるでしょう。

本日は、食文化の多様性と歴史的偉業を通して、多文化共生社会の重要性を改めて認識しました。

それぞれの文化を尊重し、理解を深めることが、より良い未来を築くために不可欠ですね。

💡 多様な食文化への対応は、インバウンド、保育、そして多文化共生社会において重要。

💡 ユダヤ教の食のルール「カシュルート」は、世界中のユダヤ教徒の食生活を支える基盤。

💡 歴史的偉業と文化交流が、国際的な友好関係を深める上で大きな役割を果たす。