桓武天皇の改革と勘解由使:平安時代の地方政治を読み解く?桓武天皇と勘解由使:地方政治の腐敗と改革の舞台裏

平安時代、桓武天皇は地方政治の腐敗を正すため「勘解由使」を設置! 国司の不正を監視し、円滑な交代を支えた。 莫大な富を得る国司の横暴、民衆を苦しめる不正を、勘解由使がどう暴いたのか? その役割と、受領の台頭による影響、そしてその終焉までを解説。 律令政治の立て直しを目指した、歴史の転換点を見逃すな!

勘解由使の役割:解由状と不与解由状

勘解由使は何を審査し、地方政治を安定させた?

解由状の審査と、不正の抑止。

勘解由使は、国司の交代時に発行される「解由状」を審査する役割を担いました。

この書類は、非常に重要な意味を持っていました。

公開日:2021/11/27

✅ 勘解由使は、国司の不正行為を監視し、任期交代時のトラブルを防ぐために設置された官職。

✅ 国司は地方行政を行い、税の徴収権限を利用して不正な搾取や賄賂を行っていた。特に、正税(倉庫に貯蓄された稲)を高利で貸し付ける「出挙」で利益を得ていた。

✅ 国司の任期交代時に、前任の国司が解由状を渡す際に不正や賄賂が発生することがあり、勘解由使はそれをチェックする役割を担った。

さらに読む ⇒まなれきドットコム出典/画像元: https://manareki.com/kegeyusi解由状の審査を通じて、不正をチェックしていたんですね。

不与解由状の発行は、国司の不正を抑止する上で大きな効果があったのでしょうね。

勘解由使の主な任務は、国司の交代時に発行される「解由状」を審査することでした。

解由状は、前任者が後任者に問題なく引き継ぎを行ったことを証明する重要な書類です。

勘解由使は、この解由状の発行過程で不正の有無を厳しくチェックしました。

もし不正が見つかった場合は、「不与解由状」を発行し、天皇や太政官に報告しました。

この「不与解由状」の発行は、国司の不正を抑止し、地方政治の安定化に貢献しました。

解由状っていうのは、現代で言うところの退職願みたいなものですかね? それをチェックする人がいたってことですね。

桓武天皇のビジョン:遷都と蝦夷討伐

桓武天皇の遷都の目的は?国の安定のために何をした?

律令政治の立て直し、中央集権強化、蝦夷討伐。

桓武天皇は、政治改革の一環として、長岡京への遷都、蝦夷討伐のための財源確保など、様々な政策を実行しました。

✅ 桓武天皇は、母方の血筋へのコンプレックスから、反対勢力の排除や対外戦争に積極的に取り組みました。

✅ 長岡京遷都は、財政難や仏教勢力との対立、桓武天皇自身の出自などが理由として考えられており、寺院の建設を抑制する政策をとりました。

✅ 長岡京造営を進めていた藤原種継が暗殺された事件をきっかけに、桓武天皇は藤原氏と対立関係にあった大伴氏を疑い、事件に関与したとして処罰しました。

さらに読む ⇒日本の歴史 解説音声つき出典/画像元: https://history.kaisetsuvoice.com/Kanmu2.html桓武天皇は、本当に色々なことに取り組んでいたんですね。

遷都や蝦夷討伐も、政治的な狙いがあったんですね。

桓武天皇は、勘解由使の設置に加えて、長岡京と平安京への二度の遷都も行いました。

これは、新しい政治の象徴を示すと同時に、寺院の影響力が強かった平城京から離れるためでもありました。

さらに、蝦夷討伐のための財源確保も、重要な目的の一つでした。

これらの政策は、すべて律令政治の立て直し、中央集権の強化、そして国の安定を目指すものでした。

遷都って、なんかロマンがありますよね。でも、それも政治的な理由があったんですね。蝦夷討伐も、当時の政治情勢を考えると、重要な政策だったんでしょうね。

時代と制度の終焉:受領の台頭と勘解由使の廃止

勘解由使は何故廃止された?受領の影響とは?

受領の不正と影響力増大で、役割が薄れたため。

受領の台頭により、勘解由使の役割は徐々に薄れ、制度は終焉を迎えます。

時代の流れを感じますね。

✅ 受領は、現地に赴任した国司の首席であり、徴税業務を担い、中央政府から大きな裁量権を与えられていた。

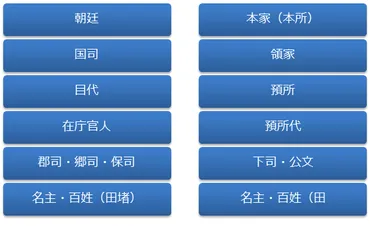

✅ 10世紀には負名体制が整えられ、「田」を単位とした徴税が行われるようになり、検田の強化も行われた。受領は目代と呼ばれる郎等を用い、国衙行政を主導した。

✅ 中央政府にとって受領の働きは重要であり、人事には一定のシステムが存在した。郡家は10世紀に消滅し、在地勢力は在庁官人として国衙に集結することで安定した体制を築いた。

さらに読む ⇒My WordPress Blog│THE THOR04出典/画像元: https://nihonshi.me/kodai1-13/せっかく設置された勘解由使も、受領たちの台頭によって、その役割を終えることになったんですね。

歴史の移り変わりを感じます。

勘解由使の設置は、当初は地方政治の改善に大きく貢献しましたが、時代が進むにつれて、受領と呼ばれる有力な国司が現れ、彼らの影響力が増大しました。

受領たちは、勘解由使の監視をかいくぐり、不正を巧妙化させていきました。

結果として、勘解由使の役割は徐々に薄れ、その影響力も低下していきました。

最終的には、勘解由使は廃止されましたが、その存在は、地方行政の改善を促し、後の時代の公務員交代ルールに影響を与え、歴史にその足跡を刻みました。

受領っていうのは、悪い人たちだったんですか? 勘解由使の制度を無効にしちゃうくらいですから、相当悪いことをしてたんでしょうね…。

桓武天皇の政治改革、そして勘解由使の活躍と終焉。

歴史の流れを感じる内容でした。

💡 桓武天皇が律令政治の立て直しを図り、国司の不正を正すために勘解由使を設置。

💡 勘解由使は解由状の審査を通じて、国司の不正を監視し、地方政治の安定化に貢献。

💡 受領の台頭により、勘解由使の役割は薄れ、廃止。しかし後の制度に影響を与えた。