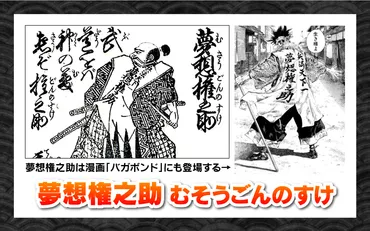

武蔵と権之助、剣豪たちの知られざる戦いとは?武蔵を唯一負かした男、夢想権之助

日本最強の剣豪、宮本武蔵に唯一対抗した男、夢想権之助。二天一流に敗れた彼は、武蔵を倒すため、杖術という革新的な武術を創始。剣術の弱点を突き、武蔵を翻弄した。再戦の結果は謎に包まれたまま、杖術は現代の武道へと発展。敗北から生まれた杖術は、武術の可能性を広げ、人々に影響を与え続けている。武蔵と権之助、二人の武芸者の物語が今、蘇る。

杖術の誕生と再戦

宮本武蔵を相手に、権之助は何を成し遂げた?

再戦はあったが、結果は曖昧に伝えられている。

宮本武蔵は生涯無敗と言われているが、実は敗北したという説もある。

夢想権之助との再戦の結果は定かではなく、引き分け、または権之助の勝利という説も存在する。

公開日:2022/06/15

✅ 宮本武蔵は「生涯無敗」とされているが、実際には負けたという説があり、夢想権之助、荒木又右衛門、そしてもう一人の人物に敗北した可能性がある。

✅ 夢想権之助は杖術を編み出し、武蔵との再戦で勝利したとされるが、勝敗ははっきりせず、その杖術は現代の逮捕術にも影響を与えている。

✅ 荒木又右衛門との試合は徳川家光の御前試合で行われ、互角の戦いの末、又右衛門が勝利し、武蔵は自身の年齢と兵法の神髄に到達したという自信を持って対峙した。

さらに読む ⇒歴史ミステリー大辞典出典/画像元: https://rekishimystery.com/musashi/勝敗がはっきりしないというのが、また歴史の面白いところですね。

様々な解釈があるからこそ、興味が尽きません。

権之助の杖術は、剣術の技術を組み合わせ、相手の刀剣を制する『剣術殺し』とも言えるものでした。

権之助は、武蔵との再戦に挑みましたが、その結果については様々な解釈が存在します。

『二天記』では、武蔵が勝利したかのような記述がありますが、権之助の開祖である神道夢想流杖術の口伝では、権之助がリベンジを果たしたとされています。

この曖昧さは、武蔵の無敗神話を守りつつ、権之助の存在も示す、玉虫色の表現である可能性があると考えられます。

武蔵は江戸にいた頃、夢想権之助が木刀での勝負を挑んできた際、近くにあった割木を即席の武器として用い、権之助を打ち負かしたという記述も存在します。

宮本武蔵の生涯無敗伝説、ちょっと揺らぎますね。夢想権之助との勝負の結果が曖昧なのも、何か意味があるんでしょうか?

杖術の継承と影響

福岡藩秘伝、杖術の教えとは?

人を傷つけず、殺さず。捕縛術に活かされた。

夢想権之助の杖術である神道夢想流杖術は、黒田藩で秘伝として受け継がれた後、全国に普及。

現代の警視庁の逮捕術にも採用され、武術としての価値が認められています。

✅ 神道夢想流杖術は、約400年の歴史を持つ古流武術で、杖を用いて様々な技を繰り出し、警視庁の必須武術としても採用されています。

✅ 黒田藩で藩外不出の御留武術として継承され、明治以降は全国に広まり、現在では60余りの杖の形と併伝武術が伝承されています。

✅ 劔和會では、古流本来の技を習得することを目指し、杖術だけでなく神道流剣術も稽古し、力に頼らない体の使い方を重視しています。

さらに読む ⇒居合・古武術の道場 劔和會|東京都港区 無外流居合・神道夢想流杖術出典/画像元: https://kenwa-kai.com/shintomusoryu杖術が、武術としてだけでなく、現代の逮捕術にも活かされているというのは驚きです。

武術の奥深さを感じますね。

権之助が生み出した杖術は、筑前福岡藩の黒田家に伝わり、藩外不出の武術として継承されました。

明治維新以降、神道夢想流杖術は全国に広まり、警視庁でも採用されました。

権之助の「人を傷つけず、殺さず」という理念は、警察の捕縛術と合致し、逮捕術に活かされることになります。

柔道の嘉納治五郎も、弟子に間合いを教えるために杖術を取り入れました。

現代では全日本剣道連盟傘下の杖道としても発展し、武蔵の時代から脈々と受け継がれています。

逮捕術に繋がっているなんて、すごいですね! 罪人を捕らえるための技術としても、武術は活かされているんですね。

武蔵と権之助、それぞれの道

武蔵に敗れた権之助、その敗北から何を学んだ?

乗り越え、杖術で武術の可能性を広げた。

宮本武蔵と夢想権之助、二人の武芸者の関係は、歴史の中で様々な解釈がされています。

権之助の杖術は、武蔵に対抗するための手段として、剣術とは異なる可能性を示しました。

✅ 夢想権之助勝吉は、宮本武蔵に唯一黒星をつけた(または引き分けた)と伝わる武人で、神道夢想流杖術の開祖として知られています。

✅ 杖術は、四尺二寸一分(約128cm)の杖を用いて剣術などに対抗する武術で、剣術の弱点を突く戦法が特徴です。

✅ 神道夢想流杖術は、現代の逮捕術や杖道として受け継がれており、相手の命を奪わず制圧することに重点を置いています。

さらに読む ⇒日本の歴史を分かりやすく解説!!出典/画像元: https://xn--u9j228h2jmngbv0k.com/2017/11/%E6%9D%96%E8%A1%93/宮本武蔵と夢想権之助、二人の生き様が、現代にも影響を与えているというのが素晴らしいですね。

武術を通して、色々なことを学べそうです。

宮本武蔵と夢想権之助。

二人の武芸者の関係は、様々な解釈の余地を残しつつ、現代にまで語り継がれています。

武蔵は13歳で初勝利を飾り、29歳までに一度も負けなかったという記録があります。

権之助が武蔵に敗北した際に受けた心の葛藤。

敗北を認めることができず、そこから抜け出せなくなることこそが、人生における最大の敗北であるという示唆がある一方、権之助の才能を鑑みると、この敗北を乗り越え、さらなる高みを目指したのではないかと推測されています。

権之助の杖術は、剣術とは異なるアプローチで武蔵に対抗し、武術の可能性を広げたのです。

二人ともすごいですね。勝ち負けだけではない、武術の奥深さを感じました。それぞれの道を進んだということですね。

今回は、宮本武蔵と夢想権之助という、二人の武芸者の生き様と、その影響についてご紹介しました。

興味深い内容でしたね。

💡 宮本武蔵と夢想権之助の出会いと、それぞれの武術との関わり。

💡 夢想権之助の杖術は現代の逮捕術や杖道に影響を与えている。

💡 二人の武芸者の関係は、様々な解釈がされ、現代にも語り継がれている。