古代食文化への探求:『延喜式』から読み解く食生活とは?『延喜式』と古代日本の食文化、蘇の謎に迫る

古代日本の食生活を紐解く!『万葉集』や『延喜式』から、古代人が食べていた魚や、貴重な乳製品「蘇」の実態に迫る。平安時代の行政要覧『延喜式』を詳細に分析し、魚の流通や食され方、蘇の製法と歴史を解き明かす。現代にも通じる食文化のルーツを探求し、古代の人々の生活を鮮やかに浮かび上がらせる、知的好奇心を刺激する一冊!

💡 『延喜式』などの文献から、古代の人々が何を食べていたのか、その食材の種類や調理法について読み解く。

💡 古代の食文化を知る手がかりとなる『延喜式』の詳細な記録、税として納められた食材の種類などを紹介する。

💡 平安時代の『延喜式』に記された、当時の食文化の一端を紐解き、現代の食生活との違いを探る。

今回は、古代日本の食文化に焦点を当て、『延喜式』などの文献を通して、当時の人々の食生活を探求していきます。

古代の人々の食生活への興味を掻き立てながら、次の章に進みましょう。

『延喜式』と古代日本の食文化

古代日本の食生活、何から分かる?文献?出土品?

『万葉集』『延喜式』、遺跡からの出土品!

『延喜式』は、古代日本の食文化を知る上で貴重な資料です。

当時の人々の食生活、そして食料調達の様子を詳しく知ることができます。

この章では、その内容を掘り下げていきます。

✅ 古代の人々が何を食べていたかを知る手がかりとして、遺跡からの獣骨や貝殻、文献に残る税の品目や歌などが挙げられる。

✅ 平安時代の『延喜式』には、税として納められた食材が詳細に記録されており、当時の食文化の一端を知ることができる。

✅ 食材の種類はある程度判明しているものの、それらをどのように調理し食べていたかについては、加工法や形状が記されているものの、具体的な方法は不明な点が多い。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/244623『延喜式』に記された食文化は、現代の食生活とは大きく異なり、興味深いですね。

食材の具体的な調理法が不明な点は、想像力をかき立てられます。

古代日本の食生活を知る手がかりは、『万葉集』や『延喜式』といった文献、さらには遺跡からの出土品にあります。

古代人は現代と近い食材(ウナギ、アワビなど)を食べており、『延喜式』には税として運ばれた食材の詳細が記されています。

しかし、具体的な調理法や食文化については不明な点が多く残されています。

『延喜式』は、平安時代初期に編纂された律令の施行細則であり、宮中行事や制度を詳細に記した行政要覧です。

全50巻から成り、官人の職務規定、祭祀、物品の名称・産地など、多岐にわたる情報が収録されています。

とりわけ、巻九・十に収録された「神名式」は重要で、当時官社であった神社を列記し、全国に2861社、3132座の「式内社」が存在することを示しています。

興味深い内容ですね。当時の食生活を知る手がかりが、文献や出土品にあるというのは、ロマンを感じます。特に『延喜式』は、当時の食文化を理解する上で非常に重要な資料ですね。

『式内水産物需給試考』の内容

古代の食卓事情!『延喜式』に登場する魚と鯉の意外な関係とは?

鯉は祭祀より食料。貢租には不向きだった。

この章では、『延喜式』に登場する水産物に関する記述に焦点を当てます。

当時の人々がどのような魚介類を食べていたのか、興味深い情報が満載です。

✅ この記事は、世界の漁業と養殖業、MSC・ASC認証、様々な魚介類(魚類、貝類、甲殻類、海藻など)の種類について網羅的に解説しています。

✅ 各魚介類は、分類、特徴、食用の可否などが詳細に説明され、サケ科、カレイ目、フグ目など、幅広い種類がリストアップされています。

✅ さらに、魚介類に含まれる栄養素(アスタキサンチン、鉄分、ω3脂肪酸、ビタミンD)や、魚介類から感染する寄生虫症についても言及しています。

さらに読む ⇒ 枕石漱流出典/画像元: https://www.chinseki.com/cont6/58.html魚介類の需給関係を詳細に考察している点が、非常に興味深いですね。

古代の人々が何を食べていたのか、具体的に知ることができそうです。

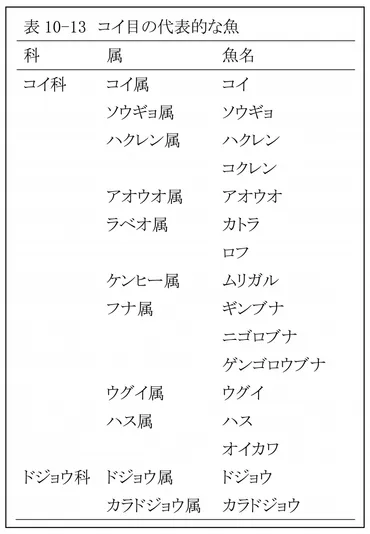

本論文では、『延喜式』に登場する淡水魚である鯉、鮒、鮭、鮎、阿米魚、鱒、伊具比、鱸、鱉の9種を取り上げ、それぞれの名称、産地、加工物、式内における需給関係を詳細に考察しています。

古文献を幅広く参照し、漁法や禁漁についても検討を加えました。

特に「第一鯉」について、和名、古文献での記載状況、用途、需要に言及。

鯉は祭祀用としての記述が少ないこと、生食・煮食が主で塩乾蔵に適さない点が、貢租の対象として不便であった理由として考察されています。

なるほど!古代の魚介類に関する情報、大変興味深いです。特に、鯉の祭祀利用が少ないという点は、意外でした。

次のページを読む ⇒

古代の高級食材「蘇」!牛乳を濃縮した練乳のようなもの。飛鳥時代から貴族に愛され、習志野でも作られていた!