三筆とは?平安初期の書家たちとその魅力に迫る!(歴史解説)平安初期の書を彩った三人の巨星

遣唐使がもたらした唐の書風を学び、日本独自の書を確立した「三筆」の物語。空海、嵯峨天皇、橘逸勢。彼らの力強くも繊細な筆致、端正で気品あふれる書、洗練された書風は、日本の書道史に革命を起こした。代表作を通して、彼らの個性と書道の奥深さに触れ、その美しさを堪能しよう。試験対策にも役立つ、三筆と三蹟の違いも解説。

三筆が切り開いた道:唐様から日本様へ

三筆は何を変えた?日本の書道の歴史を動かした功績とは?

唐様を学び、日本独自の書風の基盤を築いた!

三筆の活躍は、日本の書道に大きな影響を与え、その後の書道史に道を開きました。

彼らがどのように日本の書道に貢献したのかを見ていきましょう。

公開日:2021/02/02

✅ 三筆は平安時代初期の空海、嵯峨天皇、橘逸勢の3人で、唐の書風を学びつつ独自の書法を確立し、日本書道の基礎を築いた。

✅ 三跡は平安時代中期から後期にかけて活躍した小野道風、藤原佐理、藤原行成の3人で、和様書道の大家として知られ、仮名文字の発展とともに独自の書風を確立した。

✅ 三筆と三跡はどちらも書の大家3人を指すが、三筆は唐風の書を基盤とし、三跡は国風文化の中で和様書道を確立した点で異なる。

さらに読む ⇒ものがたりする平安出典/画像元: https://heianmagazine.com/culture/sanpitsu-sanseki-nousyoka三筆が唐様を学び、日本独自の書風を確立したんですね。

それが後の三蹟による和様書道の発展につながったというのは、とても興味深いですね。

三筆の活躍は、日本の書道に大きな変革をもたらしました。

彼らは、中国の書風である「唐様」を学び、日本独自の書風を確立するための基盤を築きました。

彼らの功績は、後の「三蹟」による和様書道の発展へとつながり、日本独自の美意識に基づいた書の探求を促しました。

三筆の時代は、書道が単なる技術ではなく、精神性や美意識を表現する芸術としての価値を高めた時代でもありました。

唐様から日本様への流れ、とてもよく理解できました。三筆の功績が、後の書道に大きく影響していることを知ることができました。

三筆と三蹟:日本書道史における対比

三蹟って誰?日本の書道史にどんな影響を与えたの?

和様書道を確立、仮名発展に貢献した平安時代の書家。

三筆と並び、日本書道史において重要な存在である三蹟。

彼らの書風や、三筆との違いを見ていきましょう。

✅ 平安時代中期に活躍した三蹟(小野道風、藤原佐理、藤原行成)は、遣唐使廃止後の国風文化の中で和様と呼ばれる日本独自の書を完成させた。

✅ 小野道風は和様書道の基礎を築き、藤原佐理はそれを発展させ、藤原行成は三蹟の中で最後に活躍し、和様書道を完成させた。

✅ 三蹟の書風はそれぞれ野跡、佐蹟、権跡と呼ばれ、後の日本の書道に大きな影響を与え、藤原行成は世尊寺流を開祖した。

さらに読む ⇒書道入門出典/画像元: https://shodo-kanji.com/d1-2-3sanseki.html三筆と三蹟の違い、すごく分かりやすかったです!それぞれの時代背景や書風、代表的な人物を比較しながら学ぶことができ、試験対策にも役立ちそうですね。

日本書道史においては、「三筆」と並び「三蹟」も重要な存在です。

三蹟は、平安時代中期に活躍した小野道風、藤原佐理、藤原行成を指し、和様書道を確立した人々です。

三筆が唐様を基盤としたのに対し、三蹟は日本独自の美意識に基づいた書風を特徴としています。

三筆が書の基礎を築き、三蹟が仮名の発展に貢献したことで、日本の書道は独自の発展を遂げました。

試験対策としては、時代背景、書風、代表的人物などを比較することで、三筆と三蹟の違いを理解することが重要です。

三筆と三蹟の違いを改めて整理できました。それぞれの書風や時代背景を理解することで、日本書道史への理解が深まりました。

三筆への旅:時代を超えた書の世界

書道史を彩る三筆!時代を超えた彼らの魅力とは?

傑出した書家たちの個性と、書道の奥深さ!

時代を超えて、書の世界を彩った様々な三筆をご紹介します。

それぞれの三筆が、書道を通してどのような表現を追求したのかを見ていきましょう。

✅ 寛永の三筆は本阿弥光悦(書家、芸術家)、近衛信尹(公卿、書家)、松花堂昭乗(僧、書家、画家)であり、それぞれの書風や芸術分野で独自の才能を発揮した。

✅ 黄檗の三筆は、中国から渡来した隠元隆琦(黄檗宗開祖)、木庵性瑫(隠元の弟子)、即非如一(隠元の弟子)であり、明の文化を日本にもたらし、黄檗宗の発展に貢献した。

✅ これらの三筆は、書道を通じて独自の表現を追求し、日本の文化・芸術に多様性をもたらした。

さらに読む ⇒文字の博物館|巻菱湖記念時代館出典/画像元: https://maki-ryouko.jp/%E4%B8%89%E7%AD%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/2/寛永の三筆、黄檗の三筆など、様々な三筆がいるんですね。

それぞれの時代背景や、どんな人たちがいたのか、もっと詳しく知りたくなりました。

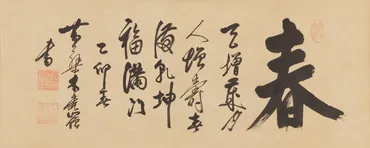

三筆は、各時代において書道で傑出した3人を指す言葉であり、その概念は時代とともに変化しました。

江戸時代には、本阿弥光悦らによる「寛永の三筆」、隠元禅師らによる「黄檗の三筆」、巻菱湖らによる「幕末の三筆」などが存在しました。

また、藤原行成を祖とする世尊寺流の書流も存在し、書家たちの多様な個性と書道の歴史を伝えています。

三筆たちの残した書は、現代の私たちにも影響を与え続けており、書道の奥深さと魅力を伝えています。

彼らの作品を通して、書の世界を探求し、その美しさを感じてみましょう。

色々な三筆がいるんですね!時代の流れとともに、三筆の概念も変わっていくというのが面白いと思いました。書の世界は奥深いですね。

本日の記事では、平安初期の三筆を中心に、日本書道史における書の変遷を解説しました。

様々な視点から書の世界を楽しんでいただけたら幸いです。

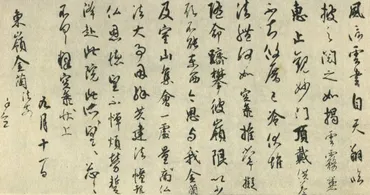

💡 平安時代初期に活躍した空海、嵯峨天皇、橘逸勢の3人を三筆と呼び、それぞれの書風と特徴を解説しました。

💡 三筆の代表作を通して、彼らの書風と人となりを紐解き、その魅力を探求しました。

💡 三筆が切り開いた道と、その後の三蹟との関係性、そして時代ごとの三筆の概念を紹介しました。