家督相続とは?制度概要から現代への影響まで徹底解説!(家督相続、相続制度、戸主制度?)知っておきたい!家督相続の基礎知識と現代の相続

明治時代から昭和22年まで存在した「家督相続」とは?長男が全てを相続した制度の背景、現行の相続制度との違いを解説。現代でも生じる家督相続的な状況、その対策とは?遺言、家族信託など、現代で家督相続に近い状況を作る方法のメリット・デメリット、相続トラブル回避のポイントを紹介します。

現代における家督相続の影響と問題点

現代に残る家督相続!相続トラブルを防ぐには?

遺留分への配慮と、専門家への相談が重要。

現代においても、家督相続の影響が残ることがあります。

主に、1947年5月2日以前に開始した相続に関して、家督相続制度が適用される場合です。

この章では、その影響と、現代における問題点について解説します。

✅ 家督相続は、明治時代から昭和初期にかけて存在した制度で、戸主の死亡時に長男が全財産を相続するものでしたが、現在は原則として適用されません。

✅ 例外として、1947年5月2日以前に開始した相続に関しては家督相続制度が適用される場合があり、相続登記の際に過去の家督相続に基づいて手続きが行われることがあります。

✅ 現在の相続制度で長男に全財産を相続させるには、遺言書を作成し、他の相続人の同意を得るか、遺産分割協議を行い、全員の合意を得る必要があります。

さらに読む ⇒専門分野に特化した総合力でみなさまの会計・税務の課題に応える会計事務所|全国81拠点|顧問先17,000件|辻・本郷 税理士法人出典/画像元: https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/familyinheritance現代でも、過去の家督相続に基づいて手続きが行われる場合があるんですね。

相続登記未了の不動産など、注意が必要なケースもあるということですね。

現代においても、家督相続的な状況が発生することがあります。

これは、被相続人が生前に特定の相続人に財産を集中させる意図を示していた場合や、事実上の家長として特定の相続人が家の管理を担っていた場合などが挙げられます。

遺言書の作成や生前贈与などにより、家督相続に近い相続を実現することも可能ですが、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。

また、相続登記未了の不動産においては、過去の家督相続の影響が残っている場合があります。

具体的には、1947年5月2日以前に死亡した祖父の相続において、家督相続が適用される可能性があります。

このような場合、相続トラブルを防ぐためには、家督相続的な主張への適切な対応が重要となります。

1947年以前の相続っていうと、結構古い話になりますね。そんな昔の制度が、現代の相続に影響を与えるなんて、ちょっと複雑ですね。

現代における家督相続に近い相続を実現する方法

スムーズな相続、どう実現?遺言、信託、何が有効?

遺言、信託活用で、相続を円滑に!

現代で家督相続に近い状況を作る方法として、遺言書の作成や家族信託などがあります。

これらの方法の利点と欠点、そして注意点について解説していきます。

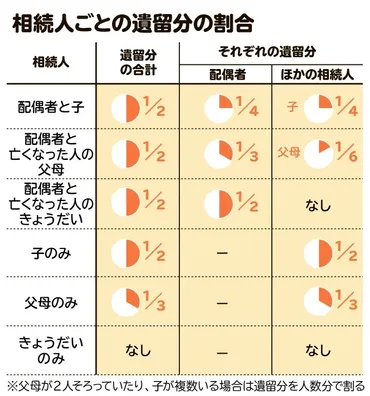

✅ 遺留分とは、相続人に保障された最低限の遺産取得分であり、遺言書で遺留分を侵害する内容が書かれていても、相続人は遺留分侵害額請求を行うことで遺留分を確保できる。

✅ 遺言書は、遺産の分け方を被相続人が自由に決められる書面だが、遺留分を侵害する内容の場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性がある。

✅ 遺留分侵害額請求を行うことで、遺言書の内容に関わらず、遺留分額と実際に取得した財産額の差額を金銭で受け取ることができる。

さらに読む ⇒遺産相続対策や手続きをサポートするポータルサイト|相続会議出典/画像元: https://souzoku.asahi.com/article/14720443遺言書や家族信託は、現代でも家督相続に近い状況を作り出す手段として有効なのですね。

しかし、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要ということですね。

現代で家督相続に近い状況を作るための手段として、遺言書の作成や家族信託、遺産分割協議などがあります。

これらの方法の利点としては、子や孫世代への相続がスムーズに進み、親族間のトラブルを減らすことができ、土地や不動産の管理・処分が容易になる点が挙げられます。

しかし、これらの方法を用いる場合でも、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。

一方、欠点としては、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があり、相続人間で不公平感が生じる可能性があること、相続の手続きには専門的な知識が必要になることなどがあります。

実家を相続する際には、複数人での相続が必要ないか確認し、相続登記を確実に行い、空き家にならないように注意する必要があります。

遺言書とか家族信託って、なんだか難しそうですね。でも、ちゃんと準備すれば、自分の意思を反映させた相続ができるってことですね。

相続トラブルへの対処法と専門家への相談

家督相続の主張?弁護士相談はなぜ重要?

法的アドバイスとトラブル解決のため。

相続トラブルに発展した場合、専門家への相談が重要になります。

この章では、家督相続に関するトラブルへの対処法と、専門家の役割について解説します。

✅ 家督相続は、明治時代に長男が全ての遺産を相続する制度でしたが、現代の民法では廃止されています。

✅ 現代でも、旧来の考え方で「長男が全て相続すべき」と主張する人がいる場合があり、そのような場合は弁護士に相談し、平等な遺産分割を目指すべきです。

✅ 家督相続が発生したケースでは、弁護士に相談することで、阻止のアドバイスや、遺産分割を適切に行うためのサポートを受けることができます。

さらに読む ⇒ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)|遺産相続トラブルの解決に強い弁護士検索サイト出典/画像元: https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/38/もし家督相続を主張する人が現れたら、まずは専門家に相談することが大切ですね。

法律を誤解した主張には、きちんと対応する必要があるということですね。

もし家督相続を主張する相続人が現れた場合、まずはその主張の根拠を確認し、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

専門家は法的観点から適切なアドバイスを行い、相続トラブルを解決する手助けをしてくれます。

特に、家督相続が適用されうるケース、例えば1947年5月2日以前に開始した相続で未だに遺産分割や相続登記が完了していない場合などには、注意が必要です。

法律を誤解した長男が不当な主張をすることも考えられるため、法定相続分または遺留分に従った相続を主張することが重要です。

相続って、色んな問題が起こる可能性があるんですね。弁護士さんに相談することで、トラブルを未然に防ぐことができるなら、心強いですね!

本日の解説を通して、家督相続の歴史的背景、現代との違い、そして相続問題への対策について理解を深められたかと思います。

💡 家督相続は、長男が家を継ぐための制度で、現代の相続制度とは大きく異なる。

💡 現代でも、遺言書や家族信託を活用することで、家督相続に近い状況を作ることができる場合がある。

💡 相続トラブルが発生した場合は、専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要。