藤原佐理(書家)の魅力とは?三跡の一人、独特の書風と人となりを探る!藤原佐理:平安時代の書家、三跡の一人。書状に見る人間性。

平安の書聖・藤原佐理。自由奔放な筆致「一墨之様」で知られ、国宝にも指定されるその書は、現代の書家をも魅了する。幼少期の父との死別、朝廷での活躍、大宰府への赴任… 波乱万丈の人生と、謝罪や窮状を伝える書状に見る人間味溢れる姿。大河ドラマにも登場する「三跡」の中で異彩を放つ佐理の書の世界へ。その作品群は、日本の書道史に新たな風を吹き込んだ。

代表的な作品と所蔵

佐理の書、貴重な理由は?香川県立ミュージアム所蔵「藤原佐理筆詩懐紙」!

書道史の重要資料、当時の文化・美意識を伝える!

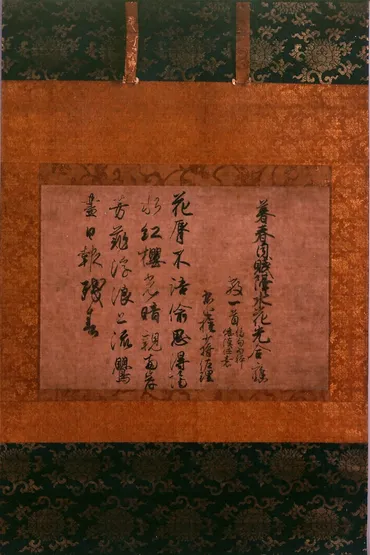

佐理の代表作の一つに「藤原佐理筆詩懐紙」があります。

これは、佐理が若き日に詠んだ春の詩を墨書したもので、香川県立ミュージアムが所蔵しています。

✅ 藤原佐理筆詩懐紙は、平安時代の書家・藤原佐理が書いたもので、現存する最古の詩の懐紙として貴重である。

✅ 水戸黄門こと徳川光圀は、兄である高松藩祖・松平頼重に水戸家伝来の家宝である「藤原佐理筆詩懐紙」を譲った。

✅ この懐紙は、佐理の美しい書の字で、若き佐理が詠んだ春の詩が綴られており、S字の運筆やグラデーションなどが見どころとなっている。

さらに読む ⇒文化遺産オンライン出典/画像元: https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/47481若き日の佐理が詠んだ詩が、美しい書で残っているというのは、とてもロマンチックですね。

佐理の書が、当時の文化や美意識を伝えているというのも、素晴らしいです。

佐理の作品には、書状以外にも、若き佐理が詠んだ春の詩を墨書した「藤原佐理筆詩懐紙」があり、S字の運筆や筆圧のグラデーションが見どころです。

この作品は、香川県立ミュージアムが所蔵しており、水戸黄門としても知られる徳川光圀の意向により、高松藩祖松平頼重に譲られました。

これは書道史における重要な資料であるだけでなく、当時の文化や美意識を今に伝える貴重な文化財です。

「藤原佐理筆詩懐紙」は、佐理の若き日の作品が見られる貴重な資料ですね。徳川光圀が譲ったというエピソードも、歴史好きにはたまらない魅力です。

佐理の人となりと逸話

書家・佐理、嵐を乗り越え扁額!一体どこへ奉納?

大三島神社。夢のお告げで扁額を奉納。

佐理は、小野道風、藤原行成と並び「三跡」の一人に数えられ、日本独自の書風「和様」を確立しました。

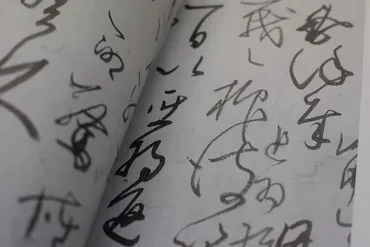

その作品は、謝罪や経済的困窮を訴える書状が中心です。

✅ 藤原佐理は「三跡」の一人に数えられ、小野道風や藤原行成と並び日本独自の書風「和様」を確立した。

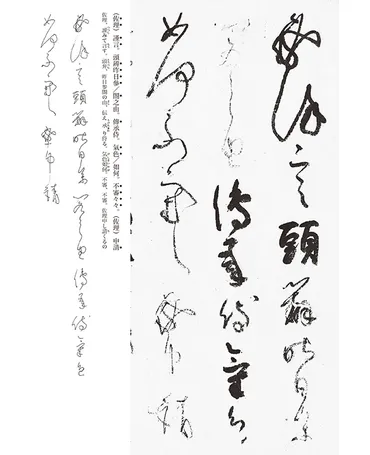

✅ 佐理の作品は、現存する最古の懐紙作品である「詩懐紙」以外は書状が中心で、奔放でダイナミックな草書に近い書風が特徴。

✅ 佐理の書状は、謝罪や経済的困窮を訴える内容が多く、才能がありながらも気まぐれで実務能力に欠ける芸術家肌であったと評されている。

さらに読む ⇒天来書院出典/画像元: http://www.shodo.co.jp/blog/yume2021/494/佐理は、ものぐさで怠け者と評される一方、書家としての才能は高く評価されたのですね。

夢のお告げで扁額を奉納したという逸話も、とても興味深いです。

佐理は、大鏡において「ものぐさで怠け者」と評される一方、書家としての才能は高く評価されました。

大宰府からの帰路、嵐に遭った際に夢の中で三島明神から扁額を依頼され、翌朝大三島神社で扁額を奉納し無事帰京したという逸話が残っています。

この夢のお告げの場所は弓削島の明神と判明し、「藤原佐理卿漂着之浜」の碑が建立されています。

佐理は、文学、音楽、仏教など、様々な文化領域の人々と交流し、書道の可能性を広げ、日本の文化全体の発展にも貢献しました。

ものぐさで怠け者という評価と、書家としての高い才能のギャップが面白いですね。夢のお告げで扁額を奉納したというエピソードは、佐理の人柄を表しているようで、とても印象的です。

歴史的評価と現代への影響

佐理の書が日本の書道史に残した功績は?

独創的な書風で、日本の書道発展に貢献。

佐理は平安時代の書家で、小野道風、藤原行成と並び「三跡」と称されました。

その書風は自由に速く書かれるのが特徴で、代表作には様々な種類の書状があります。

✅ 藤原佐理は平安時代の書家で、小野道風、藤原行成と並び「三跡」と称され、書風は自由に速く書かれるのが特徴。

✅ 代表作には『離洛帖』『国申文帖』『恩命帖』『去夏帖』『頭弁帖』などがあり、漢詩や始末書など、様々な種類の書状が残されている。

✅ 人柄はものぐさで怠け者と評される一方で、書においては草書に優れた評価を受け、その書風は「一墨之様」と称された。

さらに読む ⇒筆、硯、墨、半紙など書道用品全般の販売出典/画像元: https://www.osakakyouzai.com/osaka_kyouzai/?p=4608佐理の書は、現代の書家にも大きな影響を与えているのですね。

2024年の大河ドラマ『光る君へ』にも登場する藤原行成と比較して、佐理の書の個性を感じてみたいです。

佐理の書は、現代の書家にも大きな影響を与え、その独創的な書風は、日本の書道の発展に大きく貢献しました。

2024年の大河ドラマ『光る君へ』にも登場する藤原行成をはじめ、他の「三跡」の書跡と比較することで、佐理の書の個性が際立ちます。

佐理の貴重な作品群は、日本の書道史において永遠に輝き続けています。

今回のお話を聞いて、佐理の書に対する興味がさらに湧きました。大河ドラマにも注目して、他の三跡との比較もしてみたいと思います。

本日は藤原佐理という人物の魅力に迫りました。

彼の書風、作品、そして人となりを知ることで、日本の書道史における佐理の重要性を改めて感じました。

💡 藤原佐理は「三跡」の一人として知られ、その書は国宝にも指定されています。

💡 佐理の書は、謝罪文など人間味あふれる書状が多く、その背景にある人柄も魅力です。

💡 彼の書風は現代の書道にも影響を与え、その作品は現在も高く評価されています。