藤原佐理(書家)の魅力とは?三跡の一人、独特の書風と人となりを探る!藤原佐理:平安時代の書家、三跡の一人。書状に見る人間性。

平安の書聖・藤原佐理。自由奔放な筆致「一墨之様」で知られ、国宝にも指定されるその書は、現代の書家をも魅了する。幼少期の父との死別、朝廷での活躍、大宰府への赴任… 波乱万丈の人生と、謝罪や窮状を伝える書状に見る人間味溢れる姿。大河ドラマにも登場する「三跡」の中で異彩を放つ佐理の書の世界へ。その作品群は、日本の書道史に新たな風を吹き込んだ。

💡 藤原佐理は平安時代の書家で、「三跡」の一人として知られ、その書は国宝にも指定されています。

💡 佐理の書は謝罪文や近況報告など、人間味あふれる書状が多く、その背景にある人柄も魅力です。

💡 代表作には「離洛帖」や「詩懐紙」があり、その書風は現代の書道にも影響を与えています。

本日は、平安時代の書家、藤原佐理について、様々な角度から見ていきましょう。

生い立ちから書風、作品の特徴まで、詳しく解説していきます。

生い立ちと出世

平安の書道家、藤原佐理。彼の書が評価された理由とは?

現代で高く評価され、国宝にも指定されている。

藤原佐理は944年に生まれ、幼くして父を亡くしますが、祖父に育てられました。

18歳で朝廷の書き役となり、左少将、参議、兵部卿を歴任します。

✅ 平安時代の書家である藤原佐理は、三跡の一人として知られ、その書は国宝にも指定されている。

✅ 藤原佐理は、小野道風に憧れ、朝廷の書き役を務め、昇進を重ね、最終的には大宰府に赴任した。

✅ 藤原佐理の書は、現存するものの多くが詫び状であるという特徴がある。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/222376藤原佐理は、幼少期に父親を亡くされ、朝廷でのキャリアを重ねながら、大宰府へ赴任するまで昇進したのですね。

その道のりは、平坦ではなかったのかもしれません。

平安時代中期(944-998年)に活躍した藤原佐理は、小野道風、藤原行成と共に「三跡」として知られ、日本の書道史に大きな足跡を残しました。

佐理は幼くして父を亡くし、祖父に育てられ、18歳で朝廷の書き役となりました。

佐理は左少将、参議、兵部卿を歴任し、大宰府への赴任も経験しています。

その書は、当時あまり流行しませんでしたが、現代において高く評価され、国宝にも指定されています。

佐理の生い立ちから朝廷でのキャリア、大宰府赴任まで、非常に興味深いですね。特に、幼くして父を亡くされたという部分は、彼の後の作品にどう影響しているのか、とても気になります。

書風と作品の特徴

佐理の書風、どんな印象?代表作は?

自由奔放な書風。代表作は離洛帖、国申文帖、恩命帖。

佐理の書は、その上手さゆえに謝罪文や愚痴の手紙が国宝として残っているほどです。

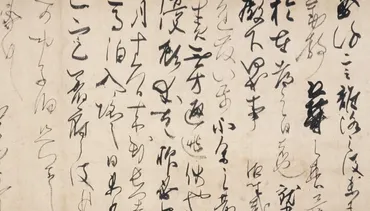

代表作「離洛帖」は、大宰府への赴任挨拶を怠ったことを詫びる内容です。

✅ 藤原佐理の書は、その上手さゆえに謝罪文や愚痴の手紙が国宝として残っており、そのユニークな背景が興味深い。

✅ 特に「離洛帖」は、太宰府への赴任挨拶を怠ったことを詫びる内容でありながら、流麗な筆致で書かれており、佐理の人柄を垣間見ることができる。

✅ 佐理は失敗が多い人物だったが、その美しい文字により許されたと推測され、書が持つ人間性と芸術性が示されている。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/art-rock/2216/佐理の書は、失敗談を詫びる内容の書状が多いというのは面白いですね。

その失敗を、美しい文字で表現することで、許されてきたのかもしれません。

佐理の書風は、自由に速く書き流す「一墨之様」と評され、自由奔放でダイナミックな印象を与えることで知られています。

現存する作品の多くは書状であり、謝罪や経済的な困窮を訴える内容が多いことが特徴です。

代表作には、都を離れる際の挨拶を詫びた「離洛帖」、叔父への伝言を依頼した「国申文帖」、矢の手配忘れを詫びた「恩命帖」などがあります。

佐理の作品は、王羲之や懐素などの中国の草書に近く、独特の癖がある書風が特徴です。

謝罪文や愚痴の手紙が国宝になっているなんて、驚きですね!佐理さんの人間性や、書が持つ力、そして、当時の人々の価値観が垣間見えるようで、とても興味深いです。

次のページを読む ⇒

平安時代の書家、藤原佐理。S字の筆致が美しい「詩懐紙」、水戸黄門ゆかりの逸話も。独創的な書風は現代にも影響!大河ドラマでも注目の佐理の世界を堪能。