ヒグマ襲撃事件の記憶と教訓:1970年、日高山脈カムイエクウチカウシ山で何が起きたのか?福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ襲撃事件:手記から読み解く惨劇と教訓

1970年、日高山脈で起きた福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ襲撃事件。3名の命が奪われた悲劇を、著者のヒグマ遭遇体験と、生存者の手記を通して振り返る。巨大ヒグマの執拗な攻撃、消された記録、そして語られ始めた事件の真相とは? 過去の教訓を胸に、ヒグマとの共存を考える、衝撃と教訓に満ちたドキュメント。

事件の真相と教訓

過去の教訓を風化させないために何が公開された?

興梠氏の手記が公開された

事件から50年が経ち、関係者の証言から事件の真相に迫ります。

登山ブームとヒグマ対策の遅れ、そして事件を風化させないための取り組みについて解説します。

公開日:2020/11/21

✅ 1970年に発生した福岡大学ワンダーフォーゲル部のヒグマ襲撃事件から50年が経ち、関係者の証言が公開された。

✅ 事件発生当時、登山ブームで多くの人が山に入る一方、人間の残飯やゴミがヒグマを引き寄せるという認識は薄く、適切な対策が取られていなかった。

✅ コメントでは、事件の残酷さやヒグマの恐ろしさ、当時の知識不足への指摘、そして今後の教訓として事件を後世に伝える必要性が語られている。

さらに読む ⇒はてなブックマーク出典/画像元: https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bunshun.jp/articles/-/41275Wikipediaの記事削除は、過去の教訓が忘れ去られる危険性を示唆しており、非常に残念です。

興梠氏の手記公開は、事件を風化させないための重要な取り組みだと思います。

事件の詳細が掲載されていたWikipediaの記事が削除されたことは、過去の教訓が風化することを危惧させる出来事です。

しかし、興梠氏の手記は、遭難事故の記憶を風化させず、登山者への教訓とするために公開されています。

事件の謎を解く鍵を握る人物、吉田博光氏(87歳、仮名)は、事件の50年間、その出来事を胸に封印してきましたが、初めて口を開きました。

当時の報道では、ヒグマは2メートルという巨大さで、執拗に学生たちを追い回したとされています。

事件は、昭和・平成を通じて最悪のヒグマ獣害事件として記録されました。

著者は、ヒグマ被害の可能性は今後も否定できないと警鐘を鳴らしています。

事件の風化は、本当に恐ろしいことです。興梠氏の手記公開は、過去の教訓を未来に伝えるために不可欠な行為ですね。事件の真相を解明し、二度と悲劇を繰り返さないために、積極的に情報を発信していくべきです。

ヒグマとの遭遇と恐怖

福岡大ワンゲル部事件、ヒグマの恐怖とは?

登山者を襲う、ヒグマの致命的な攻撃リスク。

YAMA HACKに掲載された福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ襲撃事件の報告書について解説します。

事件の詳細と、クマとの共存を目指すための材料としての意義を考察します。

公開日:2025/05/15

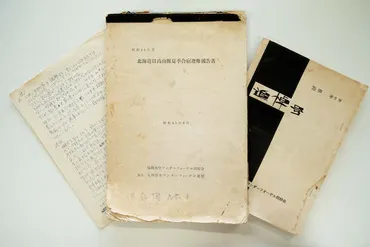

✅ 福岡大ワンゲル部ヒグマ襲撃事件の報告書が、登山メディア「YAMA HACK」で公開された。これは、事件から約35年後に同クラブに在籍していた元編集部員が、貴重な記録が失われることを危惧し、当時のメンバーやOB会の了承を得て実現したものである。

✅ 事件は1970年7月、北海道・日高山脈のカムイエクウチカウシ山で発生し、大学生パーティがヒグマに襲われ3名が死亡するという凄惨なもので、当時の状況、時代背景を踏まえて事件の詳細を伝えている。

✅ 報告書の公開は、安易な議論を目的とするのではなく、クマの生態を知り、登山者がクマとの共存を目指すための材料として役立てることを意図している。

さらに読む ⇒【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン - ヤマハック出典/画像元: https://yamahack.com/4450ヒグマに対する恐怖は、人間の生存本能を揺さぶるものがありますね。

著者の体験談、そして興梠氏の手記は、改めてヒグマの恐ろしさを認識させます。

福岡大学ワンダーフォーゲル部の事件は、ヒグマが登山者を襲い、3名の死者を出した獣害事件として、人々に強烈な印象を与えました。

著者の体験談、そして興梠氏の手記は、ヒグマに対する恐怖を改めて認識させます。

一般的に、クマによる人間への攻撃は、犬によるものと比較して発生頻度は低いものの、クマの生息域に居住する人々にとっては、致命的な攻撃を受けるリスクが相対的に高いという現実があります。

事件後、著者は加害ヒグマの剥製が展示されている日高山脈山岳センターを訪れ、複雑な心境を抱きました。

ヒグマの剥製を見た著者の複雑な心境、よく分かります。人間と自然との関係、そして命の尊さを改めて考えさせられる出来事です。様々な感情が入り混じったことでしょう。

過去の教訓を未来へ

北海道の三毛別羆事件から学ぶべき教訓は?

ヒグマとの遭遇への十分な準備と注意。

三毛別ヒグマ事件の復元地を訪れた筆者の報告を通して、過去の獣害事件を振り返ります。

過去の教訓を活かし、ヒグマとの共存について考えます。

公開日:2022/06/30

✅ 北海道苫前町で発生した「三毛別ヒグマ事件」の復元地は、訪問者の多くが「怖い」と口にする場所であり、熊の出没や携帯電話の圏外など、注意が必要な場所として知られている。

✅ 事件は、大正時代に冬眠できなかった巨大ヒグマが、開拓集落を襲い、7人が死亡したというもので、現在もその現場を見学できる。

✅ 実際に現地を訪れた筆者は、人里離れた場所を想像していたものの、農地や作業小屋が点在する「のどかな田舎道」であったと感じ、復元地は整備され、陽光も差し込む場所だったと報告している。

さらに読む ⇒ロケットニュース24出典/画像元: https://rocketnews24.com/2022/06/18/1644202/三毛別羆事件のような悲劇を繰り返さないためには、過去の教訓を活かし、ヒグマとの適切な距離感を保つことが重要ですね。

ヒグマの生態を理解し、安全な登山を心がけることが不可欠です。

北海道では、1915年に三毛別羆事件というエゾヒグマによる民家襲撃事件も起きています。

これらの事件は、クマ科の動物による人間に対する獣害の代表的な例として挙げられます。

近年でも、ハイイログマによる人間への獣害に関する研究が行われるなど、クマによる獣害は現代社会においても注意を払うべき問題として認識されています。

過去の教訓を活かし、今後もヒグマとの遭遇に対する十分な準備と注意が不可欠です。

三毛別羆事件は、本当に恐ろしい事件でした。過去の教訓を活かし、現代の登山や自然との関わり方を見直すきっかけにすべきですね。ヒグマの生息域に入る際には、十分な注意が必要だと改めて感じました。

本日の記事では、1970年のヒグマ襲撃事件を中心に、過去の獣害事件から得られる教訓を、現代の視点から考察しました。

ヒグマとの共存は、私たちにとって重要な課題です。

💡 1970年の福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ襲撃事件の詳細。

💡 犠牲者の手記から読み解く、事件の真相と恐怖。

💡 過去の教訓を活かし、ヒグマとの共存を目指す。