『昭和16年夏の敗戦』から学ぶ教訓:総力戦研究所と日本の敗戦(シミュレーション、開戦、歴史の教訓?)「昭和16年夏の敗戦」:あの日の日本と、現代への問いかけ

太平洋戦争開戦直前、日本は「総力戦研究所」で日米開戦のシミュレーションを実施。結果は「日本必敗」だった。しかし、その提言は無視され、日本は開戦へと突き進んだ。歴史は、なぜ過ちを繰り返すのか? 猪瀬直樹『昭和16年夏の敗戦』と、NHKスペシャルドラマ「シミュレーション」が描く、組織と個人の葛藤、そして現代社会への警鐘。2025年刊行予定の解説書にも注目!

報告の黙殺と、開戦への道:歴史の皮肉

なぜシミュレーション結果は無視され、日本は開戦へ?

東條英機陸相の黙殺と日独伊三国同盟の影響。

猪瀬直樹氏の著書『昭和16年夏の敗戦』は、シミュレーション結果が無視された背景を描きます。

政治的要因、組織のしがらみ、そして誤った情報が、開戦への道を決定的にしました。

✅ 猪瀬直樹著『昭和16年夏の敗戦』は、日米開戦直前の昭和16年夏を舞台に、政府直轄のシンクタンク「総力戦研究所」のシミュレーションと、日本が開戦へと突き進んだ経緯を詳述しています。

✅ 総力戦研究所は、シミュレーションで「日本必敗」を予測しましたが、当時の政治風潮や組織のしがらみ、そして石油備蓄量の誤った予測が、開戦への決定打となりました。

✅ 開戦後、南方油田の占領には成功したものの、石油輸送がアメリカ潜水艦によって妨げられ、総力戦研究所の予測通り敗戦へと向かった様子が描かれています。

さらに読む ⇒ モニオの部屋出典/画像元: https://www.monionoheya.com/2021/05/cabinet-research-institute.html報告が黙殺された背景には、様々な要因があったんですね。

当時の政治状況や、石油備蓄量の誤算などが、開戦へと繋がったというのは、深く考えさせられます。

しかし、この重要なシミュレーション結果は、当時の政治的状況の中で無視されることになります。

模擬内閣の報告は、東條英機陸相によって黙殺され、日独伊三国同盟の影響もあり、日本は開戦へと突き進みました。

飯村中将は、米国の強さを理解せず開戦を主張する風潮を危惧し、シミュレーションを通じて「王手のない戦い」の難しさを理解させようとしたと回顧しています。

当時の日本の状況は、まさに既定路線へと進む列車の中で、誰もブレーキをかけられなかったかのようでした。

なるほど、猪瀬直樹さんの本では、そういった詳細が描かれているんですね。当時の政治的な力学や、情報伝達の課題なども明らかになるんでしょうか。非常に興味深いですね。

戦争の現実と教訓:個人の意思と組織の空気

開戦回避の教訓とは?個人の意思表示が重要なのはなぜ?

組織の決定に異議を唱え、個人の意思を示すため。

飯村豊氏へのインタビューから、研究所が「日本必敗」を予測していたことが明らかに。

個人の意思と組織の空気、そして現代社会への教訓を探ります。

✅ 日米開戦3ヶ月前に、総力戦研究所が「日本必敗」の予測を立てていたことが、飯村豊氏へのインタビューで明らかにされた。

✅ 研究所は、官僚、軍人、民間エリートを集めて日米戦争のシミュレーションを行い、総合国力の差から日本の敗北を予測。しかし、この結果は国策に反映されず、日本は戦争に突入した。

✅ 飯村氏によると、7年前の参謀本部でも同様の図上演習で「日本必敗」の予測が出ていた。祖父である飯村穣元陸軍中将は、戦争の困難さを理解させるためにこの演習を行った。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/ntv_2025081509613346/個人の意思を強く示すことの重要性、そして、現代社会における私たちのあり方を考えさせられますね。

過去の戦争体験を未来に繋げ、教訓を活かすことが重要です。

総力戦研究所の物語は、猪瀬直樹氏の著書『昭和16年夏の敗戦』や、NHKスペシャルドラマ「シミュレーション~昭和16年夏の敗戦~」として映像化され、現代にも通じる教訓を伝えています。

それは、組織の決定に異議を唱え、個人の意思を強く示すことの重要性です。

たとえ、エリートたちが事実に基づき自由に議論し結論を出しても、開戦へと突き進んでしまった歴史は、現代社会においても、私たちが「新しい戦前」のような状況に陥る可能性を示唆しています。

また、過去の戦争体験は、未来につなげなければなりません。

飯村豊元駐仏大使は、祖父である飯村穣元陸軍中将を通して、「なぜ負けると分かっていながら戦争に突入したのか」という問いを探求し、現代への教訓を提示しています。

なるほど、現代社会に通じる教訓があるんですね。組織の中で、自分の意見を表明することの大切さとか、そういうことでしょうか。とても大切なことだと思います。

未来への問いかけ:歴史から学ぶこと

昭和16年夏を描く作品が問う、私たちの未来とは?

戦争の悲劇を忘れず、現代社会を考察する

猪瀬直樹著「昭和16年夏の敗戦」が描く、戦争への道。

歴史から学び、未来を考えるための示唆に富んだ内容です。

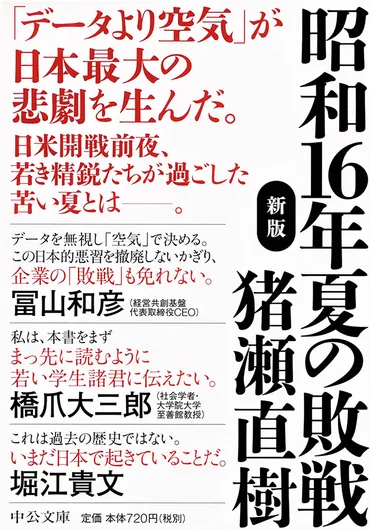

✅ 猪瀬直樹著「昭和16年夏の敗戦」は、日米開戦前に日本が敗北するという結論が出されていたにも関わらず、開戦に至った過程を描いています。

✅ 本書は、総力戦研究所の精鋭たちの分析と、そこから見える日本的組織の構造的欠陥を明らかにしています。

✅ 本書は中公文庫から出版され、巻末には石破茂氏との対談が収録されています。

さらに読む ⇒中央公論新社出典/画像元: https://www.chuko.co.jp/bunko/2020/06/206892.html2025年7月刊行予定の解説書が、本書の魅力をさらに引き出すことを期待します。

戦争の悲劇を忘れず、未来につなげるために、今を生きる私たちが何をすべきか考えさせられます。

太平洋戦争開戦直前の昭和16年夏を舞台としたドラマや書籍は、私たちが戦争の悲劇を忘れず、未来につなげるために、今を生きる人々に問いかけます。

2025年7月には、中央公論新社編猪瀬直樹『昭和16年夏の敗戦』を基にした解説書が刊行予定であり、その魅力をより多くの読者に伝えることが期待されています。

そこには、日本が戦争へと向かった複合的な要因、そして、現代社会における組織や個人のあり方を考察する上で重要な示唆が込められています。

戦争についての書籍は、どうしても過去のこととして捉えがちですが、現代の私たちにも通じる教訓があるというところが重要ですね。解説書の刊行も楽しみです。

太平洋戦争開戦前の日本の姿を詳細に分析した『昭和16年夏の敗戦』。

歴史の教訓を学び、現代社会における組織と個人のあり方を考える、非常に示唆に富んだ内容でした。

💡 総力戦研究所のシミュレーション結果と、それが開戦に繋がった経緯を理解する。

💡 個人の意思と組織の空気、そして歴史から学ぶ教訓を現代社会に活かす方法を考える。

💡 猪瀬直樹氏の著書『昭和16年夏の敗戦』から、未来への問いかけを受け止める。