旧日本軍恩給と日韓補償格差問題とは?高齢化と変化を追う疑問旧日本軍恩給、受給者の高齢化と日韓間の補償格差

2007年3月29日の総務委員会を詳報。恩給法改正案を審議、旧日本軍人への恩給受給者の高齢化と減少に焦点を当てる。一方で、戦後80年を機に、旧日本軍の軍人・軍属に対する日韓の補償格差を検証。日本と韓国の補償の違いを浮き彫りにし、歴史的背景と請求権協定の影響を考察。戦争を知る世代が減る中、過去を振り返り、歴史を正しく理解することの重要性を訴える。

💡 旧日本軍の恩給制度は、受給者の高齢化と減少が進行している。

💡 日韓間の補償には大きな格差があり、歴史的背景が影響している。

💡 戦争を知る世代の減少に伴い、過去の歴史を正しく理解することの重要性が増している。

本日は、旧日本軍の恩給制度と、それにまつわる日韓間の補償格差について、詳しく見ていきましょう。

委員会の始まりと恩給法改正案

2007年3月29日の総務委員会、主な議題は?

恩給法の一部改正案の審査と質疑応答。

1970年代をピークに減少を続ける恩給受給者と、改正が重ねられてきた恩給法について、その始まりを振り返ります。

✅ 2005年1月に関西学院大学で開催された第6回政策メッセでは、個人会員による研究発表が行われ、Webサービスセキュリティ、地域系インターネットプロバイダ、消費者の情報重視といったテーマが発表された。

✅ 発表テーマは多岐にわたり、温室効果ガス排出権取引、政策系大学院教育、自治体における戦略的マネジメント、地方財政、独立行政法人、NPO、開発途上国の財政管理など多岐にわたった。

✅ 2004年1月に行われた第5回政策メッセでは、電子自治体、環境政策と環境会計、NPO活動、社会資本、都道府県事務事業評価、財政分権化などに関する研究発表が行われた。

さらに読む ⇒<非営利>政策メディア - 霞が関TV/政策解説出典/画像元: https://www.policy-issues.jp/information政策メッセでの研究発表は多岐にわたっており、様々な分野で活発な議論が行われていたことが分かりますね。

2007年3月29日の総務委員会は、後藤博子氏の辞任と長谷川憲正氏の補欠選任から始まりました。

この日の議題は、政府参考人の出席要求と、恩給法等の一部を改正する法律案でした。

委員会では、恩給法改正案の審査が行われ、総務省人事・恩給局長戸谷好秀氏、外務大臣官房審議官本田悦朗氏、厚生労働大臣官房審議官荒井和夫氏が政府参考人として出席しました。

法案の趣旨説明に続き、質疑応答が行われました。

なるほど、委員会での審議内容からは、当時の社会情勢と法改正の動きが垣間見えますね。後藤氏の辞任や補欠選任は、どのような背景があったのでしょうか?

減少する恩給受給者と高齢化

旧日本軍人への年金受給者、今年度中に1000人切る?

はい、高齢化と減少により可能性が高いです。

恩給受給者の高齢化と減少は、日本の歴史における重要な転換点を示唆しています。

詳細を見ていきましょう。

公開日:2024/08/15

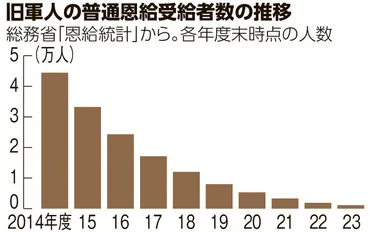

✅ 旧日本軍の年金「普通恩給」受給者は、今年3月末時点で1093人と、戦後79年を経て高齢化と減少が加速している。

✅ 恩給受給者はピーク時の1970年度には125万人以上いたが、直近5年間で毎年3~4割減少し、今年度中に1000人を切る可能性が高い。

✅ 受給者の平均年齢は102.2歳と高齢化が進み、戦場体験者の正確な総数は不明である。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS8G3G66S8GUTIL00DM.html受給者の年齢が100歳を超えているというのは驚きですね。

戦争の記憶を語り継ぐ人が減っていく現実を突きつけられる思いです。

一方で、旧日本軍人への年金である「普通恩給」の受給者は高齢化が進んでおり、その数は急速に減少しています。

今年3月末時点では、受給者は1093人となり、前年より788人減少しました。

恩給受給者はピーク時の1970年代には125万人以上いましたが、その後減少を続け、2019年には1万人を割り込んでいます。

受給者の平均年齢は102.2歳と高齢化が進んでおり、今年度中に受給者が1000人を切る可能性が高いと見られています。

普通恩給の受給には、一定期間以上の軍隊経験が必要であり、階級によって期間が異なります。

恩給受給者が1000人を切る可能性、実際に数字として見ると、時代の流れを感じますね。戦後79年という月日の重さを感じます。

次のページを読む ⇒

戦後80年、日韓の軍人・軍属補償を比較。日本と韓国で異なる補償の実態を検証し、歴史的背景と課題を浮き彫りにする。過去を学び、未来へ活かす。