阿部顕嵐と書道:平安かなの世界と日本書道の歴史を紐解く?阿部顕嵐、根本知氏に師事:平安かなの世界へ

大河ドラマ「光る君へ」で阿部顕嵐を指導した書道家が紐解く、平安かなの世界。中国伝来の筆法から日本独自の表現へ。空海、嵯峨天皇、橘逸勢「三筆」の革新、小野道風、藤原佐理、藤原行成「三跡」による和様の確立。書の美学は金継ぎや茶碗にも通じる。阿部顕嵐が体感する、日本文化の奥深さとは?オンラインレッスンで、あなたも書の魅力を堪能。

三跡、和様の書を確立

平安時代の書道を変えた三跡とは?

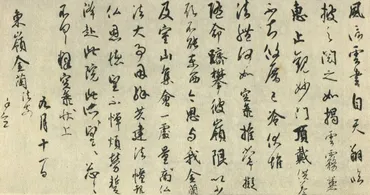

和様の書を確立した、小野道風ら三人の書家。

平安時代中期から後期にかけて活躍した「三跡」と呼ばれる書家たちがいます。

小野道風、藤原佐理、藤原行成。

彼らが和様書道を確立していく過程を見ていきましょう。

公開日:2021/02/02

✅ 三筆は平安初期の空海・嵯峨天皇・橘逸勢を指し、唐風の書を学びつつ独自の書風を確立し、日本書道の礎を築いた。

✅ 三跡は平安時代中期から後期にかけて活躍した小野道風・藤原佐理・藤原行成を指し、和様書道の大家として知られ、仮名誕生後の国風文化の中で独自の書風を築いた。

✅ 三筆と三跡は共に書の大家3人を指すが、時代背景と書風に違いがあり、三筆は唐風、三跡は和様書道の確立に貢献した。

さらに読む ⇒ものがたりする平安出典/画像元: https://heianmagazine.com/culture/sanpitsu-sanseki-nousyoka三筆から三跡への流れ、そして和様書道の確立という流れがよく分かりました。

それぞれの書風が、日本的な美しさを追求している点も素晴らしいですね。

平安時代中期(10世紀頃)には、三筆の書風を受け継ぎ、日本独自の「和様の書」を確立した「三跡」が登場します。

小野道風は、王羲之や空海の書風を学び、温雅な行書を得意としました。

藤原佐理と藤原行成は、道風の書風を発展させ、それぞれが個性的な書風を確立。

三跡の書は、中国風の影響を受けながらも、日本的な美しさを追求し、なめらかで優美な表現を特徴とし、後の書道界に大きな影響を与えました。

三筆と三跡の書風の違い、そしてそれがどのように日本文化に影響を与えたのか、非常に興味深い内容でした。それぞれの書家たちの個性が際立っていますね。

書道史における三筆と三跡の役割

三筆と三跡、書道史で何が凄いの?

日本の書道文化を豊かにし、和様書を完成させた。

三筆と三跡は、日本の書道史においてどのような役割を果たしたのでしょうか。

彼らの書が、どのように後世に影響を与えたのかを解説します。

✅ 平安時代中期に活躍した三蹟(小野道風、藤原佐理、藤原行成)は、遣唐使廃止後の国風文化の中で、日本独自の書風である和様を確立した。

✅ 小野道風は和様の基礎を築き、藤原佐理はそれを発展させ、藤原行成は三者の影響を受け和様書道を完成させた。

✅ 三蹟の書風はそれぞれ野跡、佐蹟、権跡と呼ばれ、後の書道史に大きな影響を与え、藤原行成は世尊寺流の開祖となった。

さらに読む ⇒書道入門出典/画像元: https://shodo-kanji.com/d1-2-3sanseki.html三筆と三跡の書が、それぞれの時代の中で、独自の美的感覚を表現したことがよく分かりました。

彼らの努力が、日本の書道文化を豊かにしたのですね。

三筆と三跡の書は、それぞれが時代の流れの中で、中国の書の伝統を受け継ぎながらも、日本独自の美意識を表現しました。

三筆は、唐の書の技術を基盤に、新たな書風を確立し、その後の書道に大きな影響を与えました。

一方、三跡は、三筆の築いた基盤の上に、日本的な美的感覚を取り入れ、和様の書を完成させました。

これらの書家たちの努力と革新は、日本の書道文化を豊かに発展させ、後世に受け継がれる貴重な遺産となりました。

三筆と三跡の書が、それぞれ異なる時代背景の中で、日本独自の美意識を表現していたという点が、非常に興味深かったです。また、藤原行成が世尊寺流の開祖となったというのも、重要なポイントですね。

平安かなの世界から学ぶ心の表現

阿部顕嵐と学ぶ平安かな!その魅力とは?

文字の美と日本文化を体感する旅。

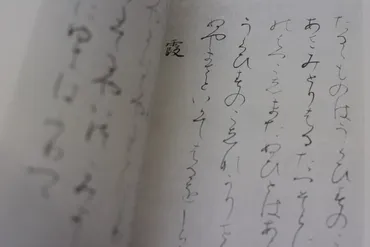

阿部顕嵐さんが学ぶ平安かなの世界は、単なる文字の美しさ以上のものを持っています。

その精神性や表現方法を探求していきます。

公開日:2021/11/04

✅ 日本三筆は平安時代初期の能書家である空海、嵯峨天皇、橘逸勢のことで、唐風の書を基に独自の書風を確立し、後の書道に大きな影響を与えた。

✅ 日本三筆に対し、日本三蹟は平安時代中後期の小野道風、藤原佐理、藤原行成のことで、国風文化の中で和様書道の大家として知られ、かな文字の発展に貢献した。

✅ 三筆と三蹟はそれぞれ書風が異なり、三筆は唐風を基調とし、三蹟は和様書道を確立。三蹟は小野道風を先駆けとして書風が継承された。

さらに読む ⇒平和な世界を祈るおじさんのブログ出典/画像元: https://urasimatarou.com/japan%E3%80%80sanpitsu/阿部顕嵐さんが、平安かなを通して日本の文化や精神性を学んでいる様子が伝わってきますね。

オンライン書道レッスンや書道筆の紹介も、興味をそそられます。

阿部顕嵐さんが学ぶ平安かなの世界は、単なる文字の美しさだけでなく、日本人の心の表現方法を学ぶ旅でもあります。

筆の持ち方や、文字の形に込められた思想を通して、日本文化の奥深さを体感する様子が描かれています。

オンライン書道レッスンや書道筆の紹介も、この伝統文化への理解を深めるための一助となるでしょう。

阿部さんが書道を通して、日本文化の奥深さを体感している様子が、非常に興味深いです。この企画を通して、私も平安かなの世界に触れてみたくなりました。

本日は、阿部顕嵐さんと共に、日本書道の奥深さを旅しました。

平安かなの美しさ、三筆・三跡の歴史、そして書道の精神性。

日本の文化の素晴らしさを再認識できる内容でした。

💡 阿部顕嵐さんが書道を通して、日本文化の根幹に触れる様子が描かれています。

💡 平安時代の書道史における三筆と三跡の役割を解説しました。

💡 三筆と三跡の書風の違いと、それぞれの書が後世に与えた影響について学びました。