阿部顕嵐と書道:平安かなの世界と日本書道の歴史を紐解く?阿部顕嵐、根本知氏に師事:平安かなの世界へ

大河ドラマ「光る君へ」で阿部顕嵐を指導した書道家が紐解く、平安かなの世界。中国伝来の筆法から日本独自の表現へ。空海、嵯峨天皇、橘逸勢「三筆」の革新、小野道風、藤原佐理、藤原行成「三跡」による和様の確立。書の美学は金継ぎや茶碗にも通じる。阿部顕嵐が体感する、日本文化の奥深さとは?オンラインレッスンで、あなたも書の魅力を堪能。

💡 阿部顕嵐さんが、大河ドラマ「光る君へ」の題字・書道指導を務めた根本知氏から平安かなの書き方を学ぶ企画を紹介します。

💡 平安時代に活躍した三筆、三跡の書風と、それぞれの人物像を解説します。

💡 阿部顕嵐さんが書道を通して、日本文化の根幹に触れる様子を描写します。

さて、今回は俳優の阿部顕嵐さんと共に、日本書道の奥深い世界を旅します。

平安かなの美しさ、そしてその背景にある歴史と文化を、じっくりと見ていきましょう。

阿部顕嵐、平安かなの世界へ

阿部顕嵐を魅了!「光る君へ」書道指導の奥深さとは?

撥鐙法や日本独自の筆遣い、平安かなの美学。

俳優の阿部顕嵐さんが、大河ドラマ「光る君へ」での経験を活かし、書道指導の根本知氏から平安かなの書き方を学びます。

その奥深い世界を紐解いていきましょう。

✅ 俳優の阿部顕嵐さんが、大河ドラマ「光る君へ」の題字・書道指導を務めた根本知氏から平安かなの書き方を学ぶ企画記事。

✅ 中国の筆の持ち方との違いや、平安かなが生まれた背景にある思想(心の形を紐状と捉えるなど)を解説。

✅ 平安かなが柳の葉の連なりを表現しており、金継ぎなど日本文化の根幹につながるという根本氏の考察を紹介。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/art/264239/平安かなの奥深さを知る企画ですね。

中国の筆の持ち方との違いや、平安かなが持つ独特の美学は、非常に興味深いですね。

日本文化の根幹に通じるという考察も示唆に富んでいます。

大河ドラマ「光る君へ」での阿部顕嵐さんの書道指導を通して、平安かなの世界が紐解かれます。

書道指導を務めた根本知氏から、阿部さんは中国の筆の持ち方である撥鐙法や、平安時代に遣唐使が廃止されたことで生まれた日本独自の筆遣いを学びます。

根本氏は有芯筆(巻筆)を用いて、平安かなの特徴を解説し、その美学が金継ぎや茶碗の美意識に通ずる日本文化の根幹にあることを伝えます。

根本先生の考察のように、一つの文化が他の文化と繋がり、発展していく様子は、歴史を学ぶ上で非常に面白いですね。阿部さんがどのように平安かなの世界に触れていくのか、楽しみです。

三筆、日本書道の黎明期を彩る

平安書道史を彩った三筆とは? その功績は?

空海、嵯峨天皇、橘逸勢。日本書道の基礎を築いた。

平安時代初期には、日本書道の基礎を築いた三人の書家「三筆」が存在しました。

空海、嵯峨天皇、橘逸勢。

彼らの書風と、その背景にある歴史を探求していきます。

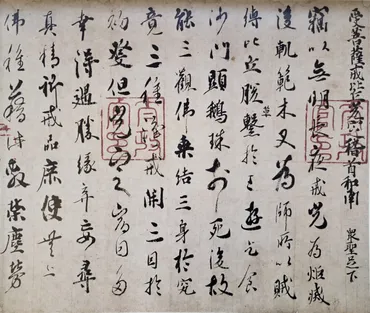

✅ 平安時代初期の書の名手である空海、嵯峨天皇、橘逸勢をまとめた「三筆」について、それぞれの人物と代表作を紹介し、書風の特徴を解説しています。

✅ 空海は真言宗の開祖でありながら書道にも長け、中国の王羲之の書法を学び、代表作に「風信帖」があります。嵯峨天皇は空海から書を学び、中国風の書に精通し、「光定戒牒」が代表作です。橘逸勢は遣唐留学生として中国で才能を認められ、「伊都内親王願文」が代表作です。

✅ 三筆の書風は当時の中国風であり、遣唐使によってもたらされた法帖の影響を受けています。

さらに読む ⇒SHODO FAM出典/画像元: https://shodo-fam.com/2565/三筆の書風の違いや、当時の時代背景がよく分かりました。

空海が真言宗の開祖でありながら書道にも長けていたというのは、幅広い才能を感じさせますね。

平安時代の書道史を語る上で欠かせないのが、書の歴史を彩った「三筆」の存在です。

9世紀には、唐の書風を取り入れつつも、それぞれの個性を確立した空海、嵯峨天皇、橘逸勢という三人の書家が現れました。

空海は真言宗の開祖であり、唐で書の奥義を学び、力強い書風を確立。

嵯峨天皇は、欧陽詢の楷書を基に独自の書を編み出し、華道嵯峨御流の開祖でもあります。

橘逸勢は遣唐留学生として唐で書を学びました。

彼らの書は、中国の王羲之の影響を受けながらも、日本独自の表現を模索した結果、日本書道の礎を築きました。

三筆の方々の書風が、それぞれの個性と当時の時代の流れを反映しているのが興味深いです。遣唐使が廃止された後、日本独自の文化が育まれたというのも、納得できますね。

次のページを読む ⇒

平安時代の美的感性!三跡が描く和様の書の世界へ。小野道風、藤原佐理、藤原行成の書が、日本の美意識を表現。阿部顕嵐さんと書道体験を通して、優美な世界を堪能。