戦国時代の軍略:陣形(布陣)は戦(いくさ)をどう変えたのか?武将たちの戦略:陣形の種類と特徴

戦国時代の合戦を制した"陣立"の奥義を解き明かす!地形、兵力、敵の状況に応じた多様な陣形と、それが戦局を左右した戦略的ツールとしての役割を徹底解説。魚鱗の陣、鶴翼の陣など、代表的な陣形の特性を理解し、歴史ドラマをさらに深く楽しもう。ビジネスや組織運営にも活かせる、戦国時代の知恵がここに。

代表的な陣形:魚鱗の陣と鶴翼の陣

魚鱗と鶴翼、戦国時代の陣形を象徴する両者の違いは?

魚鱗は少数精鋭、鶴翼は包囲に有効。

この章では、特に重要な陣形である「魚鱗の陣」と「鶴翼の陣」に焦点を当て、それぞれの特徴と、それらがどのような状況で用いられたのかを詳しく解説します。

公開日:2023/05/11

✅ この記事は、戦国時代の言葉である陣立(特に魚鱗の陣と鶴翼の陣)について解説しています。

✅ 陣立とは、戦場での軍隊の配置や編成であり、八陣と呼ばれる陣形が中国から伝来し、日本で独自に発展しました。

✅ 魚鱗の陣は少数で多数を相手にする際に、鶴翼の陣は兵力で優勢な場合に用いられ、大河ドラマなどでも登場する戦術です。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1125778魚鱗の陣と鶴翼の陣、それぞれの特徴や使用例を具体的に示しており、とても分かりやすいですね。

ドラマでこれらの陣形が登場した際に、より深く理解できそうです。

特に重要な陣形として、「魚鱗の陣」と「鶴翼の陣」が挙げられます。

「魚鱗の陣」は、少ない兵力で多くの敵と戦う際に用いられ、三角形のピラミッド状に部隊を配置し、中央突破に有効でした。

上杉謙信が第四次川中島の合戦で使用した例があります。

「鶴翼の陣」は、鶴が翼を広げたような陣形で、敵を包囲する際に有利であり、兵力で優位な場合に実践されました。

徳川家康が三方ヶ原の戦いで使用しましたが、結果は武田信玄に敗北しました。

それぞれの陣形が持つ特性を理解し、どのように戦術に応用されたのかを知ることは、戦国時代の合戦を深く理解する上で非常に重要です。

ありがとうございます。魚鱗の陣と鶴翼の陣について、非常に分かりやすく解説していただきました。ドラマを見るのが楽しみになりました!

戦術的思考の進化

戦国時代の勝利のカギは?陣形選択、それとも?

状況判断、団結力、柔軟な対応!

戦国時代の陣形は、単なる兵士の配置方法ではなく、戦術的な思考の結晶でした。

この章では、陣形が持つ戦略的意味合いと、その進化について考察します。

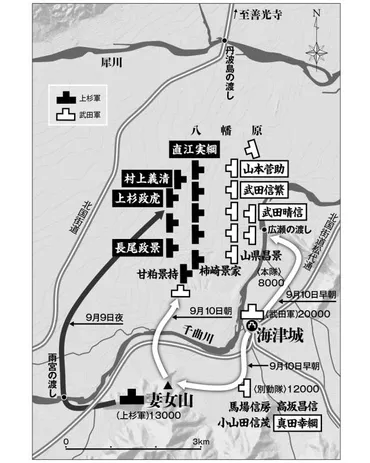

✅ 矢野隆氏の「戦百景」シリーズ第4弾として、川中島の戦いを描いた『戦百景 川中島の戦い』が発売される。

✅ 本記事では、川中島の戦いの詳細な進軍ルートと、武田信玄と上杉謙信という戦国最強の武将たちの激しい戦いの背景が紹介されている。

✅ 著者の矢野隆氏は、数々の時代小説やゲーム・コミックのノベライズを手がけ、本シリーズは「細谷正充賞」を受賞するなど高い評価を得ている。

さらに読む ⇒tree出典/画像元: https://tree-novel.com/article/e5a1b87eadeaea1d78d8d869ddbe2477.html陣形が、兵士の士気や敵への心理的影響にまで深く関わっていたという点が印象的でした。

また、状況判断や兵士の団結力も重要という点が、現代にも通ずるものがありますね。

戦国時代の陣形は、兵士の配置方法であり、作戦遂行効率を高め、敵に心理的圧力を与える効果がありました。

例えば、雁行の陣は斜めに構え、後詰を待つ際に用いられました。

横陣は広範囲攻撃に適していましたが、中央を突破されると脆く、縦陣は突破力に優れる一方、側面攻撃に弱いという弱点がありました。

車懸の陣形は、上杉謙信が用いたとされ、円陣を回転させながらヒット&アウェイを繰り返す戦法です。

これらの陣形を効果的に使用するには、状況判断、兵士間の団結力、そして柔軟な対応が不可欠です。

戦況に応じて最適な陣形を選択し、兵士が自身の役割を理解し、迅速に陣形を変化させることが重要でした。

川中島の戦いや長篠の戦いでは、陣形が勝敗を大きく左右しました。

陣形が、作戦遂行効率を高め、敵に心理的圧力を与える効果があったというのは、興味深いですね。川中島の戦いのような有名な合戦では、特に重要な要素だったのでしょう。

現代への応用と今後の展望

戦国の陣形、ビジネスにも活かせるってホント?

はい、チーム運営や問題解決に役立ちます。

戦国時代の陣形に見られる戦略的思考は、現代のビジネスや組織運営にも応用できると考えられます。

この章では、その可能性について探ります。

公開日:2025/05/04

✅ 戦国武将・北条氏康の組織論は、家臣の力を活かす育成型リーダーシップであり、現代のビジネスにも通じるヒントが詰まっている。

✅ 氏康は家臣の多様な能力を見極め、役割分担と公平な評価を通じて組織の団結力を高め、現場主義と領民への支援を重視した。

✅ 現代ビジネスにおいては、メンバーへの裁量付与、支援型リーダーシップ、心理的安全性の確保が重要であると説いている。

さらに読む ⇒戦国×現代ラボ出典/画像元: https://sengoku-connect.com/hojo-organization-article/北条氏康の組織論は、現代のビジネスにも通じる示唆に富んでいますね。

リーダーシップや組織運営のヒントが得られるという点が興味深いです。

戦国時代の陣形の概念は、現代のビジネスや組織運営にも応用できます。

プロジェクトチームの役割分担や、問題解決のための多角的なアプローチなど、陣形に基づいた考え方は、組織全体の効率向上に貢献します。

リーダーシップや問題解決能力を高める上でも、陣形の戦略的思考は有効です。

NHK大河ドラマ「どうする家康」における陣形の描写にも注目し、ドラマを通して戦国時代の戦術的な洞察を深めることも可能です。

今後は、歴史的資料や現代的な視点から、さらに深く陣形について考察し、その重要性を理解していくことが期待されます。

戦国時代の陣形が、現代のビジネスにも応用できるというのは、面白いですね。リーダーシップや組織運営に活かせるヒントがあるというのは、非常に興味深いです!

本日は、戦国時代の陣形について解説しました。

陣形は、戦術的な思考の結晶であり、現代にも通じる教訓が含まれています。

この知識が、皆様の歴史への理解を深める一助となれば幸いです。

💡 戦国時代の合戦において、陣形は勝敗を左右する重要な要素であった。

💡 魚鱗の陣や鶴翼の陣など、様々な陣形が存在し、それぞれに特徴があった。

💡 陣形の概念は、現代のビジネスや組織運営にも応用可能である。