戦国時代の軍略:陣形(布陣)は戦(いくさ)をどう変えたのか?武将たちの戦略:陣形の種類と特徴

戦国時代の合戦を制した"陣立"の奥義を解き明かす!地形、兵力、敵の状況に応じた多様な陣形と、それが戦局を左右した戦略的ツールとしての役割を徹底解説。魚鱗の陣、鶴翼の陣など、代表的な陣形の特性を理解し、歴史ドラマをさらに深く楽しもう。ビジネスや組織運営にも活かせる、戦国時代の知恵がここに。

💡 戦国時代の合戦における陣形(魚鱗の陣、鶴翼の陣など)の重要性と役割について解説します。

💡 代表的な陣形である魚鱗の陣と鶴翼の陣の特徴と、それらがどのように戦術に用いられたのかを解説します。

💡 戦国時代の陣形が、現代のビジネスや組織運営にどのように応用できるのかを考察します。

今回は、戦国時代の合戦において、勝敗を左右した陣形に焦点を当て、その種類や特徴、そして現代への応用について解説していきます。

戦国時代の陣形:戦略的思考の始まり

戦国時代の合戦で最も重要なものは?

陣形(陣立)の知識と戦略です。

戦国時代、合戦の勝敗を大きく左右したのが、兵の配置である陣形、つまり陣立です。

本章では、戦国時代の陣形と、それがどのように戦局を左右したのかを解説します。

公開日:2023/08/31

✅ 2023年8月16日の記事では、大河ドラマ「どうする家康」で佐藤浩市が演じる真田昌幸に焦点を当て、その人物像と家康を翻弄する様子を紹介しています。

✅ 2023年8月10日の記事では、上杉謙信と武田信玄が激突した第四次川中島の戦いについて、陣形や布陣図を用いて解説し、勝敗について考察しています。

✅ その他の記事では、水野信元の悲惨な末路、戦国最強と称される武田信玄の軍略、武田勝頼の最期といった、戦国時代の武将や戦いに関する情報をまとめています。

さらに読む ⇒【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト出典/画像元: https://sengokubanashi.net/history/mikatagaharanotatakai-layout/真田昌幸や上杉謙信、武田信玄といった武将たちのエピソードを交え、当時の陣形がいかに重要であったかを説明しています。

ドラマを見る上でも、陣形を知っていると面白そうですね。

戦国時代のドラマや時代劇をより深く理解するためには、合戦における「陣立」の知識が不可欠です。

陣形は、自軍の被害を最小限に抑えつつ、敵軍へのダメージを最大化するために重要な役割を果たしました。

様々な陣形が存在し、武将たちは地形や兵力、そして敵の状況に応じて最適な陣形を選択しました。

この章では、陣立の基本的な概念と、それが戦局を左右する戦略的ツールであったことを解説します。

1573年1月25日(元亀3年12月22日)に勃発した三方ヶ原の合戦は、徳川家康の大敗という形で終わり、戦略的な判断がいかに重要であったかを示しています。

なるほど、ドラマや時代劇がさらに面白くなる知識ですね。陣形が戦局を左右するという視点は、これまであまり意識していませんでした。とても興味深いです!

様々な陣形とその特徴

戦国時代の陣形、勝利のカギは?

地形や状況に応じた使い分け。

戦国時代には、様々な陣形が用いられ、それぞれに特徴がありました。

この章では、それぞれの陣形が持つ特徴と、どのような状況で用いられたのかを解説します。

公開日:2016/06/09

✅ 戦国時代の合戦では、陣形が勝敗を大きく左右し、武田八陣などの陣形が用いられた。代表的な陣形として、攻撃的な魚鱗の陣と包囲戦術に適した鶴翼の陣がある。

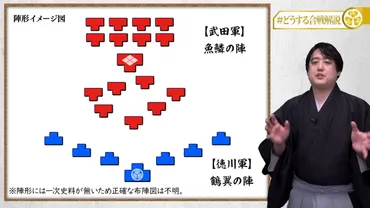

✅ 三方ヶ原の戦いでは、徳川家康が鶴翼の陣、武田信玄が魚鱗の陣を採用したが、徳川軍は敗北。陣形選択の意図には諸説あるが、兵力差と陣形が影響したとされる。

✅ 関ヶ原の戦いでは、西軍が鶴翼の陣のような布陣を取ったものの、東軍の調略により小早川秀秋らが動かず、陣形が機能せず西軍は敗北。陣形は兵の連携が重要であると示唆された。

さらに読む ⇒歴人マガジン出典/画像元: https://rekijin.com/13787.html様々な陣形の特徴を知ることで、合戦における戦略の奥深さを理解できますね。

それぞれの陣形が、地形や兵力、そして武将の意図によって使い分けられていたことがよく分かります。

戦国時代には、様々な陣形が用いられました。

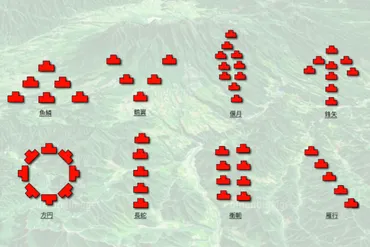

長蛇の陣は縦に長く伸び、谷などの地形に適していましたが、側面攻撃に弱いという弱点がありました。

偃月の陣は半月型で、前線に精鋭を配置し士気を高めるものの、大将の危険性が高まるという特徴があります。

鋒矢の陣は矢印型で攻撃に特化し、正面からの敵に有効でしたが、側面や背後からの攻撃には弱いという欠点がありました。

鶴翼の陣はV字型で敵を包囲する際に有効で、大軍で用いる場合に適していました。

雁行の陣は斜めに並び、横からの攻撃への対応力を高め、他の陣形と組み合わせて使用することも可能です。

方円の陣は円形で全方位からの攻撃に対応できましたが、集中攻撃には弱い面がありました。

魚鱗の陣は逆三角形で一点突破に優れ、兵の士気を維持しやすいものの、後方からの攻撃に弱いという弱点がありました。

これらの陣形は、状況に応じて使い分けられ、合戦の勝敗を左右する要素となりました。

種類が多くて覚えるのが大変そうですが、それぞれの陣形に個性があって面白いですね。戦国時代の武将たちは、状況に合わせて陣形を使い分けていたんですね!

次のページを読む ⇒

戦国時代の陣形を徹底解説!魚鱗・鶴翼の陣から現代ビジネスまで、戦略的思考を学ぶ。合戦の勝敗を分けた陣形術を、NHK大河ドラマと共に紐解きます。